【一人暮らしビギナー向け医療コラム】知っておきたい、救急車の番号や呼び方などの基礎知識を医師が解説

もしもの時に備えて知っておきたい、「救急車」についての知識

「病気や怪我の時にどうしよう」というのは一人暮らしビギナーが抱える大きな不安の1つだろう。

特に、自分一人では対処できない急な重病や大怪我はできるだけ避けたいが、いざ緊急事態が起こった時のために頼れる「救急車」についても基礎知識を身につけておきたいものだ。

そんな一人暮らしビギナーのお悩みを少しでも解消するべく、Twitterで医療ニュースなどを発信して人気を博している医師のおると先生(@Ortho_FL)が医療コラムを連載中!

今回のテーマは「救急車の呼び方」。

さっそくチェックしていこう!

大きな怪我や急激な体調悪化が起こった時に備えて知っておこう

救急車を呼ぶべきなのはどんな時?料金はかかるの?

救急車の料金

急に体調が悪くなったりケガをしたとき、果たして救急車を呼ぶべきなのか迷ってしまうことは少なくない。

諸外国においては救急車の利用が有料である国も少なくないが、日本では税金で賄われるため利用は無料となっている。

救急車を呼ぶこと自体には費用はかからないが、搬送先の病院で治療を受けた場合は内容に応じて治療費や診察費がかかる

救急車を呼ぶべき症状

実際に救急車を呼ぶかどうか、判断が難しいと感じる人もいるはずだ。

以下の症状が認められた場合は直ちに「119」番通報して救急車を要請するのが妥当だ。

顔面の症状

・顔半分が動きにくいorしびれる

・ろれつが回りにくい

・視野が欠ける

・物が突然二重に見える

・顔面蒼白 など

頭の症状

・突然の激しい頭痛

・突然の高熱

・立てないほどの急なふらつき・めまい

・意識が朦朧とする など

手足の症状

・突然のしびれ

・突然腕や足に力が入らなくなる など

胸や背中の症状

・突然の激痛、急な息切れ

・呼吸困難

・数分間持続する胸の中央が締め付けられるような痛み

・痛む場所が移動する など

腹部の症状

・突然の激しい腹痛

・持続する激しい腹痛

・吐血や下血

・冷や汗を伴うような強い吐き気 など

全身の外傷

・大量の出血を伴う外傷

・広範囲のやけど

・交通事故にあった(強い衝撃を受けた)

・高所から転落した など

上記の症状があるときは迷わず救急車を!

救急車を呼ぶ番号は「119」番!電話がつながったら何を話す?

119番に電話後に話すべき内容

自分の体調が急激に悪くなっている状況下でいざ救急車を呼ぼうとしても、話をまとめられずパニックになってしまうことも少なくない。

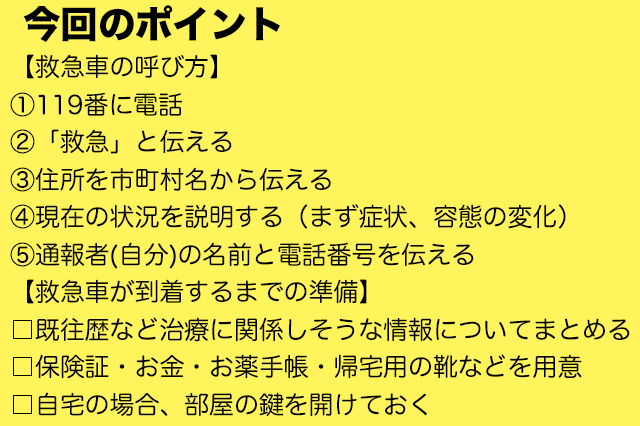

以下の手順で落ち着いて話すことを心がけよう。

①119番に電話

②「救急」と伝える

③住所を市町村名から伝える(外出先なら自販機などをみる、目印の情報もあるとベター)

④現在の状況を説明する(まず症状、容態の変化)

⑤通報者(自分)の名前と電話番号を伝える

住所を最初に伝える理由は、1分1秒でも早く救急隊が現場へ向かうためである。

早さが重要視される状況も多々あるので、この順番は極めて重要だ。

呼んだ救急車が到着するまでの準備

救急要請を行った後に余裕があれば、以下が必要になるため用意しよう。

・既往歴など治療に関係しそうな情報についてまとめる

・受診に必要なモノ(保険証・お金・お薬手帳・帰宅用の靴)など準備する

・自宅の場合、部屋の鍵を開けておく

落ち着いて必要な情報を伝えよう

これって救急車を呼ぶ必要がある?迷ったら「#7119(救急相談センター)」に!

では前述した実際に救急車を呼ぶかの判断に自分が当てはまるかわからない、当てはまらないが救急車を呼んだ方がいい気がする場合などはどうしたら良いのだろうか?

実は救急車を呼ぶべきか判断してくれるサービスというものがいくつかあるので、ここで紹介をさせていただく。

全国版救急受診アプリ 「Q助」

消防庁がウェブ版とスマホ版で提供しているアプリで、自分に該当する症状を画面上で選択していくと、緊急度の目安がわかり、必要な対応が表示される。

また緊急度が高いと判定された場合は、アプリから119番に電話することが可能。

緊急度が高くない場合は、受診できる医療機関やタクシーなどの移動手段の情報をアプリから検索できる。

・救急安心センター事業「#7119」

#7119に電話をかけると、医師や看護師等の相談員が、救急要請すべきかをアドバイスしてくれ、不要の場合は診察が可能な医療機関の電話番号を教えてくれる。

また、症状に応じた応急手当のやり方をアドバイスしたり、緊急性が高いと相談員が判断した場合は消防署に電話を転送するなどして、救急車の要請を支援してくれる。

救急安心センター事業(♯7119)をもっと詳しく!(総務省消防庁webサイト)

まとめ:救急車を呼ぶ際のポイント

緊急事態に備えて救急車について知っておこう!

一人暮らしの場合、突然の体調不良が時に致命的になることも十分に考えられる。

意識を消失してしまったりしても誰も助けてくれる人はいないので、自分が短時間ですぐ対処できるよう常日頃から備えておくべきだろう。

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第1回目はこちら!

怪我や病気の備えや対処法を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第2回目はこちら!

インフルエンザになったら?潜伏期間・症状・予防・対策を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第3回目はこちら!

風邪の予防法やおすすめの食べ物、早く治す方法を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第4回目はこちら!

花粉症の時期が到来!症状や対策を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第5回目はこちら!

食中毒ってうつる?症状や原因って?予防と対策を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第6回目はこちら!

【一人暮らしビギナー向け医療コラム】地震や台風などの災害対策や備え

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第7回目はこちら!

夜中に足がつる原因って?予防や対策を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第8回目はこちら!

熱中症の症状・予防・対策・応急処置を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第9回目はこちら!

腰痛の代表的な種類や症状・対策を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第10回目はこちら!

ヒリヒリ痛いやけど&水ぶくれの対処や応急処置を医師が解説

▼一人暮らしビギナー向け医療コラム 第11回目はこちら!

ハチなどの虫に刺されたときの対処を医師が解説

文=おると@整形外科医

フリーランス整形外科医。Twitter・YouTubeにて一般向けの医療啓蒙からネタまで取り扱っている。Twitterではフォロワー5万人越え、医師アカウントの影響力ランキング1位。YouTubeでは一般向けに分かりやすくかつ面白く病気に対する知識を発信している。

<ブログ・SNS・YouTubeはこちら>

Twitter:@Ortho_FL

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCIAJN_woZhPvliHVwQJq6-g?app=desktop

医師転職・バイトブログ「フリドク」:https://free-doc.hatenablog.com/

note:https://note.mu/ortho_fl

※記事内で紹介する内容は一定の効果を保証するものではありません