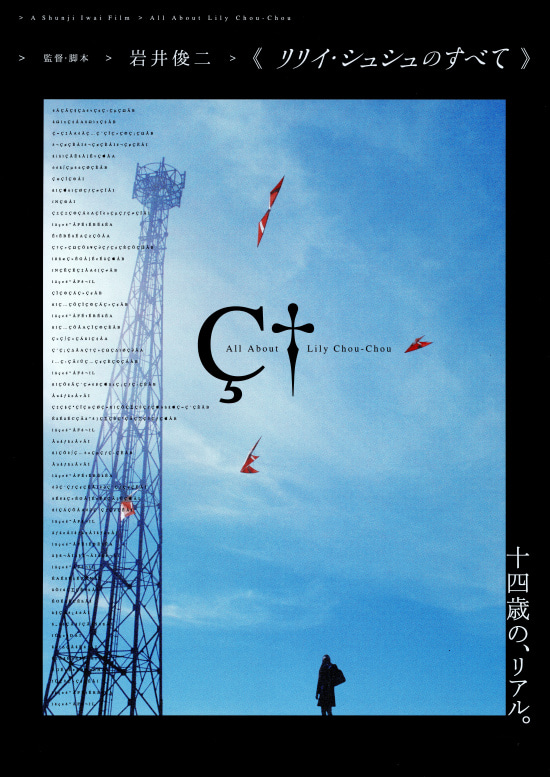

【解説】『リリイ・シュシュのすべて』を理解するための「3つ」の考察

【今から18年前の2001年10月に公開された映画『リリイ・シュシュのすべて』を紹介】

本連載では、月イチで名作映画を、過去に公開された月に合わせて紹介していく。6回目となる今回は、今から18年前の2001年10月に公開された『リリイ・シュシュのすべて』 だ。

まず、この『リリイ・シュシュのすべて』は“賛否が極端に分かれる映画”の代名詞のように呼ばれていること、もしくは“鬱(になる)映画”としても有名だということを知って、“覚悟”をして観てみるのがいいだろう。「生涯に渡り大切な一本になった」と賞賛される一方で、「二度と観たくない不快で嫌いな映画」と言われてしまうこともあるため、名作というよりも“問題作”や“衝撃作”のほうが正しい呼称なのかもしれない。

内容をざっくりと振り返っても、中学生たちのいじめ、援助交際、万引きなどの犯罪行為など、過激な要素がどうしても目につく。直接的な描写はおおむねで避けられてはいるが、それでもトラウマになってもおかしくないほどにショッキングな場面も存在している。それらに必要以上の不快感を示してしまったり、眉をひそめてしまう方がいるのも致し方ないだろう。

とは言え、『リリイ・シュシュのすべて』はただ露悪的に残酷な要素を並べ立ているわけではない。思春期のあの頃の“生きるための戦い”を寓話的に描いた、この世界に生きる誰かに“必要”な、とても大きな意義のある作品だと理解できるからだ。その理由を大きなネタバレに触れない範囲で、考察を交えながら以下に記していこう。

▽関連記事はこちらもチェック!

是枝裕和監督の『誰も知らない』は“なあなあ”の恐ろしさと“救い”を描いた映画だ【月イチ紹介名作映画】

リリイ・シュシュとは何か?それはあらゆる創作物のメタファーかもしれない

タイトルにあるリリイ・シュシュとは、劇中に登場する架空のシンガー・ソングライターの名前だ(しかし完全にフィクションの存在というわけではなく、現実でもユニットを組み映画と連動する形でライブツアーやアルバム製作も行われていた)。

実在のシンガー・ソングライターのSalyuが歌唱を、音楽プロデューサーの小林武史が楽曲制作を務めたリリイ・シュシュの劇中曲は、クオリティがただ高いということだけでなく、言語化が不可能なほどの独特の魅力があり、劇中の過酷な現実で生きる子供たちにとっての“支え”、もしくはそれ以上の存在になっていることに大きな説得力を持たせている。

例えば、主人公の少年が残酷な現実にさらされ「僕にとってリリイだけがリアル」と掲示板に書き込むシーンがある。この言葉は「現実よりもリリイ・シュシュのほうが現実(リアル)だと思い込みたい」とも言い換えられるだろう。それほどまでに主人公の現実は生き地獄そのものと化しており、その現実から逃避するために(もしくは現実を生きるための糧として)、彼はリリイ・シュシュの音楽を求めているとも取れるのだ。

事実、リリイ・シュシュの音楽は劇中でたびたび流れている。それらのシーンでは主人公が(コンパクトCDからだけでなく)“頭の中で聞いている”とも考えられるだろう。例えば、主人公が自慰行為を強要されるという苛烈ないじめを受けている間も、リリイ・シュシュの音楽は流れている。過酷な現実から精神的に逃げるために、彼はリリィ・シュシュを“心の拠り所”にしていたと解釈できるのだ。

しかし、そのリリイ・シュシュの音楽を求めるという純粋な気持ちさえも、劇中では踏みにじられてしまう。いじめを受けている時に流れていたリリイ・シュシュの音楽は、最新アルバムのCDが真っ二つに割られた時に、ピタッと止んでしまう。さらに、クライマックスでの“あの人物”の悪意に満ちた行為は、主人公にとってどれほど許しがたい行為であっただろうか……。

リリイ・シュシュとは、“現実で生きる支えになっているあらゆる創作物”のメタファーでもあるのだろう。音楽に限らず、小説、映画、絵画などの創作物があって今の自分がある、それらの創作物があってこそ救われたという方は少なくないはずだ。そうであれば、『リリイ・シュシュのすべて』は主人公の気持ちが痛いほどわかる、胸にズシンと響く、まさに生涯に渡り大切な一本になるのかもしれない。

エーテルとは何か?それは創作物から“受け取るもの”すべてを意味しているのかもしれない

劇中では“エーテル”という独特の概念も提示されている。このエーテルは原作小説で“オーラのようなもの”などと表現されていた一方で、“エーテルを語ることは誰もできない”と、そもそも言語化が不可能なものとされていた存在だ。

映画の冒頭では、掲示板に「エーテルって何?」という質問が書き込まれた後に、「この映画のタイトル:リリイ・シュシュのすべて」と表示されているため、エーテルという概念を解き明かすことが、この映画の主題そのものと言っても過言ではないかもしれない。

結論から言えば、リリイ・シュシュが“現実で生きる支えになっているあらゆる創作物”のメタファーであるとするなら、エーテルとはその創作物から“受け取るもの”すべてを意味していると考えられる。

その解釈の根拠は、たくさんのリリイ・シュシュのファンがエーテルについてポジティブなものもネガティブなものも含めた熱い議論を掲示板で交わしていること、主人公が「僕にとってエーテルだけが生きた証」などと書き込んでいること、そしてリリイ・シュシュの音楽が前述した苛烈ないじめの時だけでなく、剣道部の先輩が肩を組み、女子生徒から写真を撮られ、みんながニコニコと笑っているというシーンでも流れているということにある。

つまり、ファンや主人公にとってのリリイ・シュシュはただ“辛い現実を生きるための心の拠り所”だけに留まらない、ポジティブな未来を見つめる時にも必要な、もっと大局的な存在になっているのだ。その存在から受け取るものはとても一言でまとめられるものではない、だからこそエーテルという抽象的かつ曖昧な概念が使われていたのではないだろうか。

ちなみに、劇中ではリリイ・シュシュだけでなく、ドビュッシーのピアノ曲も多く使用されている他、沖縄ツアーで演奏してもらった音楽も繰り返し流れていたりもする。前者はドビュッシーの“アラベスク 第1番”を演奏していた女子生徒にとっての、後者は夏休み明けに豹変し不良グループを結成した(その沖縄の音楽を近くで聞いていた)男子生徒にとっての“心の拠り所”であり、主人公にとってのリリイ・シュシュだったのだろう。それらもまた、彼ら彼女らが“必要とした時”に、その頭の中で流れているように思えるのだ。

エーテルは劇中でリリイ・シュシュのファンにとっての一種の共通言語であり、リリイ・シュシュだけにある概念であるようにも語られていたが、実際はどのような創作物にも当てはまるものだろう。創作物でただ救われた、癒されたというだけでなく、言葉にできないほどの複雑な感情を覚えたという方もまた少ないないはずだ。そのエーテルを“映画”という、まさに言語だけに頼らない芸術で提示したことも、『リリイ・シュシュのすべて』の大きな魅力であり、また意義であると断言する。

『リリイ・シュシュのすべて』から得られる、創作物やそのものの意義や可能性とは?

『リリイ・シュシュのすべて』を観ると、創作物やそのものの意義や可能性をどうしても考えてしまう。映画を観て楽しい気分になりたい、ハッピーエンドで幸せを感じてみたい……というのは“普通”であるが、『リリイ・シュシュのすべて』はこれまで書いたように全くと言っていいほど楽しい内容ではなく、思春期の少年少女に起こり得る、まさに生き地獄の現実を切り取っているからだ。「わざわざ映画を観て、なぜ暗く辛い気持ちにならないといけないのだ」と思う方も当然いるだろう。

しかし、筆者はその“暗く辛い気持ち”こそがこの『リリイ・シュシュのすべて』で大切だったのだと考える。劇中の中学生たちによるいじめ、援助交際、万引きなどの犯罪行為などは、ある意味では極端かつ過激すぎてリアリティに欠けているとも言える(それを持って本作に否定的評価を下す方も多い)。しかしながら、それらの“暗部”は自らの思春期にあった噂などを振り返ってみると、大なり小なり多くの方が“思い当たる”ところもある、デフォルメされているだけで実は普遍的なものだとも思えてこないだろうか。

そう考えると、『リリイ・シュシュのすべて』は「自分も一歩間違えば、こんな生き地獄に放り込まれていたのかもしれない」「こうはなりたくなかった」という“if”を見せてくれたかのような……あの頃の鬱屈した気持ちが“浄化”されたかのような感覚をも得ることができたのだ。残酷な出来事と相対するような美しい映像の数々は、その感覚をさらに加速させている。

何より、(言うまでもないことだが)人生は決して楽しいことだけでない。もしもこの世がハッピーな気持ちになる映画ばかりであったら、相対的に現実の自分が惨めに思えてしまうということもあり得るだろう。そんな時に、『リリイ・シュシュのすべて』のような“暗い気持ちに沈み込める”作品は必要なのではないだろうか。“最悪”と言える物語こそが、ハッピーだけではない現実で生きるための糧になる、それが『リリイ・シュシュのすべて』の大きな意義であると思えるのだ。

また、『リリイ・シュシュのすべて』はいじめや犯罪行為に限らず、“人が悪意に満ちた行為をしてしまう理由”についても寓話的に語っているとも言える。現在大ヒット上映中の映画『ジョーカー』もそうなのだが、「あの人物はなぜ悪に堕ちてしまったのか」について様々な解釈・議論をすることで、相対的に「どうすれば良かったのか」と現実の問題に立ち向かうヒントも得られるのではないだろうか。

そして、そのような悪に堕ちた人物を”理解したい”という意思は、とても尊いことなのではないだろうか(もちろん理解してはいけない、できない場合もあるだろうが)。『リリイ・シュシュのすべて』のラストシーン近く、主人公が母に頼んで髪を染め、そして“緑色”のパーマの機械に顔を埋めたのは、“青リンゴ”を持って待ち合わせをしていた“あの人物”を“理解したかった”という気持ちそのものなのだろう。理解し合うことができていれば、ひょっとすると最悪の悲劇は免れたのかもしれない……ということも物語上では悲劇ではあるのだが、それもまた相対的に現実で生きる糧になり得るはずだ。

おまけその1:2019年の今に観ると感慨深いこととは?

初めに掲げた通り、『リリイ・シュシュのすべて』は今から18年前の2001年10月に公開された作品だ。俳優として今でも第一線で活躍している市原隼人や蒼井優が、当時の若々しい頃の魅力を、その存在感や役者としての実力を早くも見せつけているというのは感慨深いものがある。『シン・ゴジラ』に出演した高橋一生が剣道部の憧れの先輩として、市川実日子がツアー案内の女性として登場したりするのも面白い。果てはその『シン・ゴジラ』で監督を務めた樋口真嗣が不良たちにカツアゲをされてしまうオタク役を演じていたりもするのだ。

また、2001年という時代設定ならではの、「文字を表示するだけでも“RELOAD”と表示される掲示板」や「もうすぐプレステ2が発売される噂」や「ジャラジャラとストラップのついた携帯電話(演じている蒼井優の私物らしい)」など、懐かしの文化やアイテムも多数登場する。岩井俊二監督作品であれば『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか? 』(実写映画版)もそうなのだが「ノスタルジーを喚起させる」ということもまた、“今になって”の魅力となっているのだ。

おまけその2:原作小説を読んでわかることとは?

『リリイ・シュシュのすべて』にはインターネットで連載されていた、原作となる小説版がある。こちらは、“横書き”の掲示板での書き込みのみで構成されており、とある事件についての“推理”がリリイ・シュシュのファンサイトで行われるという、映画とは違うアプローチで綴られた作品になっている。序盤は(細部の設定は異なっているが)“映画の後日談”とも言える内容から始まっているため、映画を観てからのほうが理解がしやすいだろう。

小説では(当然であるが)主人公の心理が文章で明確に綴られており、映画でわかりにくかった箇所を補完する内容にもなっている。例えば、主人公が母親が再婚して血の繋がらない弟がいることにどう思っていたかや、「中学生たちがカツアゲを横取りしたお金で沖縄旅行に行ったりしたら親にバレてしまうのでは?」という映画で思っていた疑問を“結局はみんな親に頼ってお金をもらっていた(横取りしたお金はリーダー格の少年が預かっていた)”という記述で解消していたりしているのだ。映画だけを観てモヤモヤが残りすぎてしまったという方は、ぜひ読んでみてほしい。

ちなみに映画の終盤では、原作とは違うある展開が起こる。これは、映画初出演であった蒼井優が、岩井俊二監督に「なんか正体の知れない子だった」「こういう子のほうが“突発的になんかしそう”」ということで、ストーリーが変えられたためだったのだそうだ。映画とは違う物語として、小説版に触れてみるのもいいだろう。

おまけその3:岩井俊二監督最新作『ラストレター』は2020年1月17日公開予定

『リリイ・シュシュのすべて』の監督である岩井俊二は国内外に熱狂的な支持者がいる作家であるが、その仕事はミュージックビデオや小説やテレビCMや企画・プロデュースなど多方面に渡ることもあって、監督を務めた長編映画に絞れば比較的寡作と言える。その待望の監督最新作『ラストレター』が2020年1月17日公開予定となっている。

『ラストレター』は岩井俊二監督の故郷である宮城県を舞台としており、岩井監督自身の原体験を詰め込んだ集大成的作品であるとされている。加えて、岩井監督の初の長編映画であり人気も特に高い『Love Letter』(1995年)に対する“アンサームービー”にもなるのだそうだ。

『ラストレター』の出演者は、松たか子、広瀬すず、福山雅治、神木隆之介、庵野秀明、森七菜(『天気の子』のヒロインの声優を務めた)など、非常に豪華だ。岩井監督ならではの美しい映像や、唯一無二と言える洗練された語り口もきっと健在なのだろう。公開を、心から楽しみにしたい。

参考文献:蒼井優×岩井俊二×軽部真一が語る『リリイ・シュシュのすべて』 – インタビュー :CINRA.NET

全国の人気駅から賃貸物件を探す

札幌駅 大阪駅 京都駅 渋谷駅 釧路駅 帯広駅 津田沼駅 神戸駅 姫路駅 静岡駅

全国の人気沿線から賃貸物件を探す

ゆりかもめ 京急大師線 仙石線 大阪環状線 東武野田線 阪急今津線 相模線 西武多摩川線 東海道本線 内房線