賃貸でもできるヒートショック対策、予防のポイントを専門家に聞いた

寒い日に暖房のきいた暖かい部屋で過ごした後、寒い脱衣所や浴室に行くと、寒暖差に身体が震えてしまった経験はないだろうか。あまりの寒さに慌てて温かい湯船に浸かると、血圧は大きく上下する。「ヒートショック」とは、まさにそのような場面で発生する現象だ。

ヒートショックは一般的に、温度差を自覚しにくく、血圧の変動が生じやすい高齢者の発生リスクが高いとされている(※1)。しかし実際には、若い世代にも発生する可能性がある。

※1:参考サイト「ヒートショック 特に高齢者は注意|STOP!ヒートショック」

家族やパートナー、友人が一緒に暮らしていれば、いざという時にすぐ助けてもらえる可能性が高い。だが、一人暮らしの場合は助けを呼びづらく、気を失ってしまった場合などに発見が遅れてしまう可能性も。

今回は、浴室や脱衣所に暖房設備のない賃貸物件に住んでいる一人暮らしの方でも(もちろんそうでない方も)普段からカンタンにできる予防策を「STOP!ヒートショック®」プロジェクトの事務局と幹事企業に聞いた。

※本記事には健康に関する情報を含みますが、医学的見地に基づいた解説記事ではありません

このページの目次

そもそも、ヒートショックとは?

「ヒートショック」とは、急激な温度の変化が身体に与える影響のことをさす。暖かい部屋から寒い廊下に移動したり、暖かい部屋から寒い脱衣所に移動して服を脱いだり、寒い浴室で温かい湯船に浸かったりすることで、私たちの身体には激しい温度差によるダメージが発生する。

また、温度差による急激な血圧の変化が、ヒートショックが発生する原因といわれている。

ヒートショックが発生するメカニズム(血圧の変化)

入浴時にヒートショックが発生する過程は以下の通りである。

- 暖房のきいた暖かい室内:血圧は安定している

- 寒い脱衣所:血管が収縮して、血圧が急上昇(服を脱ぐことでさらに血圧が上がる)

- 寒い浴室:血管が収縮して、血圧がさらに上昇

- 温かい浴槽:血管が膨張し、血圧が急低下する

このように急激な温度の変化によって、血圧が大きく変動するとめまいや立ちくらみなどの症状や、失神や心臓発作などの意識障害が発生する可能性がある。最悪の場合は、脳卒中や心筋梗塞につながる可能性も。

厚生労働省の「人口動態調査」によると、高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による死亡者数は高い水準で推移しており、近年では「交通事故」による死亡者数よりも多くなっている(※2)。

また、過去には入浴中の急死者数は年間約19,000人と推計されたこともあり 、その原因の多くがヒートショックだといわれている(※3)。

※2:参考サイト「高齢者の事故 ―冬の入浴中の溺水や食物での窒息に注意―|消費者庁」

※3:参考サイト「ヒートショックのメカニズム|STOP!ヒートショック」

メディアでは、ヒートショックを「冬のお年寄りの事故」として取り上げるケースが多いものの、実際には年齢や季節に関係なく急激な温度差によって発生するといわれています。季節を問わず、若い方でも注意していただきたいです。

室内でヒートショックが発生しやすい場所は、浴室やトイレ

一般的に家の中でヒートショックが発生しやすい場所は、浴室とトイレといわれている。日本家屋では、浴室とトイレが北側に設置されることが多く、賃貸物件では暖房設備が設置されていないことも多いため室内温度が低くなりやすい。

また、床がタイル貼りなどで冷たくなっている場合、体感温度はさらに下がる。浴室やトイレでは服を脱ぐ必要があるため、身体が寒さの影響を受けやすい。

ちなみに、ユニットバスやシステムバスに比べ、古いモルタルの浴室やタイル貼りの浴室は、浴室の中が温まりにくいです。寒い日は窓を閉めて入浴しましょう。

では、ヒートショックにならないためにどうしたらいいのか。ここからは、浴室や脱衣所に暖房器具のない賃貸物件でもカンタンにできるヒートショック対策を紹介する。

賃貸物件でできる、ヒートショック対策

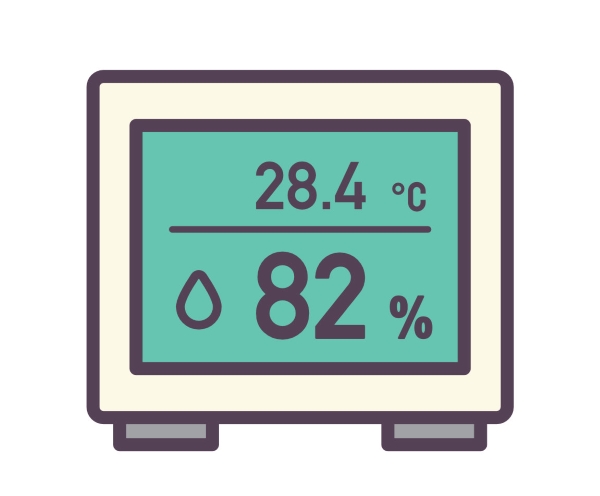

- 浴室や脱衣所などに温度計を設置する

- 暖房設備や暖房器具を活用する

- 暖かな部屋の空気を寒い部屋に送る

- 入浴前に浴室を温める

1.浴室や脱衣所などに温度計を設置する

温度計で室内の温度を「見える化」することで、部屋ごとの温度差を意識することができる。脱衣所や浴室、廊下やトイレなどにも設置すると同じ家の中でも寒暖差が激しいことがわかる。

室温は最低でも18℃以上、できれば20℃が理想です。見やすい位置にデジタル温度計などを設置することをおすすめします。

冬の室温は、18℃以上がWHO(世界保健機関)で推奨されている。室温を暖かく保つことは、ヒートショック予防のためだけではない。

参考サイト:冬の室温は 18℃以上がWHO(世界保健機関)で推奨されています部屋を暖かくして過ごしましょう|厚生労働省

2.暖房設備や暖房器具を活用する

部屋の温度差をなくすため、脱衣所や浴室の暖房設備を利用し、暖房設備が備わっていない場合は脱衣所やトイレなどに暖房器具を設置したい。また、トイレに暖房便座の機能があれば使うようにしよう。

暖房器具を選ぶ際は「即効性があってすぐに暖まるもの」、そして「暖房器具が倒れた場合に火災防止のため運転停止するもの」を選ぶとよいでしょう。人感センサー付きで、在室時のみ運転するタイプもあります。

電気式のセラミックヒーターであれば、1万円以下で即効性がある製品もあるので、検討してみてください。

3.暖かな部屋の空気を寒い部屋に送る

賃貸物件の場合は、脱衣所や浴室に暖房設備が備わっていないケースが多く、コンセントなどによる配置の都合で暖房器具の設置が難しい場合もある。

そこで、暖かな部屋の空気を脱衣所に送るため、入浴前は脱衣所や浴室の扉を開放しよう。また、サーキュレーターを活用し、居室から廊下などに温かい風を行き渡らせることも効果的だ。

4.入浴前に浴室を温める

先ほどの図でも紹介した通り、冷え切った浴室で温かい湯船に入浴することは危険。浴室暖房がある場合は、ぜひ活用したい。浴室に暖房設備がない場合は、湯はりの水位を少し低めに設定して、高い位置からシャワーで5分程度浴槽に少し熱いお湯を注ごう。お湯を張っている間に浴室内の温度を上昇させることができる。

浴槽で入浴せずに、シャワーだけ浴びる場合でも、服を脱ぐ前に、高い位置から洗い場に向けて熱めのシャワーを流しておくことで、浴室内の温度を上昇させることができます。

特に冬場は、こうしたひと工夫を忘れずにいれば、ヒートショックのリスクを下げる習慣をつくることができる。

ヒートショックを防ぐお風呂の入り方

入浴前に脱衣所や浴室を温めること以外の、入浴時のヒートショック対策を紹介する。

お風呂の温度は、41℃以下に設定する

高温のお湯に浸かると急激な血圧の上昇につながるため、リモコンや温度計を使い、湯船のお湯の温度は41℃以下に設定しよう。

入浴前、一緒に住んでいる人に声をかける

家族やパートナー、友人と暮らしている場合は、万が一に備えて、「今からお風呂に入る」と伝えておきたい。何かあった場合も助け合うことができる。入浴時に体調が悪くなったらすぐに助けを求めよう。

入浴前に水分補給する

「寒い季節は汗をかかない」と考える人もいるかもしれないが、油断は禁物。入浴前に水やカフェインを含まないお茶などを飲むことで、脱水症状の予防や(熱いお湯に長時間浸かった際に発生する)熱中症予防にもつながる。

かけ湯をしてから湯船に入る

銭湯や温泉だけなく、普段の入浴でもかけ湯をして、浴槽に入る前に身体を温めよう。湯船のお湯やシャワーで(心臓から遠い)手足からゆっくりお湯をかけ、入浴に向けて温度に身体を慣れさせよう。

お湯に浸かっている時間は、10分以内

最近は半身浴やお風呂でのスマホ視聴で長風呂する人もいるが、お風呂に浸かっている時間は10分以内が目安だ。熱いお風呂での長湯には、ヒートショックの他にも脱水症状や心臓に負担がかかるリスクが。寒い日でも、41℃以下のお湯に10分しっかり浸かれば、心も身体もリフレッシュできる。

危険を感じたら浴槽の栓を抜く

入浴中に体調に異変を感じたら、まず浴槽の栓を抜こう。水位を減らすことで、溺れてしまうことを防ぎたい。可能であれば浴槽から出て、助けを呼んだり、スマホが近くにあれば、ためらわずに救急車を呼んだりしよう。

救急車を呼ぶことに躊躇される方もいらっしゃいますが、浴室で具合が悪くなった場合はすぐに119番に通報しましょう。

飲酒後や体調が悪い場合は、入浴は控えましょう。温かいお湯に入浴することは、想像以上に体力を消耗します。

ヒートショックが発生しにくいお部屋選びのポイント

- 玄関ドアの仕様

- 窓の仕様

1.玄関ドアの仕様

内見の際は、玄関ドアの「厚み」と「気密性」を確認したい。昔ながらの団地で使われているようなドアは、鉄を折り曲げて加工しており、厚みがあまりないものが多く、郵便受けや新聞受けなどの小さな開口が設けられていることがある。

玄関ドアが薄かったり、隙間や開口があると、室内側のドアの表面温度が外気と同じぐらいまで下がってしまうことがあるので注意しよう。

2.窓の仕様

ドアと同じ観点から、窓の仕様も確認しておきたい。窓は玄関ドアや壁より薄く、掃き出し窓などは面積が広いため、外気の影響を受けやすい。「二重サッシ」や「二重窓」は、断熱性が高い。また、窓からの冷気を防ぐには遮熱や断熱効果のある厚手のカーテンを利用することも有効だ。

ヒートショック対策はカンタンな習慣づくりから

ヒートショックという言葉は知っていても、対策を実践している人は少ないように思う。しかし実際は、カンタンな生活習慣でも対策ができるので、寒い日はぜひ気を付けてほしい。

また、10月~3月頃には、東京ガスと日本気象協会が共同開発した「ヒートショック予報」が提供されている。これは、標準的な住宅内の温度差などに基づき、ヒートショックのリスクをわかりやすく知らせるものだ。寒いと感じる日は、入浴前などにチェックして参考にしてほしい。

参考サイト:ヒートショック予報|日本気象協会 tenki.jp

ヒートショックについてより深く学びたい方はこちら

参考サイト:STOP!ヒートショック

監修、取材協力=株式会社ヒロモリ(「STOP!ヒートショック®」プロジェクト運営事務局)、東京ガス株式会社

文=飯塚まりな