8畳のレイアウトのポイントは?家具配置や選び方、おすすめレイアウトをプロが解説

一人暮らし向けの賃貸物件に多い、居室の広さが8畳のワンルームや1Kの部屋。「サイズ感がわからなくて、どんなレイアウトにしたらいいか迷う」「実際にどんな家具を置けるの?」なんて人も多いはず。

そこでインテリアトータルプロデューサーのMAKOさんに、8畳をレイアウトする際のポイントについて教えてもらった。あわせて、レイアウトの手順やワンルームと1Kのレイアウト例も解説。8畳の部屋づくりの参考としてほしい。

MAKOさんのおすすめレイアウト(ワンルームと1Kの例)を今すぐ見たい方はこちら

※洋室の場合「8畳」ではなく「8帖」と間取り図に記載されているケースもある。この記事では「8畳」と表記する

このページの目次

8畳は一人暮らしにおすすめ?広さや6畳との違い

「8畳」とは文字どおり、畳8枚分の広さのこと。不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」では、1畳の広さは「1.62㎡以上」と定義されている。つまり、8畳の広さは「1.62㎡×8=12.96㎡」以上となる。

ただし、定義でも「以上」とされているとおり、13㎡でも「8畳」と表記されることがある1畳が1.63㎡や1.64㎡で計算されることも。「12.96㎡」という広さは、あくまで目安に過ぎず、物件によって変わる。

また、畳のサイズは地域によって異なる。関東圏でよく使われる江戸間は1.54㎡だが、関西圏で見られる京間は1.82㎡と、広さに少々違いがある。同じ8畳の部屋でも、間取りや物件によって広さは異なることを覚えておこう。

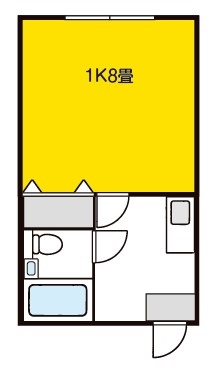

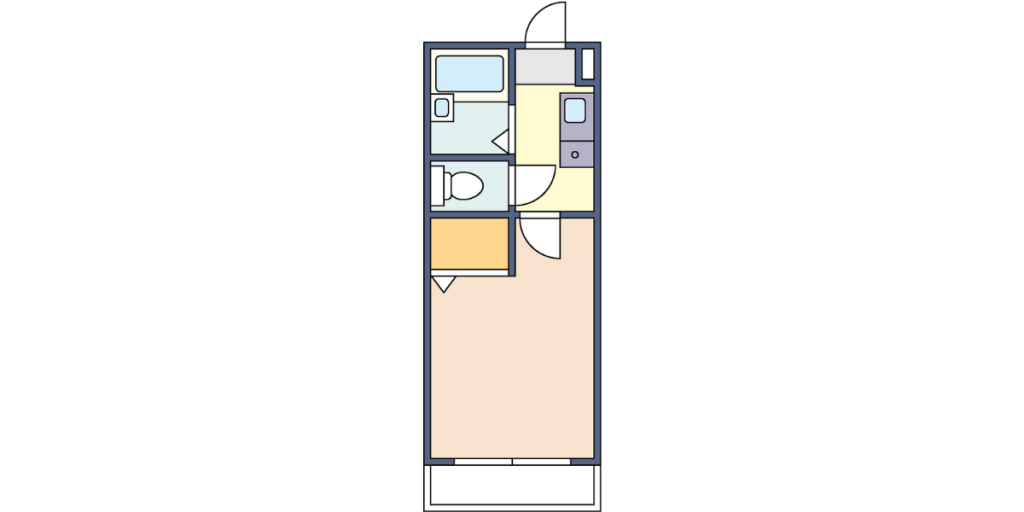

同じ8畳でも、ワンルームと1Kで居室の広さが異なる

ワンルームとは、キッチンと居室の間にドアなどの仕切りがない間取り。対する1Kは玄関やキッチンと居室の間がドアなどで仕切られている間取りだ。

※キッチンと居室の間にドアなどの仕切りがなくても、床素材が居室と違うなどキッチンとしての独立性が強い場合は、1Kとみなされる

注意したいのは、同じ8畳表記でもワンルームと1Kで居室の広さが異なること。ワンルームでは8畳内にキッチンや玄関などのスペースも含まれるため、1Kより居住スペースが狭くなる。

なお、8畳の1Kは廊下やキッチンなどを含めると全体で25㎡程の広さ。これは国土交通省の『住生活基本計画における「水準」について』における「単身者が健康で文化的な住生活を営むために最低限必要とされる広さ」に相当する。

間取りや部屋の形によって違いはあるが、8畳でも1Kの間取りなら一人暮らしに十分な広さと言える。もちろん面積が25㎡以下の物件でも、レイアウトを工夫すれば快適に暮らせるので心配ご無用だ。

6畳と8畳の部屋で置ける家具の違い

では、6畳と8畳で置ける家具の種類や数にどんな違いがあるのか? 1Kの間取りを例に具体的に説明しよう。

6畳1Kの場合、置ける家具の目安はシングルベッドやテレビ台(またはデスクとチェア)、ローテーブルといった程度。

対する8畳1Kでは、6畳1Kの家具に加えて2人掛けソファやダイニングテーブルとチェア2脚なども追加することが可能だ。あるいはシングルベッドをセミダブルベッドやダブルベッドに変更することもできる。

よくある8畳の部屋の間取りは長方形・正方形・変形の3種類

同じ8畳でも、ワンルームや1Kといった間取りや部屋の形によってレイアウトの方法も変わってくる。8畳の部屋で多いのは「長方形」「正方形」「変形」の3種類。それぞれの特徴を解説していく。

居室が長方形の間取りのレイアウト

長方形の間取りには縦長と横長がある。縦長は部屋の奥に家具を配置して開放感を演出できる一方、横幅が短いので家具・家電・インテリアの置き場所が制限されやすい。

横長はベッドや食事スペースを区切りやすいが、入口正面に物を置くと圧迫感が出るため、大型家具は両端の壁などに置き場所が限定される。

居室が正方形の間取り

正方形の部屋は奥行きが短く、圧迫感が感じやすい。4辺の壁の長さが大きく変わらないので大型家具を配置しやすく、比較的レイアウトの自由が利く。中央にスペースを空けられるため、模様替えがしやすいのも利点だ。

居室が変形の間取り

変形の間取りは数こそ少ないが、三角形や壁が湾曲しているタイプなど多様な形が存在する。デッドスペースが生まれやすく、大型家具の置き場所も限られるが、部屋の形を生かせば、無二の個性を演出できる。部屋づくりの肝は、無駄なスペースをなくすレイアウトを心掛けることだ。

8畳のレイアウトはゾーニングと動線の確保が重要

8畳の部屋をレイアウトする前に、まずはレイアウトの基本的な知識を押さえておきたい。中でも、過ごし方に応じてエリアを分けるゾーニングと、室内の移動ルートである動線の確保は押さえておこう。

ゾーニングは各スペースの役割を明確にする

部屋のレイアウトを考える際は、役割別にスペースを分割すること。各スペースでやることを具体化すれば、生活にメリハリを出せる。

8畳のゾーニングは、キッチンの手前から「食事スペース」「くつろぐためのスペース」「就寝スペース」と3つの空間に区切るのがスタンダード。そこから、自分のライフスタイルに合わせてアレンジしていくと良い。

重要なのは各スペースの役割を明確にすること。たとえば「リラックスできるスペースがほしい」なら、リビングにはテレビと合わせて少し大きめのソファを置くのもアイデアだろう。

スペースを効率的に使うことが目的なら「ダイニングテーブルを食事と作業スペースで兼用」にするのもアリです。

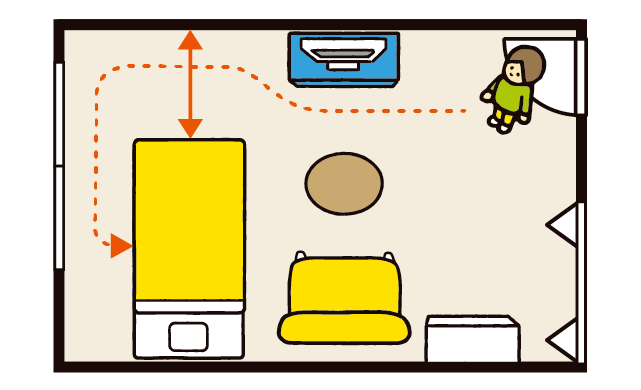

動線は動きやすさを意識する

動線を確保する際は「不便に感じることなく移動できる幅やルート」を意識する。1人が家の中で余裕を持って通れる幅は、60cmが目安。動線は当然、直線的な方が歩きやすい。入口から部屋の奥まで一直線であることが理想だ。

日々のルーティンに合った動線とすることも欠かせない。たとえば、起床後や帰宅後などスムーズに準備や着替えができるように物を配置しよう。特に、料理や掃除などの家事では、必要な物を1ヵ所にまとめて収納したり、効率的に動けるルートを確保したりすること。

そのため、レイアウトを考える際は実際に動きをシミュレーションすると効果的だ。ムダな動きを減らすことができる。

8畳のレイアウトを考える3ステップ

ここからは、8畳のレイアウトを考える3ステップを解説する。この手順を実践すれば、これから一人暮らしする人やレイアウトに初挑戦する人でも、自分に合った部屋をイメージしやすいはずだ。

- ステップ1:部屋のテーマを決める

- ステップ2:必要な物をリスト化する

- ステップ3:家具・家電・インテリアの配置を考える

ステップ1:部屋のテーマを決める

レイアウトを考える際は、部屋のテーマを決めることが重要。まずは「どんな部屋でどんな暮らしをしたいか」という理想から逆算しよう。

テーマが定まったら、ナチュラルやモダン、北欧、モノトーンなど部屋全体のテイストを具体化。InstagramやYouTubeなどで検索し、好みのテイストを保存しておくと効率的だろう。

事前に部屋のテーマを明確にすることで、インテリアの統一感を保ちやすくなります。

ステップ2:必要な物をリスト化する

次に、理想の実現に必要な家具・家電・インテリアをリスト化する。自分のライフスタイルを考慮しながら、どのような家具・家電・インテリアが最適かを考えよう。

同時に不要な物を洗い出す。6畳の部屋では置ける家具・家電・インテリアが限られるので、理想を叶える上で不要となる家具を見極めることが重要。数が多い場合は、居室の床面積に対する家具・家電・インテリアの占有率が1/3程度が目安。

また、収納付きのベッドや作業スペースにもなるダイニングテーブルなど、多用途で使える兼用家具を取り入れることで、家具を減らせる場合もある。

ステップ3:家具・家電・インテリアの配置を考える

最後にレイアウトを設計する。まず部屋の寸法を測り、家具・家電・インテリアのサイズをリサーチ。生活動線を確保できる配置を決めていく。

動線上には障害物を置かず、直線的で行き来しやすく、日常動作のムダが少なくなることがベストだ。

室内で自分がよくいる場所からの視界を想像することも大切。間取り図のように俯瞰でレイアウトを考えると「実際に家具を並べてみたら、部屋がゴチャゴチャして見える!」というケースも。ベッドやテーブルからの景色も考慮することで、イメージと現実のギャップを減らせる。

家電類のコンセントの位置を確認したり、大きな家具の搬入経路を確保したりすることも忘れずに!

8畳の部屋を広く見せるレイアウト術

部屋を広く見せるレイアウト術をMAKOさんに教えてもらった。

大きな家具・家電は壁沿いや入口の死角に配置する

8畳の部屋を広く見せたいなら、家具は壁沿いに配置するのが基本。部屋の中心にスペースを広くとれ、生活動線も確保しやすい。テレビなどの大きな家具は、入口の死角となる場所に置くのがベター。圧迫感を抑えられる。

家具や家電は、各スペースの目的や効率的な動線を考慮して、適切にまとめて配置することをおすすめします。

家具の高さや奥行きを合わせる

家具の高さや奥行きを揃えると、凸凹がなくスッキリと整った雰囲気になる。高さや奥行きが異なる家具を置きたいときは、間を開けよう。

自分の胸の位置より低い家具を選ぶことも有効。背が高い家具が視界に入ると窮屈さを感じるため、居室が狭い場合はロータイプの家具を選ぶのがおすすめだ。

部屋の入口から奥にかけて、家具がなだらかに低くなるように配置すると、遠近法によって奥行きが感じられ部屋がより広く見えます。

室内の色を5色以内でまとめる

室内で使う色は、5色程度に限定するのがよい。色数を抑えれば、部屋全体の統一感を生み出すことが 可能。

膨張色の白やアイボリーなどを基調とすれば、広々とした印象を与えられる 。部屋全体が明るい印象となり、清潔感を引き立てられることもメリットだ。

近い色でも濃淡を使い分けたり、ザラザラ・ツルツルなど素材を変えたりすることでインテリアの表情を変えられます。

高い位置にアイキャッチを設ける

絵画やポスターなどを高い位置に飾ると、自然と目線が上に向き、開放感を演出できる。

ただ、飾る場所には要注意。玄関やドアの正面に設置すると、圧迫感を感じてしまう。入口からは一定の距離を置き、正面から少しずれた場所に置くとよい。

自分が気に入っている雑貨なら目線が向きやすいので、よりアイキャッチの効果が高まるはずです。

透け感を演出できる家具の活用

透け感のある家具を取り入れるのも、覚えておきたいテクニック。ガラスやアクリル、レースやメッシュ、籐(とう)など透けて見える素材は、奥行きを感じさせ、部屋の広さを感じさせてくれる 。ガラス素材も有効。

また、透ける素材でなくても、背もたれや背板がない家具なら同様の効果を得ることが可能。チェアをスツール、チェストをオープンシェルフに変えれば、床や奥が見えて、開放感を与えてくれる。

チェアやテーブルなどは、脚が細いものを選ぶと、見える床面積が増えて窮屈さを軽減できます。

間接照明や観葉植物を取り入れる

8畳の部屋では、間接照明や観葉植物も、積極的に活用したい。間接照明は部屋を明るくするだけでなく、部屋の壁や隅を照らせば光によって奥行きが際立ち、部屋が広く見える。

観葉植物はパキラなど背が高い種類なら縦のラインを強調。開放感を高めてくれる。吊るすタイプのハンギンググリーンを取り入れるのもおすすめだ。

間接照明や観葉植物はリラックス効果があり、室内の雰囲気も良くしてくれます。

室の形別、基本のレイアウト

ここでは、長方形と正方形の居室の基本的なレイアウトを紹介する。

居室が長方形の基本レイアウト:シェルフや棚を間仕切りに兼用

長方形の部屋で生活にメリハリをつけたいなら、就寝スペースと活動スペースをゆるやかに仕切りたい。オープンシェルフを間仕切りとすることで、収納を増やしながら抜け感も演出できる。

来客時のプライバシー保護を考慮するなら、背板の付いたラックや本棚を使ってベッドを隠すのもアリだ。

居室が正方形の基本レイアウト:コの字型の配置で広いスペースを確保

正方形の部屋は、壁と窓沿いに家具をコの字型に配置してみよう。ベッドを部屋の奥に置けば、手前にスペースを広くとれる。ただし、窓の前に家具を置くと日差しや窓からの風の通りが悪くなったり、動線が狭くなったりするケースもあるため、背の低い家具を置くのがおすすめ。掃き出し窓になっている場合は、ベランダや庭に出入りしやすいように配置しよう。

8畳ワンルームの基本レイアウト:パーテーションなどで「擬似1K」を実現

ワンルームの場合、キッチンと居住スペースをカーテンやパーテーションで区切るのも一案だ。キッチンと切り分けてしまえば1Kと同様のレイアウトを実現できる。

居室スペースの配置では、ベッドを玄関から見えない所に配置するのが吉。ワンルームの場合はスペースが限られるため、ロータイプのテーブルとテレビ台で抜け感を担保しつつ、家具の数も減らしたい。

キッチン周辺には、キッチン家電や食材のストック品を置くスペースや棚を設けるのが妥当だ。

プロ直伝! 部屋を広く見せるレイアウト

続いて、MAKOさん考案の8畳のレイアウト例を紹介! ワンルームと1Kそれぞれの特性を活かしながら、部屋をより広く使えるレイアウトとなっている。

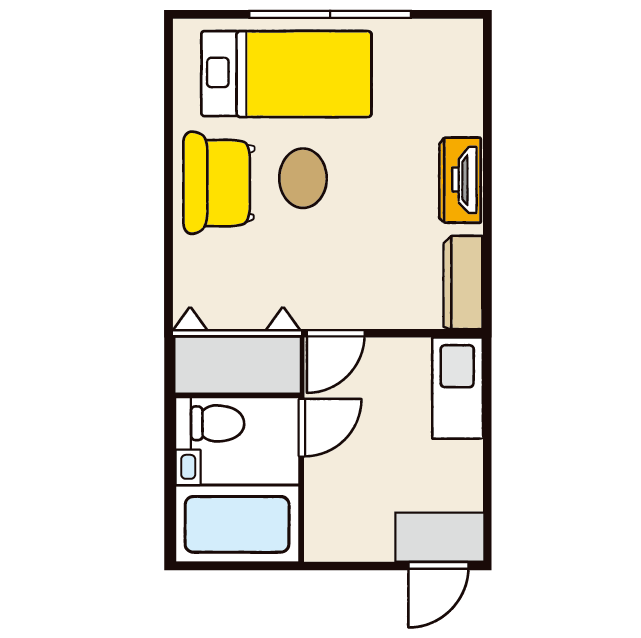

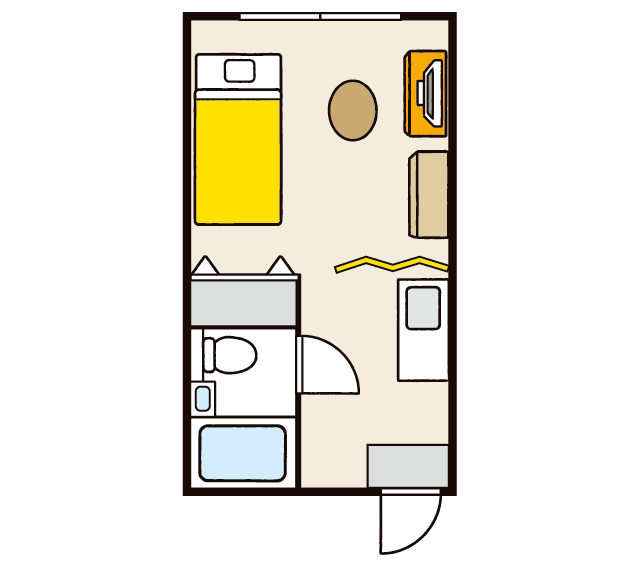

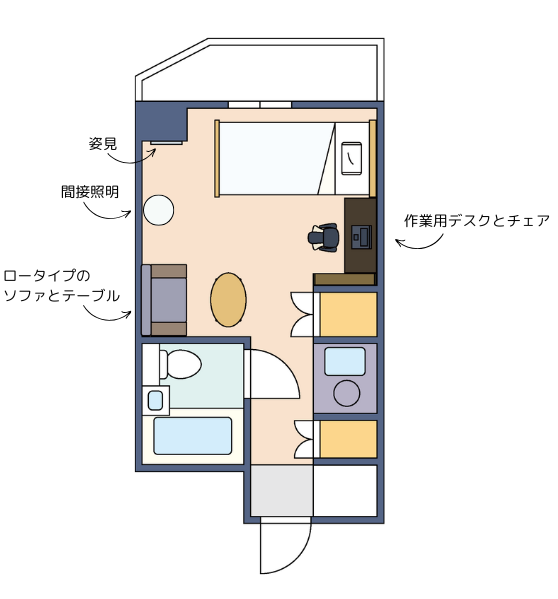

MAKOさんが考案した、8畳ワンルームのレイアウト

8畳の広さがあれば、デスクやソファを置くこともできる。ベッドは掃き出し窓の前に横付けして、スペースを効率化。洗濯などで窓の出入りが多いなら、少し間を空けて生活動線を確保しよう。

また、テーブルとソファはロータイプで、圧迫感を緩和。ソファは肘掛けがないものを選ぶと、部屋がすっきり広く見える。 注目すべきは、部屋の隅に配置された姿見と間接照明。姿見の近くに間接照明を置くことによって、光の反射で部屋全体を明るくし、広さを強調できる。なお、姿見のフレームを木製とすれば温かみをプラス、黒基調ならモダンな雰囲気が漂う。

家具選びでは、異素材を取り入れるのもポイント。木やファブリック(布)などを組み合わせることで、空間に表情を持たせることができます。

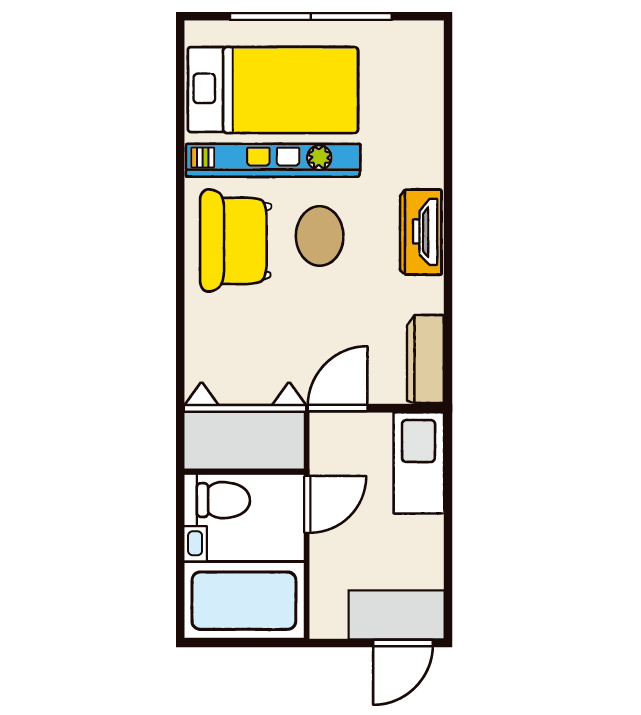

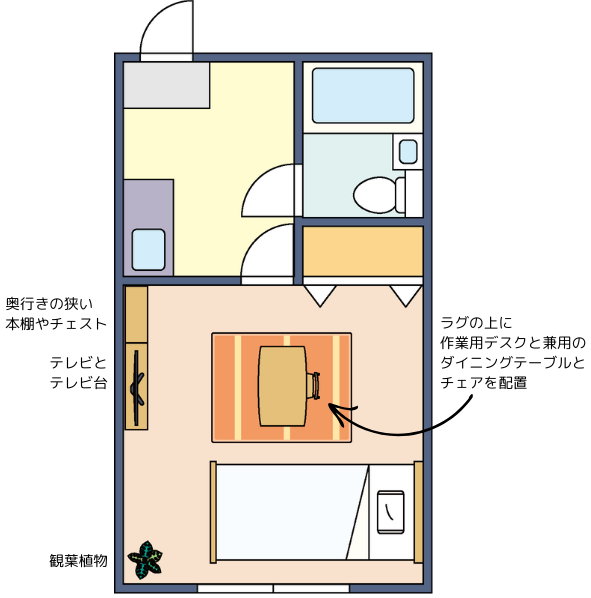

MAKOさんが考案した8畳1Kのレイアウト

ダイニングテーブルをデスクと兼用し、テーブルの奥にテレビを配置する。これによって、ダイニングとリビング、作業スペースをまとめて確保できる。

さらに、テレビ台や棚は奥行きの浅いものを選ぶと、圧迫感を軽減。高さを揃えれば、部屋に統一感が生まれる。

また、観葉植物を活用するのもアイデアの一つ。部屋に置くことで縦のラインを強調し、視線を上へと誘導できるし、部屋の隅に置けば角を目立たせる効果があり、部屋が広々とした印象に。

部屋の隅に配置する観葉植物は、吊るすタイプのハンギンググリーンでもOKです。

8畳のレイアウトと家具選びに関するよくある質問

8畳のレイアウトと家具選びに関する質問に回答。こちらもぜひ部屋づくりのヒントとして活用してほしい。

Q.家具選びのポイントは?

家具選びで重要なのは、やはりサイズ。家具を配置したい場所を採寸し、サイズの合う物を選ぼう。あわせて、家具メーカーが提供する無料3Dシミュレーターなどを活用して、レイアウトをシミュレーションすると効率的だ。

また、初めての一人暮らしでは、家具・家電・インテリアは少しずつ揃えていくのが無難。最初に一通り揃えようとすると、あまり使わない家具まで買って部屋が狭くなる原因となりがちだ。最初は、生活に最低限必要なベッドやカーテン、テーブルなどに絞り、生活していくうえで本当に必要な家具だけを都度買い足していくとよい。

Q.インテリアで個性を演出するテクニックを教えて!

ウッド(木)やファブリック(布)、メタル(金属)などの異素材を合わせると、空間に独自の表情を持たせることが可能。同系色で揃えつつ、ザラザラやツルツルなど、異なる質感の素材を合わせるのもアリだ。

また、下記のアイテムは、部屋に個性を出す小物として取り入れやすい。

- クッション

- フラワーベース(花器、花瓶)

- ブランケット(ソファやベッドに掛ける)

- ポータブルライト

各社からさまざまなテイストのアイテムが発売されているので、お気に入りを探してみるのも面白い。

Q.部屋のカラーを決めるコツは?

前述した通り、部屋に使う色は5色までがベスト。インテリアの色は「ベースカラー」「アソートカラー(メインカラー)」「アクセントカラー」に分類され、理想とされる配分も決まっている。それぞれの特徴と理想の配分を覚えておくと、部屋作りに便利だ。

| ベースカラー | 床や天井、壁など室内の大部分を占める色。理想の割合は部屋の70~75% |

| アソートカラー | 大きな家具やカーテン、ラグなどに用いる部屋全体の印象を決める色。理想の割合は部屋の20〜25% |

| アクセントカラー | クッションや小物などに使って部屋を引き締める色。理想の割合は部屋の5%程度 |

「ライフスタイルの分析」がレイアウトの基本にして極意

レイアウトのポイントを押さえれば、8畳の部屋を快適かつ自分らしい空間にできる。ただし、自分のライフスタイルに合っていない家具を選んだり、生活導線を無視したレイアウトをしたりするとオシャレなインテリアがあっても暮らしにくくなってしまう。

だからこそ、部屋のテーマ決めやレイアウトの分析を始めとする3ステップをきちんと踏み、自分が暮らしやすい部屋をイメージすることが大切。その上で今回紹介したレイアウト術やおすすめレイアウトの例を活用すれば、自分らしい理想の部屋をつくり出せるはずだ。

監修、取材協力=MAKO(株式会社Laugh style)

文=綱島剛(DOCUMENT)