一人暮らしに適したアンペア数とは?賃貸では変更可能?電気代の節約方法も解説

電気代を節約したい!一人暮らしに適したアンペア数とは?

エアコンやIHクッキングヒーター、電気ケトルなど普段の生活の中で複数の家電を同時に使うシーンは非常に多い。こんな風に家電製品を使っていて、「突然ブレーカーが落ちてしまった」という経験をした人もいるのではないだろうか。

一人暮らしの場合、電力会社との契約上、多くの家電製品を同時に使うのが難しいといわれている。また、月々の電気代が高いと感じる人も少なくないだろう。

そこで今回は、一人暮らしに最適な契約アンペア数や電気代の節約方法などについて解説していく。「頻繁にブレーカーが落ちてしまう」という人も、逆に「もっとアンペア数を下げて電気代を節約したい」という人もぜひ参考にしてほしい。

この記事でわかること

アンペアは「同時に使いたい家電の数」だと考えよう

一人暮らしに適しているのは「30アンペア」

一人暮らしの賃貸の契約アンペア数は変更できる?

このページの目次

そもそも「アンペア」とは?

東京電力をはじめとする多くの電力会社において、電力契約はA(アンペア)という単位で決められる。契約アンペアの大きさは、同時に使用できる電気の量を表している。

アンペア数が大きいほど、同時に使える電化製品が多くなり、ブレーカーが落ちる心配もなくなっていく。そのため、アンペア数を選ぶ決め手になるのは「同時に使いたい家電の数」だと考えよう。

契約アンペア数は、10〜60アンペアの間で選択可能で、アンペア数が大きいほど基本料金が高くなっていく仕組みだ。たとえば、東京電力の家庭の電気契約で特に多い料金プランである「従量電力B」プランの場合、アンペア数ごとの基本料金は以下のとおり。

▽東京電力「従量電力B」プラン 基本料金

| 10アンペア | 286円 |

|---|---|

| 15アンペア | 429円 |

| 20アンペア | 572円 |

| 30アンペア | 858円 |

| 40アンペア | 1,144円 |

| 50アンペア | 1,430円 |

| 60アンペア | 1,716円 |

なお、関西電力・中国電力・四国電力・沖縄電力など、そもそもアンペア制ではなく「最低料金制」というしくみを採用している電力会社もある。これらの電力会社と契約している場合、利用者側は契約アンペアを選ぶ必要がない。電気を使った分だけ、電気代を支払うこととなる。

一人暮らしに適しているのは「30アンペア」

一一人暮らし向けの物件の場合、契約アンペア数は「20アンペア」または「30アンペア」契約になっている場合がほとんど。結論としては、一人暮らし物件では「30アンペア」を選ぶのがおすすめだ。その理由を順番に説明していく。

20アンペアでは、家電の同時使用でブレーカーが落ちる可能性がある

アンペア数は、一度に使える電気の量を表している。つまり、アンペア数の決め手になるのは「同時に使いたい家電の数」である。

以下で家電ごとの必要アンペア数を表にまとめてみたので、ぜひチェックしてみてほしい。

同時に使いたい家電のアンペア数を足し合わせて、その合計が契約アンペア数よりも大きくなったときにブレーカーが落ちることになる。

▽家電ごとの必要アンペア数の例

| エアコン(常時) | 6.6アンペア |

|---|---|

| 冷蔵庫(常時) | 2.5アンペア |

| IHクッキングヒーター | 14アンペア |

| 電子レンジ | 13アンペア |

| ドライヤー | 12アンペア |

| 電気ケトル | 11アンペア |

| 洗濯機 | 3アンペア |

| テレビ | 2アンペア |

エアコンを使わない春秋は20アンペアでも耐えられるかもしれないが、エアコンで常時6.6アンペアを使う真夏や真冬の場合、20アンペアでは厳しいだろう。

たとえばテレビ(2アンペア)を見ながらIHクッキングヒーター(14アンペア)で料理をしている途中、エアコン(6.6アンペア)をつけたという場合、冷蔵庫(2.5アンペア)も入れると使用電力は合計で25.1アンペアとなる。特にエアコンを使用する夏・冬には「20アンペアでは足りないなあ」と感じることが多くなるだろう。やはり、一人暮らしには「30アンペア」での契約がおすすめといえる。

一人暮らしで30アンペアの契約にすると、電子レンジや電気ケトル、IHヒーターなどを一度に使わない限り、電気容量は十分といえる。

特殊な家電の使い方をしない限り、40アンペア以上は必要ない

一人暮らしの場合、料理や掃除、ドライヤーを同時に使うことはないため、40アンペア以上の電力は必要ないといえる。アンペア数に余裕を持たせすぎても電気料金が高くなってしまうだけなので、特殊な家電の使い方をしない限りは30アンペアに留めておこう。

次は、一人暮らしの賃貸で契約しているアンペア数の確認方法を紹介!

一人暮らしの賃貸で契約しているアンペア数の確認方法

契約しているアンペア数は、下記の方法で確認してみよう。ただし、物件によっては下記方法で確認できない場合があるので、管理会社や契約している電力会社に問い合わせてほしい。

なお前述の通り、関西電力・中国電力・四国電力・沖縄電力については、そもそもアンペア制ではなく「最低料金制」というしくみを採用しており、利用者側で契約アンペアを選ぶ必要がない。

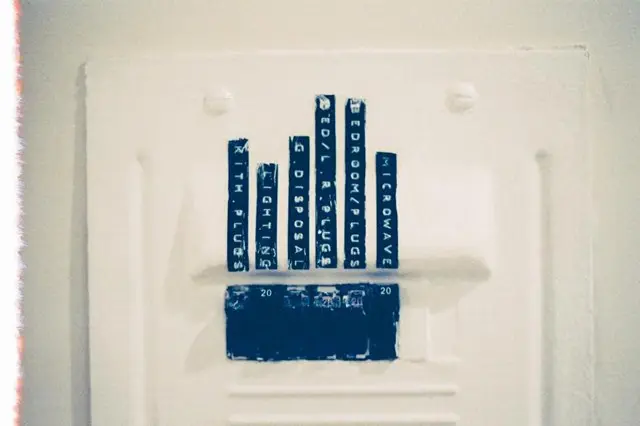

ブレーカーでアンペア数を確認する

分電盤に取り付けられたアンペアブレーカーの色と数字から確認できる。ただしスマートメーターを使用している場合、アンペアブレーカーが取り付けられていない可能性がある。

分電盤のアンペアブレーカーは、居住区域の電力会社によって色の分け方が少々異なる。しかし、数字は書かれているためチェックは可能だ。以下の表を参考に、自分の部屋にあるブレーカーをチェックしてみよう。

| 契約アンペア数 | 10アンペア | 15アンペア | 20アンペア | 30アンペア | 40アンペア | 50アンペア | 60アンペア | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

北海道電力 (契約要安全ブレーカー) | 黒 | 黄 | 青 | 赤 | 灰 | 茶 | 紫 | ||

|

東北電力 (アンペアブレーカー) | 色分けなし(アンペア数の記載はあり) | ||||||||

|

東京電力 (アンペアブレーカー) | 赤 | 桃 | 黄 | 緑 | 灰 | 茶 | 紫 | ||

|

北陸電力 (契約ブレーカー) | 色分けなし(アンペア数の記載はあり) | ||||||||

|

中部電力 (サービスブレーカー) | 赤 | 茶 | 黄 | 緑 | 青 | 紫 | 緑 | 灰 | 黒 |

|

九州電力 (リミッター) |

黒 (5アンペア) | 灰 | 赤 | 黄 | 緑 | 茶 | 青 | 白 | |

|

関西電力/中国電力/ 四国電力/沖縄電力 | 契約アンペアを選択する必要がない |

検針票でアンペア数を確認する

検針票とは、毎月電力会社から届く通知のことである。「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」と書かれた紙に、見覚えがある方も多いのではないだろうか。また請求書にもアンペア数の記載がある。

なお、Web上で管理している電力会社であれば、会員ページなどから確認できる場合もある。検針票が手元にない場合、インターネットで検索して確認するところからスタートしよう。

一人暮らしの賃貸の契約アンペア数は変更できる?

賃貸物件によって異なるものの、築年数の古い物件など、アンペア数の変更ができないケースがある。できれば物件探しの段階で、使用できるアンペアについて不動産会社に確認しておくことをおすすめする。

また注意点として、アンペア数の契約は多くの場合1年単位で、季節に合わせて変更するようなことはできない。一度アンペア数を変更すると、1年間は同じアンペア数で生活しなければならない。そのため、アンペア数を決めるときは特に電力を消費する冬を基準に考えると良いだろう。

居住中の賃貸物件で契約アンペア数を変更する場合の手順は以下の通り。

一人暮らしのアンペア数変更方法①:大家さんや管理会社に確認する

アンペア数を変更する際、大家さんや管理会社への連絡はマストである。特に集合住宅の場合、建物全体で使用可能な電気容量が制限されているケースも少なくはない。また前述のとおり、築年数が古いと大がかりな工事が必要となり、アンペア数の変更許可が下りないことも多い。

一方で工事が不要の場合や、屋内の簡単な工事で住む場合には、比較的許可が下りやすい。いずれにせよ、アンペア数を変更する前に、大家さんや管理会社への確認が必須であるという点を頭に入れておこう。

一人暮らしのアンペア数変更方法②:電力会社に連絡する

大家さんや管理会社からの許可が下りたら、次は電力会社に連絡して以下の3点を確認しよう。

- 希望のアンペア数に変更可能か

- 工事が必要になるか

- 費用はかかるのか

工事が必要な場合、あらためて大家さんや管理会社に確認が必要になるので必ず聞くようにしよう。

一人暮らしのアンペア数変更方法③:工事が必要な場合、再度大家さんや管理会社に確認する

前述のとおり、築年数が古い物件は使える電力の最大容量が限られている場合がある。そのため、最大容量を超えるアンペア数を契約すると、引き込みケーブルやブレーカーの交換など一定の工事が必要になるかもしれない。

もし工事の必要があるときは自己判断で進めてしまわず、再度大家さんや管理会社に相談するのがベターだ。

アンペア数変更以外で一人暮らしの電気代を節約する方法

一人暮らしの固定費の中で、電気代はできるだけ節約したい項目のひとつだ。電気は日々の生活に欠かせないものであるが、心構えや意識次第で月々の電気代は節約できる。たとえ数十円、数百円の節約であっても、年単位で換算するとかなり大きな節約になるだろう。

ここでは、一人暮らしで電気代を節約する3つの方法をご紹介しよう。

一人暮らしの電気代を節約する方法①:省エネタイプの電化製品に変える

電化製品にかかる電気代は製品の消費電力によって決まるので、消費電力が少ない省エネタイプの製品に買い替えると電気代を節約できる。最近は消費電力がかなり抑えられている製品が数多く登場しており、世間の省エネ意識の向上から家電メーカー同士で省エネ製品を競って開発している。

たしかに家電の買い替えにはそれなりに費用がかかるが、初期投資と割り切って新しい製品に買い替えることで長期的には電気代を節約できるだろう。

一人暮らしの電気代を節約する方法②:スイッチ式のテーブルタップなどで待機電力を抑える

家電をコンセントにつなぎっぱなしにしていると、待機電力によって電気代がかかってしまう。待機電力の発生を抑えるために、スイッチ式のテーブルタップを利用するのがおすすめだ。家電を使用しないときに直接コンセントを引き抜いても待機電力を抑えられるが、スイッチ式ならより手軽に待機電力をカットできる。

一人暮らしの電気代を節約する方法③:時間帯別で変わる料金プランにする

電気代を節約するために、普段使っている電気代の料金プランを見直して契約し直すのも有効な方法のひとつだ。各電力会社には時間帯によって電気代が異なる料金プランを用意しているところが多く、自分の生活スタイルに合ったプランを探し、再度契約を結ぶ方も少なくはない。

たとえばサラリーマンの一人暮らしの場合、平日は家を空けていることが多いはずなので、昼間は高くて夜は安くなる電気プランがおすすめだ。

一人暮らしなら30アンペアがおすすめ!ポイントを押さえて電気代を節約しよう

一人暮らしでブレーカーが頻繁に落ちて困っているという場合、その原因のほとんどは契約アンペア数が足りないことによるものだろう。おそらく20アンペアに設定されているはずなので、電力会社に連絡をして契約を30アンペアに変更するのがおすすめだ。マンションやアパートでアンペア数を個人で変更できない場合は、まず大家さんに相談してみよう。

また、月々の電気代が高いと感じているなら、日頃の電気の使い方や現在使っている電化製品を見直すのも有効だ。少しの工夫で電気代を削減できるため、自分に合った方法を実践して電気代の節約に努めてほしい。

2022年4月加筆=CHINTI情報局編集部