耐震構造とは?制震・免震構造との違い、揺れに強い物件の探し方を建築・不動産のプロが解説

地震の揺れに対応する建物の構造には、大きく分けて「耐震構造」「制震構造」「免震構造」の3種類がある。それぞれの構造には仕組みや効果に違いがあり、建物選びの参考にすることができる。

本記事では、それぞれの構造の特徴と違い、そして賃貸物件を探す際に押さえておきたい地震に強い建物の見極め方を、建築・不動産のプロに聞いた。

この記事でわかること

耐震構造とは?

制震構造や免震構造との違い

不動産のプロが教える「地震の揺れに強い建物の選び方」

このページの目次

耐震構造とは?

耐震構造とは、建物自体の強度を高めることで地震の揺れに耐える仕組み。建物の重さを支える柱や梁、横揺れに耐える耐力壁、基礎を強固に設計し建物の剛性を高め、建物全体で揺れに抵抗して倒壊を防ぐ。これは、建築基準法が定める基本的な耐震性能を満たした構造であり、最も多くの建物に採用されている。

ただし、耐震構造は「揺れに耐える」構造なので、長い年月の間に大きな地震を何度も経験すると、体力が低下している可能性がある。

新耐震基準や耐震基準について詳しくはこちら

耐震構造は、最も基本的で広く採用されている構造です。建築基準法で求められている基本的な耐震性能を満たしています。大きな地震を何度も経験する度に建築基準法の耐震基準の底上げは、この耐震構造を強化する方向で進められてきました。

耐震構造のメリット

耐震構造の物件の最大のメリットは、制震構造や免震構造に比べて、建築コストを低く抑えられること。制震構造や免震構造には特殊な装置が必要だが、耐震構造は耐力壁の量や配置のバランスで耐震性能を確保する方法なので、結果として家賃が抑えられる傾向がある。多くの建物が耐震構造で建てられているのは、このコスト面のメリットが大きい。

耐震構造のデメリット

耐震構造の物件のデメリットは、地震エネルギーを吸収する装置がないため、制震構造や免震構造に比べて大きな地震で強い揺れを感じやすいこと。また。繰り返しの大きな地震によって建物の耐力が徐々に低下する可能性がある。さらに、強い揺れを受けると制震構造や免震構造の建物より、家具の転倒など二次被害が発生しやすい点も注意が必要だ。

賃貸物件での家具の転倒・落下防止対策やグッズを解説した記事はこちら

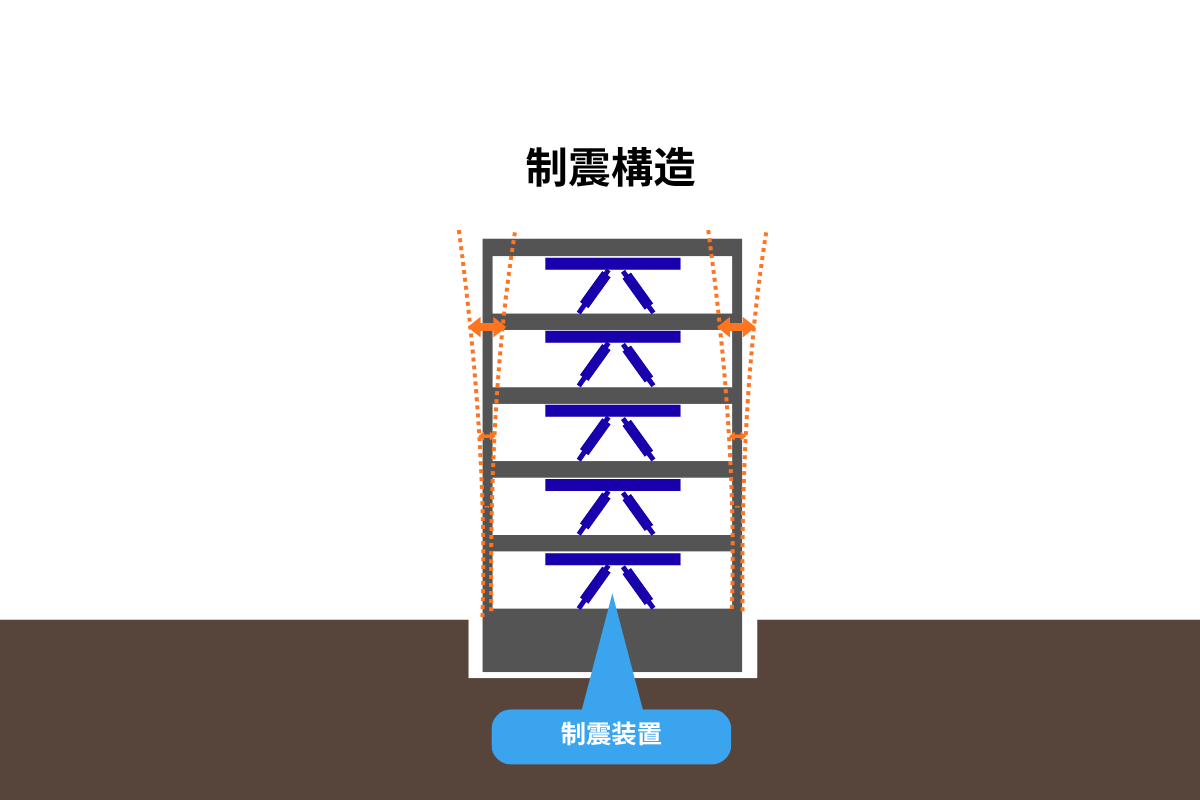

制震構造とは?

制震構造とは、建物に「制震装置(ダンパー)」を組み込み、地震の揺れを吸収する仕組みである。建物の規模や構造・工法によりさまざまな耐震装置があるが、木造などの場合では柱と梁などの接合部付近に取り付けた装置が地震のエネルギーを吸収することで、建物全体に伝わる揺れをやわらげることが期待できる。近年では、高層ビルや大規模建築物でも大きな制震ダンパーが採用されている。

制震構造のメリット

制震構造は、耐震構造の建物に制震装置を組み合わせることで、揺れを効果的に抑えられるのが特徴。耐震構造だけの建物に比べて制振装置が柱や梁、接合部などに伝わる地震の力をやわらげてくれるので、構造体のダメージも受けにくいことから、大きな地震や余震が繰り返す場合にも効果的だ。

制震構造のデメリット

建物が地盤と直接つながっているため、免震構造ほど揺れをカットできず、地盤の影響を受けやすい。また、耐震構造と比べると「制震装置をどこに、どれくらい設置するのが最も効率的なのか」など、設計や施工の検討要素や手間が増えることや装置の費用も含めてコストアップとなり、施工の質も重要になる。

制震装置は、高層ビルやタワーマンションなどの大規模建築物でも広く採用されており、制振装置そのものを外観デザインに取り入れて、意匠の一部とした物件も多く見られるようになりました。

古い建物は、内外装をキレイに直していても、外から見えない隠れた部分で過去の地震によるダメージが蓄積している可能性があります。

こうした状況に対して制震装置は後付けが比較的容易なものもあることから、耐震補強や耐震改修において極めて有効な手段になっています。実際に、学校や病院、公共施設といった多様な建築物で「制震ダンパー」が後付けされた建物が増えてきました。

免震構造とは?

免震構造とは、地盤と建物を絶縁して、建物および建物内部の人や家具などを自信の揺れから守る構造。耐震構造や制震構造とは全く異なった仕組みを持っている。

地盤の影響を直接受ける基礎と、基礎から上の建物上部構造との間に免震装置を設置し、建物を地面から切り離した構造にしたものが多い。免震装置により、地震の揺れそのものを建物に伝えにくくしている。

地震のエネルギーが建物に直接伝わらない構造なので、免震構造では、建物全体が大きく揺れること防げる。そのため、特に高層マンションやタワーマンションなど大規模建築物で新築で採用されることが多い。

なお、免震装置は後付けが非常に難しいので、耐震改修などに使われるケースは極めて少ない。

免震構造のメリット

免震構造の一番の特徴は、耐震や制震に比べて建物に伝わる揺れを大幅にカットできること。地盤と建物の間に入った免震装置が地震の揺れを伝わりにくくしてくれるので、家具の転倒や物の落下などの二次被害対策にも効果的だ。

免震構造のデメリット

免震構造は建築コストが高いため、タワーマンションや高級物件に採用されることが多い。そのため、中低層の賃貸物件で採用されているケースは少なく、採用されている物件は家賃が高くなる傾向がある。

建物を設計する際、用途や高さ、求められる性能や機能、コストなど様々な要件を考慮するなかで、最もベストな構造を選択します。

タワーマンションなどの超高層建築物を実現するためには、さまざまな技術革新が必要でした。免震装置もその一つです。地上数百メートルにも及ぶ建物の場合、大きな地震の揺れには、従来の耐震構造だけでは対抗しきれません。

一方で、築数百年を超えるような寺社仏閣や五重塔などでは、「地震や台風などの大きな外力を受け流す」という考え方のもとに造られています。現在の免震構造にも通じるこうした知恵や工夫が、悠久の時を経ても優れた建造物が美しく存在し続けている理由の一つといえるでしょう。

耐震構造では不十分?

耐震構造は、建築基準法で定められた最も基本的な耐震性能を有しており、震度6強から7程度の大地震でも倒壊しないとされている。

ただし、耐震構造は建物の構造を強固にすることで地震に耐える構造。そのため、大きな地震では強い揺れが伝わるため、倒壊を免れても外壁の落下や家具の転倒といった二次被害までは防げない。

それに対して制震構造や免震構造は、それぞれ全く異なる仕組みだが、建物に伝わる揺れを吸収する装置や仕組みを持つことで、外壁の落下や家具の転倒といった二次被害を小さくする効果があり、より安心感を求める場合の選択肢になる。

建築・不動産のプロが教える!地震の揺れに強い建物の選び方

地震に強い建物を選ぶ際には、構造だけでなく外観や築年数、立地といった要素も合わせて確認しておきたい。

地震に強い部屋を選ぶときに、まず大切なのは立地や地形である。ハザードマップを確認し、その地域に地震や液状化、浸水のリスクなどがあるかを把握することが大切だ。

また、上下階のバランスも重要だ。柱だけで上部を支えているピロティ構造や、壁が少なかったり、見た目にも上下や壁の配置のバランスが悪かったりする建物は、揺れに弱い傾向がある。

さらに築年数が古い物件では、過去の地震によって見えない部分で耐震強度が低下している可能性があるため注意が必要である。地震に強い物件に住みたいという人は、不動産会社に過去の耐震補強、耐震改修の有無を確認しよう。

耐震性を確かめるなら、不動産会社に相談しよう

耐震・制震・免震といった建物の構造は、それぞれ異なる仕組みやメリット・デメリットを持つ。耐震構造はもっとも一般的だが、地震の揺れが建物にそのまま伝わることで、揺れそのものは抑えきれない。

一方、制震構造や免震構造には、耐震装置や免震装置が設けられ、外装の落下や家具の転倒などの二次被害を減らす効果が期待できる。ただし、賃貸物件では数が限られ、家賃も高めになる傾向がある。

どの構造であっても、立地や地盤、築年数といった要素も含めて確認することが欠かせない。実際の耐震性能や補強の有無を知るには、「どの耐震基準をクリアしているか」や「耐震等級の有無(※)」を合わせて確認するとよい。迷ったときは不動産会社に相談し、自分の暮らし方や予算とともに安全性を備えた物件を選ぶことが、地震大国・日本で安心して暮らすための第一歩だ。

※住宅性能表示において免震構造の物件は、耐震等級の表示はない。免震構造は、地震に耐える”耐震”とは異なる考え方のため、免震建造物であることを表示する

地震に対処する構造方式である耐震構造、制震構造、免震構造の3つは、それぞれ異なるメカニズムと特性を持っています。

最も基本的で広く採用されているのが耐震構造です。そして、技術の進化に伴い、制震装置や免震装置が開発され、制震構造や免震構造が普及し、地震に対して高い安全性を確保できる建物が増えてきました。

「耐震基準」や「耐震等級」など耐震性能に関する別のキーワードも下記の記事で紹介しています。ご自身やご家族のライフスタイルや求める安心感、コストなどを総合的に勘案し、最良の住まい選びを実現されることを心より願っております。

建物に住む人の命や財産を守る「耐震基準」について知りたい方はこちら

建物自体を守る「耐震等級」について知りたい方はこちら

監修、取材協力:藤浦 誠一(株式会社エイブル)

文:佐々木正孝(キッズファクトリー)