1Kのレイアウトをお部屋づくりのプロが解説。広さ・形別のオススメ

一人暮らしの間取りとして、人気が高い1Kの部屋。しかし、コンパクトな物件が多いため、お部屋のレイアウトに悩む人も少なくないだろう。特に、初めての一人暮らしでは「何をどこに置けば快適に過ごせるかわからない!」という人もいるはず。

そこで今回は、インテリアトータルプロデューサーのMAKOさんに1Kのお部屋に家具・家電・インテリアをレイアウトするコツを教えてもらった。プロ直伝のレイアウト術とお部屋の形や広さ別のレイアウト例を紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。

このページの目次

1Kのレイアウトを考える際は「形×広さ」に注目

1Kは、基本的にキッチンと居室の間がドアなどで仕切られている間取り。キッチン部分の床の素材が居室と明らかに異なっている場合なども1Kに含まれ、キッチンの独立性が強いことが特徴だ。

不動産広告の内容が正しいか審査・調査している「不動産公正取引協議会連合会」により、キッチンスペースの広さは4.5畳未満と定められている。水回りと居室が分けられているため、コンパクトでも暮らしやすい。

玄関に入ってすぐキッチンがあるタイプや、居室の奥にキッチンが配置されているタイプなど、間取りの種類はまちまち。そのため、1Kのレイアウトでは居室の広さと形に注目しよう。

居室の形で家具配置のコツが異なる

1Kは居室の形で「長方形」「正方形」「変形(その他)」の3つに大別できる。部屋の形で家具配置のコツが変わるので、それぞれの特徴をきちんと把握しておきたい。

居室が長方形の間取りの特徴

居室が長方形の間取りは縦長と横長があり、縦長の方がポピュラー。

縦長は部屋の奥に家具を配置して開放感を演出できる一方、横幅が短いので家具・家電・インテリアの置き場所が制限されやすい。

横長はベッドや食事スペースを区切りやすいが、入口正面に物を置くと圧迫感が出るため、大型家具は両端の壁などに置き場所が限定される。

居室が正方形の間取りの特徴

居室が正方形の間取りは、長方形の次に多い。4辺の壁の長さが大きく変わらないので大型家具を配置しやすく、比較的レイアウトの自由が利く。中央に広くスペースを取りやすいことも利点だ。

一方で奥行きがあまりないため、食事や睡眠のスペースを分けづらかったり、テレビとの距離が近くなったりして圧迫感が出やすいのがネックとなる。

変形(その他)の間取りの特徴

変形の間取りは数こそ少ないが、三角形や台形、平行四辺形や壁が湾曲しているタイプなどがある。部屋の形を生かせば、無二の個性を演出できる。

一方で、デッドスペースが生まれやすく、大型家具の置き場所も限定的。圧迫感も出やすく、レイアウトの難易度が高い。

レイアウトのしやすさを考えると、正方形か長方形のお部屋がオススメです。

居室の広さで置ける家具の種類と数が異なる

部屋が狭いと、置ける家具の選択肢が少なくなる。また、レイアウトの基本として「家具・家電・インテリアの占有率は部屋面積の1/3がベスト」と言われている。

そのため、1Kのお部屋で快適に暮らすためには、家具・家電・インテリアの点数を抑える必要がある。

特にコンパクトな部屋の場合、収納付きのベッドやソファベッドなどの兼用家具や壁面収納を活用した上で、見せる収納と隠す収納をバランスよく取り入れるなど工夫が必要だ。

1Kの部屋にレイアウトする際の手順

レイアウトを考えると言っても、その手順が分からない人も多いだろう。そこで、MAKOさん流「レイアウトの手順」を紹介する。3ステップに沿って理想のお部屋づくりにチャレンジしよう。

ステップ1:部屋のテーマを決める

レイアウトを考える際は、部屋のテーマを決めることが重要。まずは「どんな部屋でどんな暮らしをしたいか」という理想から逆算しよう。

テーマが定まったら、ナチュラルやモダン、北欧、モノトーンなど部屋全体のテイストを具体化。InstagramやYouTubeなどで検索し、好みのテイストを保存しておくと効率的だろう。

事前に部屋のテーマを明確にすることで、インテリアの統一感を保ちやすくなります。

ステップ2:必要な物をリスト化する

部屋のテーマが決まったら、理想の部屋を実現するために必要な物をリスト化する。家具・家電・インテリアは、部屋のテーマに沿ったデザインを考慮しつつ、ライフスタイルに合うものを選ぼう。

事前に不要な物を洗い出すことも重要だ。手持ちの家具を活用できないか、今使っている家具で新居での生活に不要なものがないかを検討しよう。

収納付きのベッドや作業スペースにもなるダイニングテーブルなど、多用途で使える兼用家具を取り入れることで家具を減らせる場合もある。本当に必要な物だけをリスト化しよう。

一人暮らしでスペースが限られている場合、本当に必要な家具や家電を見極めることが重要です。引越しの段階では判断できない可能性もあるので、生活しながら精査していきましょう。

ステップ3:家具・家電・インテリアの配置を考える

必要な物をリスト化できたら、テーマに基づいて家具・家電・インテリアの配置を考えていく。部屋の寸法を測り、適切な置き場所を決めよう。

レイアウトは、置き場所だけでなく、生活動線を意識することも重要。ムダな動きを減らすためには、実際に身体を動かしながら配置を検討すると良い。

間取り図のように俯瞰で思い浮かべがちだが、入口や普段過ごす場所からの視界を想像することもポイント。そうすることで、実際に並べた時とのギャップを減らすことができる。

家具やインテリアのレイアウトには、家具店が提供する無料相談や3Dシミュレーターを利用すると便利です。

1Kの部屋を広く、オシャレに見せるレイアウト術

部屋のテーマや家具などの方向性が決まったら、実際にレイアウトしていく。コンパクトな1Kの場合、部屋をすっきりと広く見せることがオシャレさにもつながる。そこで、開放感を演出できるレイアウト術をMAKOさんに教えてもらった。

大きな家具・家電・インテリアは入口からの死角に配置する

部屋を広く見せたいなら、家具は壁付けで配置しよう。居室の中心部にスペースを広くとれるため、生活動線を確保しやすくなる。

また、テレビや収納家具などの大きな家具は、入口近く(ドア側)の壁など部屋の死角となる場所に置くことで視覚的な圧迫感を緩和可能。玄関から奥に進むに伴って、家具が低くなるように配置すると、さらに部屋が広く見える。

部屋と家具のラインを意識する

家具を配置する際は、部屋と家具のラインを合わせることが重要。たとえば、テーブルや椅子の脚はまっすぐなものを選ぶと、ドアや窓枠などの「縦のライン」と揃って、部屋全体が整って見える。

置きたい家具の脚が垂直でなく、部屋の縦のラインと合わないなら、視覚的に“混線”しない場所に配置するのがベターだ。

また、壁付けにしたテレビの上部とドアの上部、本棚の上部と窓の上部など「横のライン」の高さが揃っていると、視覚的なまとまりが生まれ部屋がすっきり見える。

家具の脚は、角度だけでなく太さにも注目。脚が細いものを選ぶと、床面積が見え、広さを感じやすくなります。

家具の高さや奥行きを合わせる

家具の高さや奥行きを揃えると、凸凹がなくスッキリと整った雰囲気になる。高さや奥行きが異なる家具を置きたいときは、間を開けると良い。

自分の胸の位置より低い家具を選ぶことも有効。背が高い家具が視界に入ると窮屈さを感じるため、居室が狭い場合はロータイプの家具を選ぶのも◎。

背の高い家具を選ぶなら背板や側板が無いシェルフなどがおすすめ。圧迫感を緩和できます。

高い位置にアイキャッチを設ける

吊るすタイプの観葉植物(ハンギンググリーン)やモビール、ポスターなどを高い位置に飾るのも、覚えておきたいレイアウト術。

アイキャッチとして上に目線が向くので、開放感が高まる。また、縦のラインを強調してくれるため、空間全体のバランスも整う。

なお、ポスターや写真、絵を飾る場合は、入口やドアの正面には貼らない方が良い。圧迫感を与えてしまうので、位置を正面から少しずらすと良いだろう。

カーテンで抜け感を生み出す

カーテンも部屋を広く見せるのに一役買ってくれるアイテム。レースカーテンと2枚を重ねることで、奥行きを演出できる。レースなど透け感のある素材は、視界の抜けを生む効果があるの、ぜひ活用したい。

また、薄いベージュやグレーなど明るい色のカーテンを選べば、圧迫感を軽減。壁紙やドアなどの内装色や家具の色と合わせることで、空間に統一感を生むことも可能だ。

気をつけたいのは、出窓や腰の高さまでの窓に使用するカーテン。窓の高さに合わせると丈が壁の途中までとなり、掃き出し窓のカーテンと高さが合わなくなる。空間的な凸凹が生まれ、まとまり感に欠けるため、腰高窓のカーテンも床までの丈にして、縦のラインを揃えると良い。

腰窓の場合、カーテンではなくブラインドやロールカーテンを取り入れることで、掃き出し窓のカーテンとの長さの違いが強調されずに済みます。

プロ直伝! 1Kのレイアウト例

最後に、MAKOさんにオススメのレイアウトを2つ教えてもらった。間取りは一般的な長方形で、居室の広さは 6畳(9.72平米) と 8畳(12.96平米) 。どちらも一人暮らしにピッタリなレイアウトなので、ぜひマネしてみてほしい。

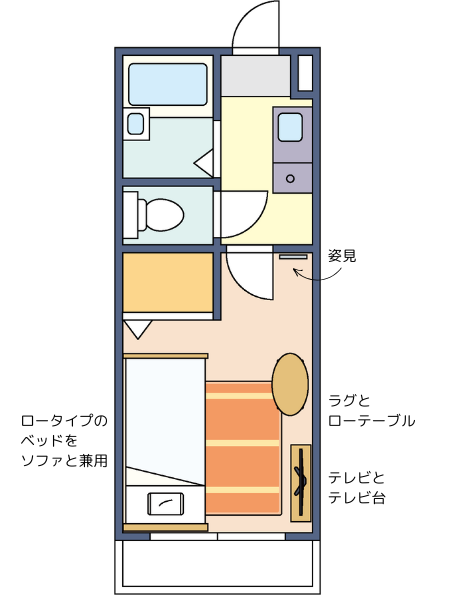

長方形×居室6畳:ミニマルな暮らしを好む人向け

長方形の部屋を広く見せるコツは、壁面に家具を寄せて動線を確保すること。さらに居室が6畳とコンパクトなら、必然的に置ける家具の数も限られるので、兼用家具の活用が重要だ。ベッドの対面にテレビを壁づけし、ソファ代わりにするのも定番のテクニック。

テーブルとベッドはロータイプを利用したい。高さを抑えることで視界が抜け、奥行きが感じられる空間となるはずだ。

大きな姿見を活用するのも一案。全身のチェックがしやすいだけでなく、空間の縦ラインを強調できる。さらに、窓と向かい合わせにすることで光を取り入れて室内を明るくし、部屋を広く見せることが可能だ。

ベッド下収納や壁面収納を活用すれば、生活感を抑えて、お部屋をすっきり見せられます。

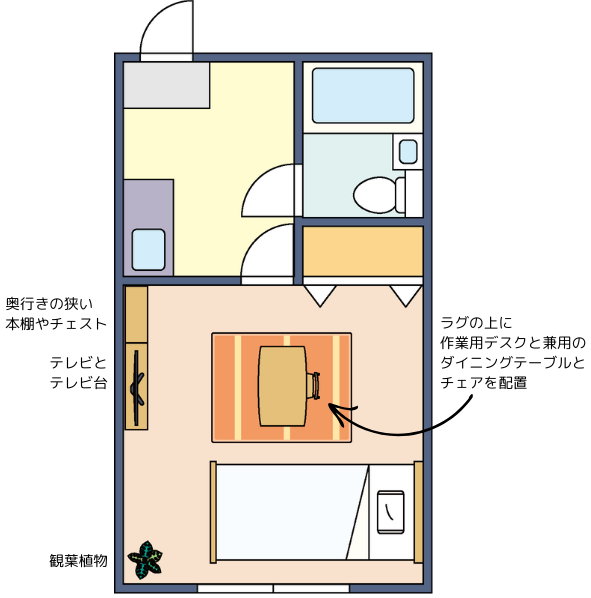

正方形×居室8畳:くつろぎのスペースと作業スペースを両立

居室が8畳だと部屋の広さに余裕が出てくる。より広く見せるためには、家具点数はできるだけ抑えたいところ。そこでダイニングテーブルをデスクと兼用し、テーブルの奥にテレビを配置する。これによって、ダイニングとリビング、作業スペースをまとめて確保できる。

さらに、テレビ台や棚は奥行きの浅いものを選ぶと、圧迫感を軽減可能。高さを揃えれば、部屋に統一感が生まれる。

また、観葉植物を活用するのもアイデアの一つ。部屋に置くことで縦のラインを強調し、視線を上へと誘導できるし、部屋の隅に置けば角を目立たせる効果があり、部屋が広々とした印象に。

観葉植物を置くスペースが確保できない場合は、吊るすタイプの「ハンキンググリーン」で代用すれば、同じ効果を得ることができます。

1Kのレイアウトに関するよくある質問

最後に、レイアウトに関するよくある質問をまとめた。

Q1.レイアウトを考えるときの生活動線はどうやって意識すれば良い?

大人1人が室内で余裕を持って通るための幅は「 最低でも60cm必要 」と言われている。動線は曲がりくねっているよりも、直線的で入口まで行き来しやすいことが望ましい。

また、デスクの周りに本棚を置くなど、必要な物が取りやすい配置にすることも考慮したい。

料理や掃除、洗濯といった家事は物を持って行き来するので、動線上に物を置かないこと。それぞれの家事の道具やスペースは可能な限りまとめて、ムダなく動ける動線を確保できると理想的だ。

Q2.部屋のカラーを決めるコツは?

インテリアでは「 ベースカラー 」「 アソートカラー(メインカラー) 」「 アクセントカラー 」の3つを意識すると良い。それぞれの特徴は次のとおり。

| ベースカラー | 床や天井、壁など室内の大部分を占める色。理想の割合は部屋の70~75% |

| アソートカラー | 大きな家具やカーテン、ラグなどに用いる部屋全体の印象を決める色。理想の割合は部屋の20〜25% |

| アクセントカラー | クッションや小物などに使って部屋を引き締める色。理想の割合は部屋の5%程度 |

使う色は5種類程度に抑えたい。家具や雑貨を同系色にすれば、空間にまとまりが生まれる。色数が少なくても、同系色の濃淡や素材の違いで変化を付けられる。さらに、アソートカラーとアクセントカラーを同系色にすれば落ち着きを、反対色にすれば個性を演出できる。

Q3.1Kの一人暮らしではどんな家具を選べば良い?

居室が狭くなりがちな1Kでは、兼用家具を活用するのがセオリー。たとえば、収納付きのベッドやチェストとドレッサーを兼用させるなどの方法がある。また、開放感を演出できるロータイプの家具を取り入れるのも◎。

また、アクリルやガラスなどの家具を用いることもおすすめ。ガラステーブルは床が透けて見えるため、部屋が広く感じられる。

チェアはスツールタイプに注目したい。背もたれと肘掛けがないため、圧迫感を軽減できる。ただし、テレワークなどで座る時間が長い人には、背もたれや肘掛けがついたタイプの方が適している。

自分に合った1Kのレイアウトを見つけよう!

レイアウトで最も重要なのは、自分の生活や好みに合っていること。そのため、まずは自分のライフスタイルを分析することが重要となる。

その上で、1Kでは居室の広さや形、窓の配置、生活動線などを考慮してレイアウトをしていこう。今回紹介したルールやテクニックを取り入れれば、自宅の環境に適したレイアウトがきっと見つかるはずだ。

1Kのレイアウト事例をたくさん見たい方はこちら

監修、取材協力=MAKO(株式会社Laugh style)

文=綱島剛(DOCUMENT)