料理の「さしすせそ」とは? 和食のプロに学ぶ調味料の基本

和食のプロに料理の「さしすせそ」とレシピを教わる

昔から味付けの基本として挙げられる、料理の「さしすせそ」。これは調味料の使い方を表しており、料理を覚えたいビギナーにとっては気になる言葉だろう。

そこで、日本最大の料理学校「辻󠄀調理師専門学校」で日本料理の講師を務める満園聖先生監修の元、料理の「さしすせそ」を解説。さらに「さしすせそ」を活用したレシピも紹介する。知識としてだけでなく、実際の調理を通じて「さしすせそ」の使い方を覚えてほしい。

このページの目次

料理の「さしすせそ」とは

「さしすせそ」は、和食の基本となる5つの調味料のこと。下記のように、ひらがな一文字で各調味料を示している。

- さ:砂糖

- し:塩

- す:酢

- せ:醤油

- そ:味噌

並ぶ順番にも意味がある。和食の煮物を作る際の、調味料を加える順番も表している。「最初が砂糖で、次が塩、続いて酢、醤油、味噌」という順に入れると、味が染み込んで美味しく仕上がるとされている。

料理によって「さしすせそ」の順番は異なる

重要なのは、あくまで「さしすせそ」の順番は和食の“型”の一つに過ぎないということ。味を染み込ませやすくする効果があって、時間をかけて炊く・煮る料理には有効。しかし、万能なルールでなく、和食の煮物でも料理によっては調味料を入れる最適な順番は異なる。

さらに調味料は順番に加えるのではなく、合わせて使う場合もある。例えば肉じゃがはじゃがいもの形や味を活かすために、合わせた調味料で煮ることもある。「さしすせそ」は必ずしも守るべきルールではないので、料理に合わせてアレンジしていくよう心掛けよう。

料理の「さしすせそ」が良いとされている理由

料理の「さしすせそ」は戦前には言われていた言葉。古い知識だが、きちんと理に適っている。

最初に砂糖を入れる理由は、食材に染み込むのに時間がかかるから。砂糖の分子は塩より大きく、砂糖を先に入れないと甘味が染み込みにくくなってしまう。

二番目に塩を加えるのにも理由がある。塩は砂糖より素早く食材に染み込むし、食材を引きしめる作用があるとされる。塩を砂糖の前に加えると、甘味が後から入りにくくなるのだ。これは塩に限らず、醤油のように塩分を含む調味料と砂糖の順についても同様だ。

発酵食品である酢と醤油、味噌はそれぞれ特有の風味を持つが、加熱しすぎると弱まってしまう。そのため、料理の最後に加えるのが良いとされている。「さしすせそ」にはきちんとした科学的な根拠があり、上手に活用すれば料理のレベルアップにも繋がるはずだ。

料理の「さしすせそ」のポイント

料理の「さしすせそ」と一言でいっても、調味料ごとに特徴が異なる。順番だけでなく、それぞれのポイントを把握しておくことも大切だ。

さ:砂糖は使いすぎると味がくどくなる

砂糖は料理に甘味を加え、食材の乾燥を防いでくれる。さらに肉類を軟らかく、じゃがいもやとうもろこしなどでんぷん質の野菜を硬くする効果がある。煮物ではテリを出すためにも用いるが、入れすぎると味がくどくなるので注意。和食ではグラニュー糖でなく、上白糖を使うことが多い。保存する際は、空気が入らないように密閉すること。湿気が多い場所には置くのは厳禁だ。

上白糖は和食向きの砂糖です。グラニュー糖はよりすっきりした味わいで、洋菓子などで用いられることが多いです。

し:塩は入れる量に細心の注意を払う

塩は味付けの基本となる調味料。食材の旨味を引き出したり、保存性を高めたりする。使いすぎると塩辛くて食べられなくなるので、砂糖以上に入れる量に気をつけること。粗塩や岩塩など最近では様々な種類が売られているが、家庭では精製された普通の食塩が使いやすい。砂糖と同じく、湿気の少ない場所に置いて保存する。

塩は「一番美味しく、一番不味い調味料」と言われています。

入れる量にはくれぐれも注意してくださいね。

す:酢は入れるタイミングで味わいが変わる

酢は料理に酸味と独特の香りをプラス。旨味も多く含み、味を引き締めてくれる。日本では主に米酢が使われる。早めに加えれば食材のクセをとって軟らかくしてくれ、後で加えると酸味と香りが際立つ。煮物では用いられることは少ないが、イワシなどを煮る際に臭み消しとして使用される。保存は商品によって常温か冷蔵庫か異なるので注意。

酢はお酒から作られ、地域で豊富にとれる穀類や果実が原料となります。そのため、日本では主に「米酢」、イギリスでは「モルトビネガー」、フランスでは「ワインビネガー」が用いられます。

せ:醤油は薄口と濃口を使い分ける

醤油は香りと旨味に優れ、食材の臭みを消すのに役立つ。醤油には「濃口」と「薄口」があるが、料理によって使い分ける。醤油の味と香りを利かせたい場合は濃口、醬油の色をつけず味もさっぱり仕上げたい場合は「薄口」が適している。保存は開封前なら常温で問題ないが、開封後は冷蔵庫に入れる。なお「醤油」とレシピに書かれている場合、一般的には「濃口」を指す。

濃口醬油と薄口醬油のどちらかだけを買うなら、出番の多い濃口醤油がオススメです。ちなみに醤油の塩分濃度は、濃口よりも薄口の方が高くなります。

そ:味噌は好みで選んで良いが塩分濃度に注意

味噌は深い旨味と香りで料理を彩る。米や麦など様々な材料から作られ、バリエーションが豊富だ。味噌は家庭ごとに好みの味を選んでOK。煮物でも馴染みのある味噌を選ぶと良いだろう。ただ、塩分濃度も約6〜13%と差があるので、塩気が濃いものを使う際は注意が必要。表面が空気に触れないようにラップを密着させ、冷蔵庫で保管する。

「さしすせそ」と一緒に覚えておきたい和食の調味料

「さしすせそ」と肩を並べて、和食でよく使う調味料が酒とみりんだ。両調味料の特徴と合わせて、入れる順番も覚えておくと良いだろう。

覚えておきたい調味料1「酒」

酒は旨味をたっぷりと含むので、料理店では出汁と同じような使い方をすることがある。アルコール分を飛ばすため、最初に加えて火にかけるのが基本。また、砂糖より前に入れることでより力を発揮し、臭みを消したり食材を軟らかくしたりしてくれる。使用するのは、糖分や塩分などを足した「料理酒」でなく、「清酒」がベスト。保存は冷暗所で、蓋は必ずしっかり締めること。なお酒とレシピに書かれている場合、一般的には清酒を指す。

酒は和食でよく使い、味への影響が大きい調味料です。清酒は料理酒よりも値が張りますが、できれば清酒を購入しましょう。値段以上の価値を感じられるはず!

覚えておきたい調味料2「みりん」

みりんはお酒の一種で、まろやかな甘さが特徴。甘味料として用いられるため、砂糖と同じタイミングで加える。煮詰めることでテリを出すことができるのも砂糖と同様だ。みりんにはお酒である「本みりん」と、調理用に作られた「みりん風調味料」の2種類がある。購入するなら、本みりんがオススメだ。酒と同様、冷暗所で保存する。

酒と同じく、みりんも和食によく使います。砂糖にはない複雑な甘みを持つので、味に変化がつけられます。

料理の「さしすせそ」を実践で学ぶ! 筑前煮の作り方

料理の「さしすせそ」について学んだら、後は実践あるのみ。各調味料の特徴や入れる順番を念頭におきながら、基本的な煮物である「筑前煮」に挑戦してみよう。所要時間は準備から完成まで約35分。料理のビギナーでも美味しく、手軽に作ることができる。

濃厚な味わいでご飯が進むし、献立のレパートリーも広がる。料理の「さしすせそ」の予習にもなって一石三鳥だ!

筑前煮の材料(3~4人前)

- 鶏もも肉=1/2枚

- こんにゃく=1/4枚

- ごぼう=1/4本

- れんこん=1/2節

- にんじん=1/2本

- ピーマン=1個

- サラダ油=10ml

- 塩=適量

【煮汁】

- だし汁=400ml

- 砂糖=大さじ1

- みりん=50ml

- 濃口醬油=40ml

筑前煮の作り方

①.まずは食材の下ごしらえ。鶏もも肉は余分な脂と、あれば軟骨を取り除く。さらに身と筋の境も包丁でたたくようにして切り、3cm大に切り分ける。

②.こんにゃくをスプーンで一口大にちぎる。塩をまぶして、水分が出るまでしばらく置く。熱湯で2~3分ゆで、ざるに上げる。

③.ごぼうは軽く水で洗ってから乱切りにし、水につける。れんこんは皮をむいて縦に4~8つに切ってから、乱切りにして水につける。にんじんは皮をむいて縦に4つに切ってから、乱切りにする。ピーマンは縦に4つに切り、種の部分を取ってから乱切りにする。

④.筑前煮を作る。鍋にサラダ油を熱し、鶏肉を中火で炒める。鶏肉の表面が白くなったら、こんにゃく、水気をきったごぼうとれんこん、にんじんを加え、さらに炒める。

⑤.野菜に透明感が出たら、だし汁を加え、紙蓋をして煮る(木製の落とし蓋でも可)。鍋の側面についた煮汁は、焦げる前に布などでこそげ取る。強火で煮て沸騰したら中火にし、アクが出てきたら取り除く。

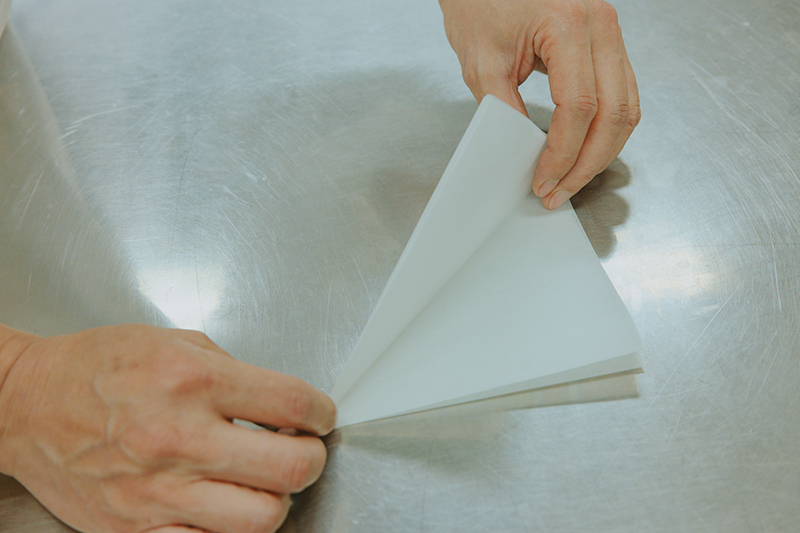

プロの料理人もクッキングシートで落とし蓋をよく作ります。簡単に作れるのでチャレンジしてみましょう。

⑥.野菜に火が通ったら、砂糖とみりんを加える。

⑦.煮汁が約1/2量になったら、濃口醤油を加える。

⑧.煮汁が少量になったら、ピーマンを加えてさっと混ぜる。煮汁がほとんどなくなるまで煮て、ツヤが出たら完成。

料理の「さしすせそ」を使いこなし、自分好みの煮物を作ろう!

料理の「さしすせそ」は、和食における煮物の基本。料理を美味しく仕上げる一つの手段として活用でき、調味料の特徴や入れ方を学ぶのにもってこいだ。もちろん、すべての料理に用いることはできないが、覚えておいて損はないだろう。

辻󠄀調理師専門学校 満園聖先生、ありがとうございました!

取材・文=綱島剛(DOCUMENT)

写真=MONA