一人暮らしの防災対策ガイド【防災システム研究所・山村所長監修】

一人暮らしの防災対策

地震や台風、洪水など災害の多い日本。

いざというときのために日頃から身を守る備えをしておくことが大切だ。

特に一人暮らしは、自分で生き残れるように準備しておく必要がある。

そこで今回は、一人暮らしの防災対策について、防災システム研究所の山村武彦所長に聞いた。

防災システム研究所 山村武彦所長 プロフィール

東京都出身。1964年、新潟地震でのボランティア活動を契機に、防災・危機管理のシンクタンク「防災システム研究所」を設立。以来50年以上にわたり、世界中で発生する災害の現地調査を実施。報道番組での解説や日本各地での講演、執筆活動などを通じ、防災意識の啓発に取り組む。また、多くの企業や自治体の防災アドバイザーを歴任し、BCP(事業継続計画)マニュアルや防災・危機管理マニュアルの策定など、災害に強い企業、社会、街づくりに携わる。座右の銘は「真実と教訓は、現場にあり」。

著書に「台風防災の新常識 災害激甚化時代を生き抜く防災虎の巻」(戎光祥出版)、「感染症×大規模災害 実践的 分散避難と避難所運営」(ぎょうせい)、「災害に強いまちづくりは互近助(ごきんじょ)の力 ~隣人と仲良くする勇気~」(ぎょうせい)など多数。

このページの目次

一人暮らしの防災は部屋探しから始まる

「一番最初に考えて欲しいのは安全な場所に住むということです」と山村所長。

防災対策で安全な場所にすることも大事だが、まず安全な場所に住むところから防災を始めよう。

地震に強い部屋の探し方

建物の耐震性や洪水・土砂災害の危険性は、築年数とハザードマップで確認できる。

1981年5月に建築基準法の耐震基準が強化されているため、それ以降の建物であれば一定の耐震性は担保できる。

「ハザードマップで1メートル以上の浸水想定区域、家屋倒壊氾濫想定区域、土砂災害警戒区域に

指定されている物件は避けるのが無難です」(防災システム研究所・山村所長)

水害に強い部屋の探し方

河川のすぐそばや浸水想定区域(1メートル以上)など大雨や河川の決壊で浸水が想定されるところ、そして背後に急傾斜地がある場所は危険だ。

23区でも土砂災害警戒区域はかなりの数ある。

「部屋を選ぶ時にその地域の自治体が出しているハザードマップをネットで調べて、自分が住もうとしている区域が安全かどうか確認することが大切です」(防災システム研究所・山村所長)

ハザードマップは国土交通省のハザードマップポータルサイトから確認できる。

室内の防災対策3つのポイント

住む場所が決まったら部屋の中の防災対策に取り組もう。

ここからは賃貸に住んでいる一人暮らし向けに室内の防災対策のポイントを紹介していく。

「何があっても絶対安全な建物はありません。防災対策をし、“絶対”とはいえずとも”より安全”な部屋を目指しましょう」(防災システム研究所・山村所長)

室内の防災対策のポイント①家具家電の転倒、落下防止

室内の防災対策としては家具、電化製品、オーディオ機器があれば地震の揺れで倒壊、転倒、落

下しないように複数の転倒・落下防止器具で2カ所以上固定することが大切だ。

「家具の固定なども大家さんや管理会社に相談すれば、耐震対策であれば許可するというところも増えているので確認してみるのもいいでしょう」(防災システム研究所・山村所長)

賃貸住宅でも実施できる、家具の落下・転倒対策を紹介した記事はこちら

室内の防災対策のポイント②ガラスの飛散防止

また、意外と見落としがちなのが、ガラスの飛散防止対策だ。

窓ガラスは、地震が発生して破損し、飛び散ると凶器になる。ガラス飛散防止フィルムを活用して被害を防ごう。

「ガラス飛散防止フィルムの中には遮熱や断熱、UVカットなどの効果があるものもあります。光熱費の節約にもなるのでぜひ検討してみてください」(防災システム研究所・山村所長)

室内の防災対策のポイント③避難経路の確保

いざというときにすぐ避難できるように家の中の導線、避難経路を確保しておこう。

日頃から整理整頓しておくことが、防災対策にもなる。

身の安全を確保したら防災備蓄

被災した場合は、しばらく部屋にある物だけでやりくりすることになる。

しかし、一人暮らしの狭い部屋だと防災備蓄を保管する場所に困ることもあるだろう。

ここからは一人暮らし向けに防災備蓄のコツを紹介していく。

防災備蓄する量の目安は1週間分

よく「水・食料は3日分」と言われるが、3日ですべての住宅に物資が行き渡るような災害は、実はそれほど大きな災害ではない。

「首都直下地震などの大規模災害が発生すると電気、ガス、水道、通信といったライフラインが1週間以上も断絶する可能性があります。1週間は自力で生き残れる準備をしましょう」(防災システム研究所・山村所長)

防災備蓄に必要な水は21L

水は1人1日最低3リットル必要だ。

つまり1週間分だと21L 用意する必要がある。

21Lも用意するの大変だなと感じるかもしれないが、ネットで買って用意しておくと、大抵の場合1年から1年半ぐらい持つ。

「非常用の保存水は5年ほど持つものがありますが、値段が高く2Lのペットボトル1本で300円ほどするため、普段の飲んでいるペットボトルの水で用意しましょう」(防災システム研究所・山村所長)

一人暮らしの防災備蓄 3つのコツ

ここからは防災備蓄のコツを紹介する。

一人暮らし向けに食料備蓄の選び方や一定の備蓄を確保する方法など、すぐにできる手軽な方法

ばかりなので試してほしい。

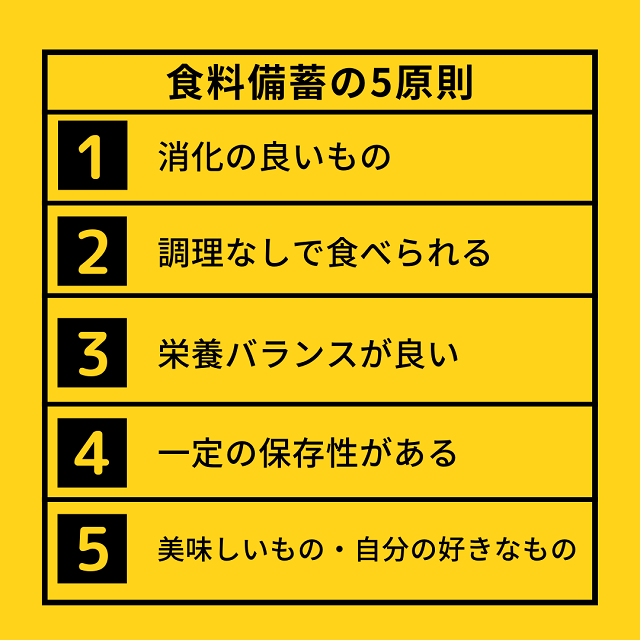

防災備蓄のコツ①食料備蓄の5原則

食料備蓄の5原則にそって準備すれば、何を備蓄するか迷わずに準備できるだろう。

乾燥野菜入りのスープなどをうまく組み合わせれば、栄養バランスも良くなる。

自分の好きな美味しいものをバランスよく少しずつ用意おける仕組みをつくろう。

「防災備蓄の食料は普段食べているもので、なるべく温めたりしなくても食べれるものがおすすめです。例えば私はレトルトカレーなどを備蓄しています」(防災システム研究所・山村所長)

防災備蓄のコツ②一人暮らしには「分散備蓄」がおすすめ

一人暮らしの場合は備蓄する場所が大きな問題になるので分散備蓄がおすすめだ。

押入れの横や下駄箱の横などのデッドスペースに分散して備蓄しよう。

「また、防災備蓄をしていても、いざという時に期限切れといったことも起こりえます。レトルト食品や飲料水を備蓄する際は必ずマジックで見やすい場所に大きく有効期限を書きましょう」(防災システム研究所・山村所長)

防災備蓄のコツ③ローリングストック法で備蓄を切らさない

「一人暮らしの防災備蓄のコツは普段食べているものを少しずつ余分に用意することです。例えばカップラーメンやレトルトの食品、お菓子類も含めて部屋にある食品を何でも寄せ集めたら大抵の場合1週間分くらいになります」(防災システム研究所・山村所長)

まずは普段食べているもので1週間分の食料や水を備蓄する。

そして備蓄を消費したら必ず買って補充する。このような方法を「ローリングストック法」という。

ローリングストック法で備蓄すれば、常に一定の備蓄を確保できる。

しかし一人暮らしだと普段はコンビニ飯で済ませており、部屋に食料品がほとんどないといったこともあるだろう。部屋にどれくらいの食料があるか、まずは確認してみよう。

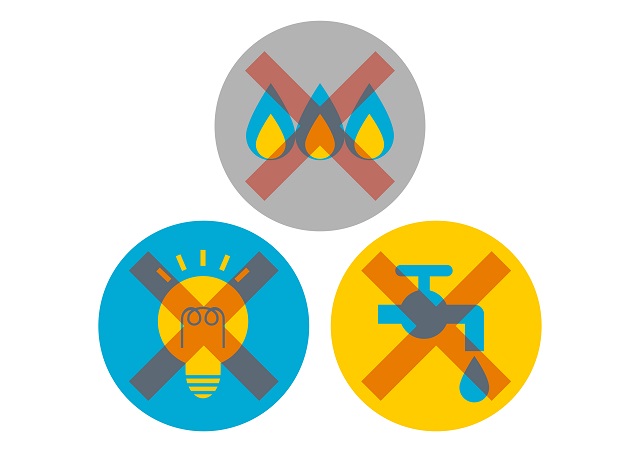

ライフラインが復旧するまでの対策

よく地震に備えると言うが、それは地震によって引き起こされる「結果事象」に備えるということ。

「例えば関東大震災の場合は、地震の後に火災が発生しました。当時と比較すると、建物の耐震・耐火性も上がっているので関東大震災と同じような事態にはならないと思われますが、大規模な長期停電(ブラックアウト)、それから長期断水、ガスの停止、物流のストップ、電話やインターネット回線がの混乱などが予想されます」(防災システム研究所・山村所長)

各ライフラインごとに防災対策を確認しよう。

大規模な長期停電・ブラックアウト対策

停電対策としては、スマートフォン用の予備バッテリー、小型のラジオ、ランタンを準備しておこう。

「いざというときにスマホが使えず、人と連絡が取れないのは1番困ることです。予備のバッテリーについては普段から使って充電しておくといいでしょう」(防災システム研究所・山村所長)

またラジオはスマホでも聞けるが、スマホのバッテリーは貴重だ。

ラジオ機能だけを使うのであれば、小型のラジオの方が長持ちする。スマホの充電を節約するためにも用意しておこう。

停電すると、夜間は思っていたよりも真っ暗になるためランタンを用意しておこう。

懐中電灯は指向性があるため向けた方向しか照らせないが、LEDを使ったランタンであれば家の中全体を長く照らせる。

トイレの使用停止対策

トイレ対策が必要な理由は、断水してトイレが使えないだけでなくて、排水管が壊れて「トイレに水を流さないでください」となる可能性も高いからだ。

震度6強以上だと安全が確認できるまでトイレは流せないというマンションも増えている。

とにかく非常用の消臭剤・固形剤付きトイレセットを約1週間分用意しておこう。

ガスの停止対策

ガスが停止するとお湯も沸かせなくなる。カセットコンロとガスボンベを用意して、普段から使えるようにしておこう。

「カセットコンロを持っている人は、カセットコンロの電子部品やガスカートリッジを入れるところのO(オー)リングが劣化していないか確認しましょう」(防災システム研究所・山村所長)

劣化してしまうとガスボンベを差し込んだ時にガス漏れが起きる可能性があるので、必ず新しいカセットコンロに変えよう。

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会では、カセットコンロの使用期限の目安を約10年、カセットボンベは約7年以内の使い切りを推奨している。

ガスボンベは底に製造年月日が書いてあるのですぐ確認できる。

在宅避難生活訓練のすすめ

「ほとんどの場合、避難所の受け入れ体制は地域人口の10%未満です。そのため安全が確認できたら、災害時であっても、原則自宅で暮らさなければなりません」(防災システム研究所・山村所長)

もちろん災害によって自宅が浸水したり壊れたりすれば、避難所に避難することとなる。しかし、災害が起きた場合も自宅が安全であれば、原則は自宅で暮らさなければならない。

そこでおすすめなのが、「在宅避難」を想定して実際に暮らしてみること。

休みの2日間、電気・ガス・水道・電話を止めて暮らす。

自宅にある食べ物だけで過ごしてみる。

そういった体験をすることで、災害時に本当に必要なものは何かがわかってくるだろう。

ここからは実際に編集部が、在宅避難訓練に挑戦!

編集部が実際に在宅避難訓練をやってみた

災害が発生し、電気・水道・ガスが止まったと想定して、1日暮らしてみた。体験した感想をレポートする。

用意した防災グッズ

- ランタン

- ガスコンロ

- ガスボンベ

- 鍋

- カップ麺

- 野菜スープ

- 完全栄養食のパン

- 水(2Lペットボトル)

- 簡易トイレ

- ドライシャンプー

昼間の暑さがきつい

エアコンが使えない部屋はとても暑く、携帯用の扇風機を用意すればよかったと後悔した。

たまたま部屋にあったボディーシートで体を拭いて窓の風にあたることで暑さをしのいだ。

夜はランタンの明かりがないと真っ暗

夜になってくると部屋が真っ暗になる。

普段であれば外の明かりがあるが、停電時は外の明かりも消えてしまうため何も見えなくなってしまう。

食事は特に問題なし

カセットコンロを使ってお湯を沸かすこと以外は普段と変わらぬ食事ができた。

昼はカップ麺食べ、夜は完全栄養食のパンと野菜スープでお腹を満した。

簡易トイレは使用後の処理方法に注意

今回用意した簡易トイレはトイレにビニール袋をセットして使うタイプ。

普段と同じ場所で用を足せるので違和感なく使用できた。

凝固剤を使って排泄物をゼリー状にするため、袋から漏れたりする心配も少ない。

使用後の後片付けも袋を縛って捨てるだけで手軽だった。

簡易トイレを用意するときに気を付けてほしいのが、使用後の処分方法だ。

自治体によって処分方法が異なっていたり、使った後にトイレに流さなければいけないタイプの簡易トイレもあるため事前によく確認しておこう。

ドライシャンプーの使い心地は「シーブリーズ」に似ている

水道が止まるともちろんシャワーを浴びることができない。

飲料水はあるが、シャワーに使ってしまうと飲む分の水がなくなってしまうため、今回はドライシャンプーを使った。

使い方は簡単。ドライシャンプーを手に取り、頭皮、髪になじむようしっかり揉みこんだ後、乾いたタオルで拭くだけだ。

使用した感覚は「シーブリーズ」を使った感じに似ていて、頭皮や髪がさっぱりする。

一人暮らしの防災対策のまとめ

一人暮らしの防災対策は安全な部屋探しから始まる。

安全な部屋は築年数とハザードマップを参考に探そう。自分だけで探すのが難しい場合は部屋探しのプロに相談しよう。

大規模災害発生時はライフラインが断絶することが予想される。自力で1週間は生き残れるように防災備蓄を用意しよう。一通り防災対策ができた後は、試しに在宅避難訓練をすればより安心だ。

防災システム研究所 山村武彦所長 プロフィール

東京都出身。1964年、新潟地震でのボランティア活動を契機に、防災・危機管理のシンクタンク「防災システム研究所」を設立。以来50年以上にわたり、世界中で発生する災害の現地調査を実施。報道番組での解説や日本各地での講演、執筆活動などを通じ、防災意識の啓発に取り組む。また、多くの企業や自治体のアドバイザーを歴任し、BCP(事業継続計画)マニュアルや防災、危機管理マニュアルの策定など、災害に強い企業、社会、街づくりに携わる。実践的防災・危機管理の第一人者。座右の銘は「真実と教訓は、現場にあり」。

著書に「台風防災の新常識 災害激甚化時代を生き抜く防災虎の巻」(戎光祥出版)、「感染症×大規模災害 実践的 分散避難と避難所運営」(ぎょうせい)、「災害に強いまちづくりは互近助(ごきんじょ)の力 ~隣人と仲良くする勇気~」(ぎょうせい)など多数。

文・写真=編集部

※この記事は2021年10月22日時点の情報をもとに制作しております

※災害時は状況に応じて各自治体の指示に従ってください

非常時に持ち出す「防災リュック」の備え方を紹介した記事はこちら