部屋全体がスッキリ!心地よい空間を作る家具の配置&整理テクニック

心地よく使いやすい部屋を作る鍵は、家具の配置や整理方法にアリ!

きちんと片付いているのに、なんだか雑然としている、落ち着かない、くつろげない部屋は、もしかすると、家具の配置や整理方法に問題があるのかも!?

じつは、家具の配置や整理方法が自分のライフスタイルと合っていないと、落ち着かず、使いにくいという部屋になってしまうのだ。

そこで今回は、収納のプロが、家具の配置や整理方法のポイントを伝授!部屋を心地よく使いやすい空間に変えていこう。

このページの目次

まずは、家具の配置の基本を押さえておこう!

これまで、何となく家具の配置を決めていた人が多いと思うが、じつは、家具の配置を決めるときのセオリーがあるのだ。

それは、「最初に最も大きな家具の位置を決める」こと。

特に、衣・食・住が1つの部屋にまとまるワンルームや1Kの間取りは、これを意識することが、限られたスペースを上手に生かした、居心地のよい空間を作るポイントとなるのだ。

まずは、次の2つを決めることからスタートしよう!

①.ベッドを持つか持たないか。持つ場合はどこに置くか

一人暮らしが持つ最も大きい家具はベッド。なので、ベッドを使うのであれば、最初にベッドの位置を決めよう(ソファベッドの場合も同様)。

布団の場合は、畳んで片付けられるものだが、敷いたときは大きな面積を取るので、どこに敷くかを意識しておこう。ベッドの位置が決まれば、自ずと他の家具の配置も決まってくる。

※ロフトが寝室の場合は気にしなくてよい。

②.テレビを持つか持たないか。持つ場合はとこに置くか

テレビを持つ場合は、「テレビをみながら食事をしたい」のか「寝ながらテレビをみたい」のか、また、アンテナの位置がどこにあるのかによって、必然的にレイアウトが決まってくる。

※テレビを持たない場合は気にしなくてよい。

上記に当てはまらない(例えば、ロフトが寝室でテレビも持たない)という人も多いと思うが、基本的な考え方として覚えておこう。

ベッドの配置で部屋がどう変わるか見てみよう!

「ベットの位置を最初に決める」といっても、その置き方はいろいろ。そして、置き方によって、部屋がどう見えるか、どう使えるかが変わってくる。

ここでは、代表的な3つのパターンをご紹介。

どんな配置が暮らしやすいかは人それぞれ。3つのパターンを参考に自分にベストな配置を考えてみよう。

①.ベッドを窓際に置く

窓には出にくいが、残ったスペースが広く、他の家具のレイアウトもしやすい。ワンルームで、できるだけ部屋を広く使いたい場合はこの置き方がベター。

なお、ベランダへの出入りが多い場合は、ベッドを窓や壁から少し離して置くなど、置き方を工夫しよう。

②.部屋の壁に沿ってベッドを置く

ベランダへの出入りが楽。ベッドの圧迫感が軽減されるうえに奥行きが強調されるので、広く解放的に感じられる。ソファーなど大きな家具を置かなければ、暮らしやすいレイアウト。

③.部屋の中央または手前にベッドを置く

部屋の中央にベッドを置く

ベランダへの出入りもしやすく、手前と奥のスペースの使い分けができる。

間取りや部屋の広さも関係してくるので、すべてのワンルームでできるわけではないが、空間を使い分けたい人にはメリットのある配置だ。

部屋の手前にベッドを置く

①の逆パターンで、窓際のスペースが広く確保される。

窓際が居室エリアとなるので、明るい場所でくつろぎたい人や、ベランダでプチガーデニングをしたい人など、趣味やライフスタイルによってはメリットの大きい配置だ。

ここからは、その他の家具を配置するポイント、そして、実際に家具を配置する前に、必ずやっておきたいことをご紹介!

その他の家具の配置を決めていこう

ベッドとテレビの場所が決まったら、次はチェストや本棚など、それ以外の家具全体の配置を考えていこう。

ここでは、広くスッキリと見せる置きかたのポイントをご紹介。

①.家具は高さを揃えよう

背の高い家具と低い家具が並ぶと、凸凹するためまとまりがなく感じる。部屋が広くない時は特に、背の高い家具を置くと圧迫感も出るので気をつけよう。

②.視界の正面に背の高い家具は置かない

入口に立って部屋を見たとき、視界の中心(つまり正面)に高い家具があると圧迫感を感じてしまう。背の高い家具は部屋の手前の、なるべく視界に入りにくい場所に置こう。

③.カーテンやベッドカバーはすてきなものを選ぼう!

配置を決めるときに一緒に考えたいのが、カーテンやベッドカバーなど、目に入りやすい面の大きな布物。カーテンやベッドカバーの色柄次第で、狭く雑多な雰囲気になってしまうこともあるのだ。

「何でもいいや」ではなく、しっかりこだわって、「コレ!」と思うすてきなものを選ぼう。

必ず配置のシミュレーションをしよう!

家具の配置のセオリーやポイントがつかめたら、実際に配置する前に、部屋のサイズや家具のサイズを測って、シミュレーションをしよう。

シミュレーションをすれば、「入ると思ったのに入らないっ!」と、重い家具を2度3度と動かす事態も避けられるし、足りないものや買い替えたほうがよい家具、空きスペースなど、部屋全体が見えてくる。

「多分、ダイジョウブ!」と甘く見ずに、必ずシミュレーションをしよう。

ここからは、収納力アップと、スッキリ使いやすい収納&整理術をご紹介!

空きスペースを上手く活用して収納力アップ!

ワンルームといえば、忘れていけないのが「収納足りない問題」!心地よく使いやすい家具の配置にするなら、ついでに部屋の収納力アップもやってしまおう。

ワンルームの収納力アップの基本は「ちょっとした空間を上手に活用」すること、そして「あえて空間を作る」という方法でも収納力が上げられるのだ。ここでは、そのテクニックをご紹介!

①.ベッドは足の高いものを使って、ベッド下を収納スペースに

まずは「ちょっとした空間を活用して収納力をアップ」する方法から。

一人暮らしだと、ローベッドやマットレス直置きの人も多いが、できれば、ある程度足の長さのあるベッドを使いたい。そうすれば、ベッド下の空間を、収納スペースとして活用できる。

なお、ベッド下スペースをほこりや湿気が溜まりやすいので、掃除のしやすいプラスチックケースがおすすめ。

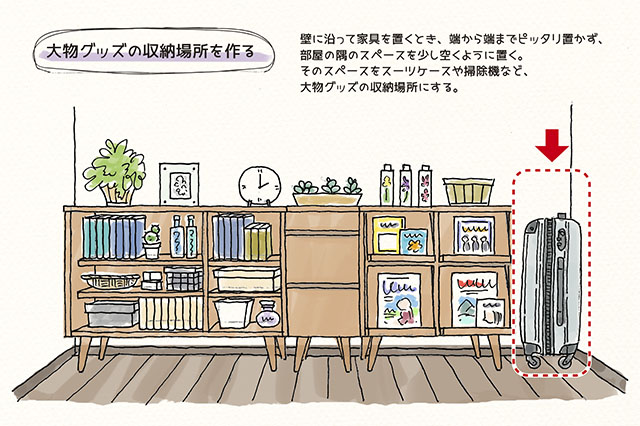

②.部屋の隅にスペースを空けて、大物グッズの収納場所に!

次は「あえて空間を作って収納力をアップ」する方法。

狭く、収納の少ないワンルームで意外と困るのが、スーツケースや掃除機などの大物グッズ収納場所。

そこで、壁に沿って家具を置くときに、端から端までピッタリ置かず、部屋の隅のスペースをちょっと空けよう。その空いたスペースが、大物グッズの収納場所として使えるのだ。部屋の隅なのであまり目立たずに置けるのも◎。

本や小物類の収納の仕方次第で部屋の使いやすさや印象が変わる!

家具の配置が全部決まったら、いよいよ物を収納していこう。

この物の収納方法や整理の仕方次第で、部屋がスッキリ広く見え、そして使いやすさもアップできるのだ。

①.本棚は並べ方にルールを設けよう

さまざまな色やサイズの書籍が並ぶ本棚は、雑多な雰囲気になりやすいところ。おしゃれでスッキリとした雰囲気になる、収納方法をご紹介!

本はパツパツに入れない

パツパツに本が入っていると圧迫感が出てしまう。適度に「空きスペース」を作って小物などをディスプレイすれば、圧迫感が軽減される。

なお、冊数の少ない棚や、意図的にスペースを開けたい場合はブックエンドを使おう。

種類分けをする

大型の本、単行本、文庫本など、種類やサイズに分けて収納しよう。

高さを揃える

高さが不揃いだと落ち着きがなく、雑多なイメージになる。本の高さはなるべく揃えよう。

本のカバーをはずす

色が多いとゴチャゴチャした雰囲気になるので、色数の多いカバーは思い切って外してしまうのも手。

②.よく使うものは1ヶ所にまとめよう

ハサミやペンなどのよく使うものは、なるべく1ヶ所にまとめて置こう。

細々したものが多いので、カゴなどに入れて収納し、取り出しやすいようにするのがポイント。なお、カゴの中の小物は、なるべく立てて収納すると探しやすい。

また、スマホや手帳などいつも持ち歩くものも、カゴなどに入れて決まった置き場所を作ろう。まとめておけば、翌朝の忙しい時間帯に「どこに置いたっけ?」と、あわてて探さなくて済む。

★部屋の収納をバッグの収納に応用!

この「カゴに入れて立てて収納」は、じつは鞄の収納にも応用できるのだ。最近人気のクタッとした大振りの鞄は、軽いうえにたくさん物が入るのでとても便利。でも、中身がゴチャゴチャになって物が迷子になることも……。

「カゴに入れて立てて収納」のテクニックをそのまま鞄に応用すれば、物が探しやすく、ゴチャゴチャになることや迷子が防げるのだ! ぜひ試してみて。

教えてくれたのは?

大橋わかさん(株式会社おうちデトックス)

株式会社おうちデトックス代表。整理収納アドバイザー、インテリアコーディネーター。延べ420軒以上、1000回以上の整理収納サービスの実績がある。現在は、インテリアの要望も多いことから、「整理収納から始めるインテリア」をご提案。個人宅の整理収納のほか、企業向けのセミナーも行っている。趣味は、知らない街歩き、旅行、カフェで妄想、雑貨・インテリアSHOPめぐり

文・イラスト=プー・新井

写真協力=株式会社おうちデトックス、奥村暢欣

東京の人気駅から賃貸物件を探す

東京駅 三軒茶屋駅 代々木上原駅 恵比寿駅 中目黒駅 大井町駅 高円寺駅 荻窪駅 武蔵小山駅 吉祥寺駅

東京の人気沿線から賃貸物件を探す

西武新宿線 中央線 丸ノ内線 東西線 副都心線 有楽町線 都営大江戸線 東武東上線 東急池上線 半蔵門線