1LDKのレイアウトのコツは? 一人暮らしと二人暮らしのプロ直伝レイアウトも紹介

一人暮らしにも二人暮らしにも対応できる1LDK。居室が広く、お部屋の使い分けやレイアウトを工夫することで、より快適な空間をつくり出せる。

そこで今回は、インテリアトータルプロデューサーのMAKOさんに1LDKのレイアウト術を教えてもらった。レイアウトを考える際の基礎知識や手順のほか、MAKOさんおすすめのレイアウトの例も紹介。ぜひ部屋づくりの参考にしてほしい。

このページの目次

1LDKのレイアウトは「居室の配置」に左右される

1LDKは1つの居室とリビング・ダイニング・キッチン(LDK)が分かれた間取り。不動産広告の内容が正しいか審査・調査している「不動産公正取引協議会連合会」によって、LDKの広さは8畳以上と定められている。テレワークの普及によって自宅に広さを求める人が増え、以前よりも競争率が高くなっている。

1LDKは物件によって間取りが異なるが、居室の配置によって2つに大別できる。それぞれ特徴が異なるので、レイアウトを考える前に把握しておきたい。

居室が続いているタイプ

居室とLDKが並んでいるタイプ。引き戸やドアなどの仕切りを開ければ一つのスペースとして使える。奥行きが深いため、開放感があるのが魅力。

スペースを拡大できるので、生活動線を確保しやすく、模様替えを変更しやすいのも利点だ。ただ、居室とLDKをつなげる引き戸やドア側には家具を配置しにくいため、部屋の片側にスペースが偏りやすい。家具・家電・インテリアの距離を保ったり、仕切りを用いたりして、各スペースを分ける工夫が必要。

廊下や設備によってLDKと居室が分かれているタイプ

居室とLDKが廊下や水回りの設備などを挟んで独立しているタイプ。スペースを明確に分けられるので、最も生活にメリハリをつけやすい。二人暮らしで生活リズムが異なる場合でも、ストレスを感じにくいのも長所だ。

ただ、レイアウトのしやすさは物件によってまちまち。居室の広さや形、窓の配置や居室とLDKに備わる収納の大きさなどによっては異なる。

1LDKの部屋をレイアウトする際の手順

レイアウトを考えると言っても、その手順が分からない人も多いだろう。そこで、MAKOさん流「レイアウトの手順」を紹介する。3ステップに沿って理想のお部屋づくりにチャレンジしよう。

ステップ1:部屋のテーマを決める

レイアウトを考える際は、部屋のテーマを決めることが重要。まずは「どんな部屋でどんな暮らしをしたいか」という理想から逆算しよう。

テーマが定まったら、ナチュラルやモダン、北欧やモノトーンなど部屋全体のテイストを具体化。InstagramやYouTubeなどで検索し、好みのテイストを保存しておくと効率的だろう。

デザインのテイストとレイアウトは厳密に言うと異なるが、テーマ決めはレイアウトを考えることと密接な関係がある。デザインのテイストによって、部屋に置く家具・家電・インテリアが異なってくるからだ。

事前に部屋のテーマを明確にすることで、統一感を保ちやすくなります。二人暮らしの場合は、お互いの「理想のリビングでの過ごし方」を共有するところから始めましょう。

ステップ2:必要な物をリスト化する

部屋のテーマが決まったら、理想の部屋を実現するために必要な物をリスト化する。家具・家電・インテリアは、部屋のテーマに合ったデザインを考慮しつつ、ライフスタイルに合うものを選ぼう。

不要な物を洗い出すことも大切だ。手持ちの家具を活用できないか、今使っている家具で不要なものがないかも確かめよう。

また、収納付きのベッドや作業スペースにもなるダイニングテーブルなど、多用途で使える兼用家具を取り入れることも検討したい。

二人暮らしで家具やインテリアの好みが分かれた場合、ダイニングや寝室などで担当分けするのがおすすめ。 折衷案を選ぶと、お互いに納得できない部屋で過ごすことになるので要注意です。

ステップ3:家具・家電・インテリアの配置を考える

必要な物をリスト化できたら、テーマに基づいて家具・家電・インテリアの配置を考えていく。部屋の寸法を測り、適切な置き場所を決めよう。

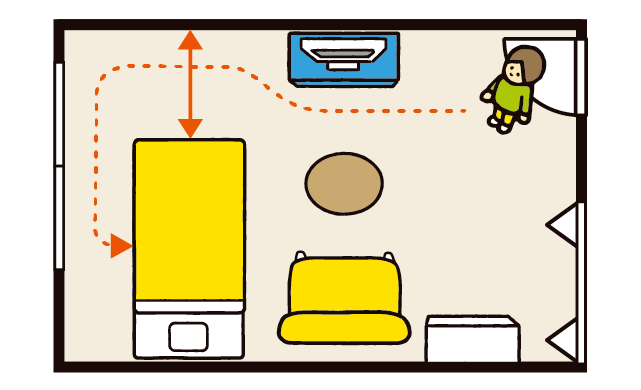

レイアウトは、置き場所だけでなく、生活動線を意識することも重要。ムダな動きを減らすためには、実際に身体を動かしながら配置を検討すると良い。

間取り図のように俯瞰で思い浮かべがちだが、入口や普段過ごす場所からの視界を想像することもポイント。そうすることで実際に家具・家電・インテリアを並べた時とのギャップを減らすこともできる。

家具やインテリアのレイアウトには、家具店が提供する無料相談や3Dシミュレーターを利用すると便利です。

1LDKのレイアウト術

ここからは覚えておきたいレイアウト術を解説。ライフスタイルによって最適なレイアウトは異なるため、今回は幅広く使えるMAKOさん式メソッドを4つ紹介していく。

1.家具の高さや色に統一感を持たせる

空間を整えることで、部屋をすっきり広く見せられる。重要なのは家具の高さや奥行きを統一すること。凹凸があるとゴチャついた印象となるので注意が必要。また、背が低い家具で揃えることで、圧迫感を緩和し、開放的に見せることが可能だ。

使う色は5色程度に抑えたい。家具や雑貨を近い色にすれば、空間にまとまりが生まれる。

カーテンは部屋の壁の色と、ラグは床材と似ている色を選ぶと馴染んで広く見えやすいです。白やベージュなどの膨張色を選ぶのも◎。

2.空間の流れを意識する

空間の流れを意識し、部屋と家具のラインを合わせることが重要。たとえば、テーブルや椅子の脚はまっすぐなものを選ぶと「縦のライン」が揃って、部屋全体が整って見える。

適切な家具・家電・インテリアの配置はライフスタイルによって異なるが、基本的には壁付けが基本。中央にスペースを広くとることができ、生活動線も確保しやすいからだ。

また、玄関から奥に進むに伴って家具が低くなるように配置すれば、部屋の広さを演出できる。

大きい家具は入口から死角となる場所(ドア側)に置くと、圧迫感を軽減できます。

3.抜け感をつくる

部屋を広く見せたいなら「抜け感」を家具やインテリアでつくることオススメする。配置する家具の数は「部屋面積の1/3」として、床がきちんと見えるようにすること。

さらに、ソファやチェアなどは脚が細いものを選ぶことで、見える床面積が増え、広さを感じやすくなる。

透け感のある素材も積極的に取り入れたい。たとえば、レースカーテンやガラステーブルなどは圧迫感を軽減してくれる。ツールやオープンシェルフなど、背もたれや背板がない家具を用いるのも同様の効果を得られる。

姿見など大きな鏡を設置し、部屋を映り込ませることで奥行きが生まれます。

4.空間に遊びと変化を加える

より自分らしい空間づくりを目指すなら、家具やインテリアのテイストにもこだわりたい。たとえば、同系色でもウッドやファブリック(布)、メタルなど異素材を組み合わせることで、空間に表情を持たせられる。

インテリアで個性を出したい場合、クッションやフラワーベース(花器)、ブランケットやラグ、ポスターなどが取り入れやすいアイテムです。

また最近では、おしゃれなポータブルライトが各社から出ています。

プロ直伝!一人暮らしと二人暮らしのおすすめ1LDKレイアウト

ここからは、1LDKのレイアウトを2つ紹介。MAKOさんに一人暮らしと二人暮らしのおすすめレイアウトを教えてもらった。

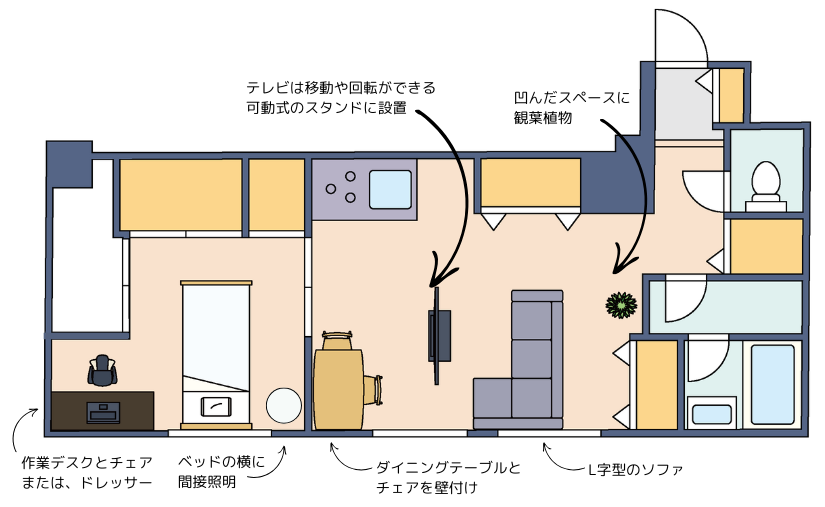

1LDK×一人暮らし:リビングと寝室を分け、生活リズムを整える

LDK部分を「くつろぐためのリビング」と「食事をするためのダイニング」にしっかり分けたい場合、スタンドテレビを用いることでスペースを区切れる。ダイニングチェアを背もたれのないスツールにすると、さらに部屋がすっきり見える。

また、ダイニングテーブルを使わず、ダイニングテーブルとソファを組み合わせたソファダイニングを使って、ダイニングスペースとリビングスペースを一体型にするのもよい。

さらに、押入れの横にある凹んだスペースには観葉植物を。空間に余裕がある1LDKだからこそ、ちょっとしたアイテムを盛り込み、個性を表現していこう。

この間取りの場合、寝室でベッドを壁付けすると一方にデッドスペースが生まれるため、中央に配置。左右のスペースには間接照明や、PCデスクまたはドレッサーを置くことで、機能を分け心地よい雰囲気を両立できる。

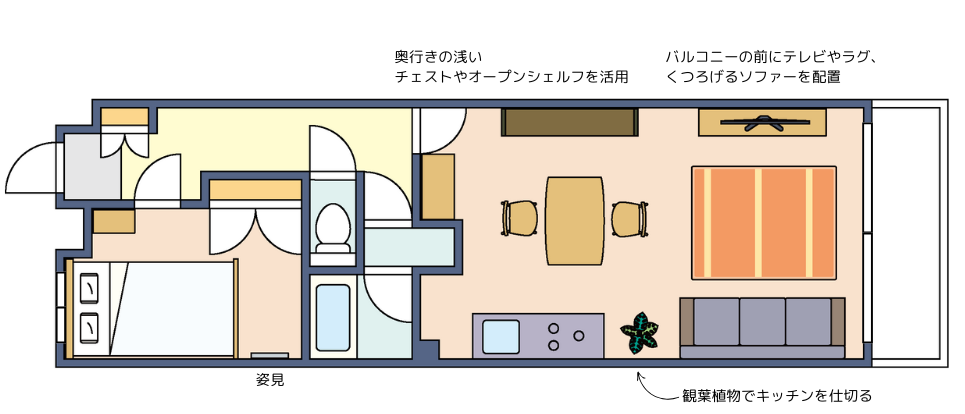

1LDK×二人暮らし:パーソナルスペースを確保しつつ、共有スペースも充実

LDKはキッチンの近くをダイニングスペース、窓の前をリビングスペースにした王道の構成。ソファとテレビを平行に置いて、二人でゆっくりくつろげる空間を確保している。

また、ソファとキッチンの間に観葉植物を置くことで、自然なゾーニングを実現。グリーンにはリラックス効果があり、落ち着いた雰囲気も演出できる。

居室は寝室として活用。ここでポイントとなるのは姿見だ。クローゼットから選んだ衣服のコーディネートをその場で確認できるだけでなく、部屋の写り込みによって奥行きを強調できる。

独立洗面台がないお部屋の場合、寝室の姿見をコンパクトなミラー付きドレッサーにするのもおすすめです。

二人暮らしでLDK部分が狭く感じる場合の、レイアウトの対処法

二人暮らしでLDKの部分が狭く感じる場合、二人での食事の頻度に合わせて以下のヒントを活用してほしい。

二人で食事することが多いなら、ソファダイニングがおすすめ

低めのダイニングテーブルとソファを組み合わせたソファダイニングなら、食事とリビングの空間を兼用可能。また、食後もソファでゆっくりくつろげる。

二人がけのソファと椅子1~2脚の組み合わせなら、並んで座ることも、別々に座ることができることもメリットだ。

外食派なら、個々の椅子とサイドテーブルを使うのもアリ

あまり二人で食事をとらない、外食が多いという場合は「ラウンジスタイル」もおすすめ。一人がけのソファやチェアをサイドテーブルと合わせれば、小さなダイニングスペースがつくれる。

サイドテーブルは食事には不向きだが、お茶を飲んだり、読書して過ごしたりするには十分。簡単に移動できるのでレイアウトの選択肢も広がる。ダイニングテーブルを無理に置く必要はないのだ。

また、自分専用の椅子が持てることも利点。1LDKでは自分の部屋を持てないことが多いが、お気に入りのチェアやソファを置くと自分のスペースを確保できる。

1LDKのレイアウトに関するよくある質問

最後に、レイアウトに関するよくある4つの質問に回答する。

Q1.レイアウトを考えるときの生活動線はどうやって意識すれば良い?

室内で余裕を持って通れる幅は「一人なら最低60cm、二人なら90~120cm」と言われている。動線は直線的で行き来しやすく、必要な物がまとまって取りやすい配置とすることが理想だ。

特に、料理や掃除、洗濯といった家事動線には注意が必要。それぞれの家事の道具やスペースは可能な限りまとめて、ムダなく動ける動線を確保できると日常生活でストレスを感じにくい。

Q2.空間を広く見せるには、どうしたら良い?

前述した通り、ロータイプの家具を使うのが有効だ。

また、視線を集める「フォーカルポイント」を入口の対角線上に作るのも一案だ。ドアを開けて真っ先に目に入る位置に、ポスターや雑貨などお気に入りの物を置くと良い。ドアの真正面だと圧迫感を与えてしまうので、位置を少しずらすのがベター。

Q3.収納が少ない場合、どうカバーすべき?

チェスト(引き出しの付いた収納やタンス)やシェルフ(棚)を配置するのが無難だが、部屋が狭い場合は「高さ」を活用する。つまり、壁を収納として有効活用するのがおすすめだ。

バッグやコート、洋服など使う頻度が高いものは、壁に立てかけるタイプのハンガーラックやフックに掛けるのが便利。壁を傷つけにくい原状回復可能なフックもある。

Q4.適切な家具のサイズは?

ベッドでゆったり眠るには1人あたりの幅80cmは確保したいところ。一人暮らしならシングルやセミダブルベッドで十分だが、二人暮らしならベッドはダブル以上、あるいはシングル2台が理想だ。

ただし、大きなベッドを置くと、1LDKでも生活動線を悪くする恐れがある。扉を開け閉めした際に寝具にぶつからないかなど、必ず確認しよう。

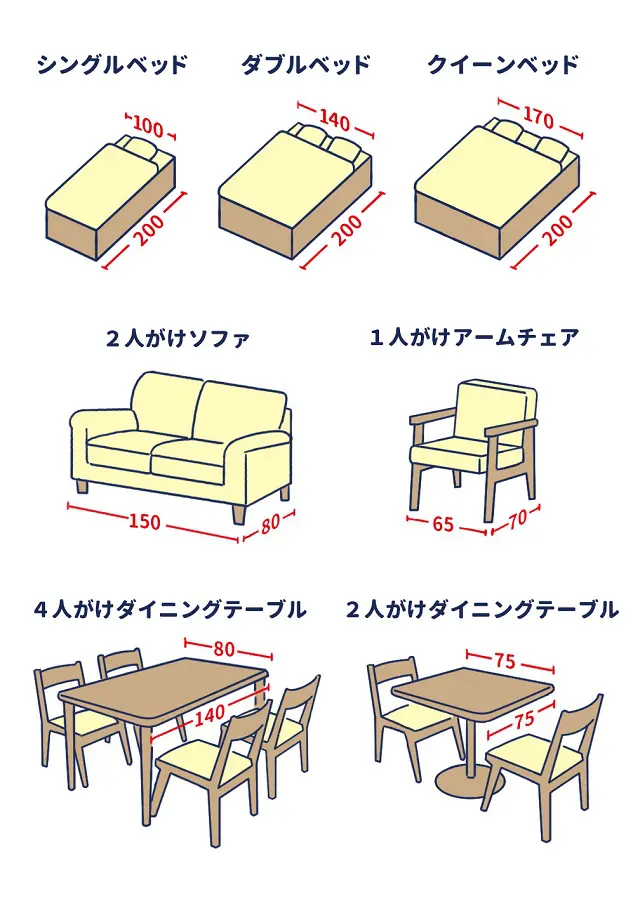

メーカーなどによってサイズは異なるが、大きい家具のだいたいの目安となるサイズを以下にまとめた。ぜひ、レイアウトに活用してほしい。

レイアウトには、ライフスタイルの分析が重要

1LDKのレイアウトは、一人暮らしでも二人暮らしでも、ライフスタイルを分析することが重要。どんな暮らしがしたいか、そのために何が必要か、というところから必要な家具やレイアウトを検討していこう。

とは言っても、レイアウトについて難しく考えすぎないこと。いきなり理想を叶える必要はない。徐々にブラッシュアップしていき、理想の部屋づくりを重ねるのも楽しい。試行錯誤しながら、快適に過ごせるレイアウトを見つけてほしい。

1LDKのレイアウト事例を見たい方はこちら

監修、取材協力=MAKO(株式会社Laugh style)

文=綱島剛(DOCUMENT)