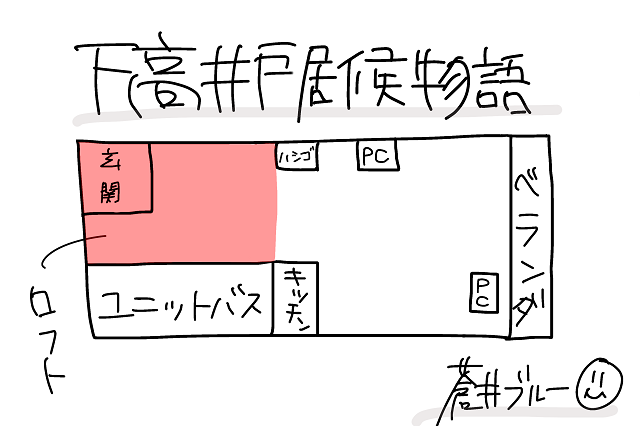

【おもいでの部屋】下高井戸居候物語|蒼井ブルー

きっと、だれにでもある思い出の部屋

住んだ部屋には人それぞれ、そして様々な思い出がある。そんな部屋の思い出を覗いてみたくはないだろうか?

忘れられないあの部屋で起こったこと、あの部屋で過ごした大切な時間、「おもいでの部屋」についてリレー形式で綴ってもらうこのコラム。

第6回は、文筆家・写真家の蒼井ブルーさん(@blue_aoi)のエピソードをお届け。

友人を頼って上京する

大阪生まれ大阪育ちのぼくが仕事を辞めて上京したのはある年の2月のことでした。わずかばかりの貯金と失業保険、そして東京で働いていた同郷の友人を頼ってです。

落ち着くまでしばらくのあいだ居候させてほしい。そんな厚かましさ満点のお願いを快諾してくれた友人。何部屋もあるような豪邸ならまだしもワンルームに他人が転がりこんで来る。いくら友人とはいえ、もしもぼくが受け入れる側なら「いつまで?」くらいは言ったと思います。

いまのぼくがあるのはとくにお世話になった何人かの人物のおかげなのですが、この友人もそのうちのひとりです。

プロのカメラマンになりたい

上京まえのぼくは何年にもわたって追いかけていたある夢が破れ、抜け殻も同然の精神状態でした。仕事はしていましたし一見普通の生活。けれどなにをしていても虚しかった。

次のなにかが必要だとわかっていました。真剣に情熱を傾けられるようななにかが。焦れるような日々でした。どんどん自信を失っていった。そもそも持っていたのかもわからないですが。

友人の力をおおいに借りつつも東京へわざわざやって来たのはプロのカメラマンになるためでした。夢が破れたあと思いつきも含めていろいろなことをはじめたのですが、カメラだけは地道につづいていて。

しかしこれを仕事にしたいとまで思うようになれたのは人を撮りはじめたことがとても大きかった。ポートレートです。とはいえプロでもない人間がモデルを撮らせてもらえるわけもなく、はじめはしりあいを中心に声をかけ、そこから輪を広げていきました。撮る側は無料で経験を積める。撮られる側は無料で美しく撮ってもらえる。みんなが幸せになるいい関係です。

こうしてぼくは技術を高めながら、また感謝をされるたびにモチベーションを高めながら、少しずつ「次のなにか」の輪郭を濃くしていったのです。いま思えば大阪にとどまっていてもプロへの道は十分にあったはず。それでも上京にこだわったのは「チャレンジする」というわかりやすい構図がほしかったからでしょう。その過程でもう一度自分を奮い立たせたかった。

最高の立地、下高井戸

友人は杉並区と世田谷区の区境にある下高井戸という街で暮らしていました。最寄りの京王線下高井戸駅は、新宿へは10分、渋谷へは15分、吉祥寺や下北沢へもすぐに行けるという最高の立地。

駅前には商店街や24時間営業のスーパーがあり飲食店も多数。一人暮らしでも食事に困ることはありません(とはいえお金がないぼくは5食250円ほどの冷凍うどんをレンチンしたものにめんつゆをかけ、そこに納豆をのせて、というメニューを来る日も来る日も食べていました。いまでも定期的に食べたくなる、ある意味もっとも思い入れのあるごはんかもしれません)。

下高井戸は学生も多く暮らしている街で夜の駅周辺はいくらかにぎやか。しかしそこは人気のエリア、数分も行けば閑静な住宅街が広がります。芸能人を見かけることも少なくなく、そのたびに「東京だ」などと浮かれたりしました。

友人宅は外観がモダンでつくりもしっかりしているワンルームマンションでした。最高の立地といい、いま思えば友人は少し無理をしてでも住まいにこだわるタイプだったのでしょう。

家賃の高い東京。上京した若者の一人暮らし=築何十年の壁が薄い木造アパート、のような想像を勝手にしていたぼくは「いいところだ」とうれしくなったのを覚えています。いえ、居候の分際でなにが「いいところだ」なのでしょう。雨風をしのげればそれで十分。慎まなければなりません。

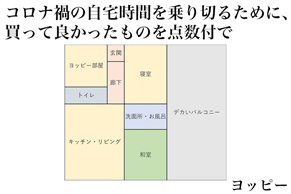

ユニットバスに単身サイズのキッチン。居間は5畳ほどだったでしょうか。大人ふたりが暮らすとなると窮屈さは否めませんが、寝室代わりとなるロフトがあるため天井が高く意外に開放感があります。あえて言おう、いいところだ。

いまもぼくを支える思い出たち

業界の人脈も名刺代わりとなるような経歴もほとんどないまま上京したカメラマン志望の道のりは当然厳しいものでした。自らの意志でここにいるというのに「こんなことをやっていてなにになるんだろう」などと弱気になる日も少なくはなかった。そんななかで友人の存在は精神的な支えとしても助けになってくれました。

朝、出勤の支度を終えてからコーヒーを飲むのが友人のルーティンです。インスタントは口にしません。こだわりのコーヒーメーカー(単身サイズのキッチンにおいて異様に場所を取っている)でゆっくりといれられたコーヒー。豆はスターバックスでした。もしかすると友人は「丁寧な暮らし」のはしりだったのかもしれません。

当初は「そんなことより少しでも寝ていたい」ぼくだったのですが、この朝活を次第にともにするようになっていきます。発見でした。コーヒーメーカーでいれるコーヒーは味だけでなく、その時間ごと楽しむものだったのです。

しかし難点として、いれ終えるたびにいくつかのパーツを取り外し、洗って清潔に保っておく必要があります。せっかく買ったコーヒーメーカーを使わなくなってしまう理由の大半はその面倒さかと。気がつくと友人宅の洗い物担当に就任していました。居候の身です、喜んで。

友人は外食が多く、帰宅はぼくが早いことのほうが多かった。当時が人生でもっとも「おかえり」を言った時期だったかもしれません。

部屋ではたいていふたりともパソコンに向かって過ごします。ぼくは主に撮影データの現像レタッチを、友人はネットや映画を観るなどして。

あるとき友人がぼくのお気に入りの高価なヘッドフォンを指して「ちょうだい」と言ってきました。真顔。笑みひとつこぼさない。以来、奪われたままのぼくのお気に入りの高価なヘッドフォン。しかしあれはぼくへの気遣いだったのでしょう。ヘッドフォンをしてモニターに向かう友人の背中をよく覚えています。毎夜、静かな環境で作業に没頭させてもらった。

猫背で作業をするぼく。部屋の省スペース化のためデスクはなくPC本体の上に無理やりモニターを置いている。キーボードの台にしているのはカメラ用の防湿庫。髪が無駄に長い。新宿ではよく「ホストになりませんか」と勧誘された。写真は友人が撮影。当時を物語るいい写真。友人のほうこそカメラマンに向いていたのではないか。

就寝の際は友人がロフトを、ぼくが床を担当しました。居候の身です、喜んで。部屋が狭くなってしまうため寝具を持って来なかったぼくは部屋着の上からアウターを着こみ、外にいても寒くないくらいの格好で転がって眠ります。

消灯してから眠りに落ちるまでのあいだロフトと床でよく話をしました。ぼくの日々のできごとを聞いてもらうかたちが多かったでしょうか。どちらかが返事をしなくなったらおやすみのサイン。

東京の暮らしにも少しは慣れたころ彼女ができました。しかし友人にはしばらくのあいだ黙っていました。居候の身でありながら恋愛をすることが申し訳なく思えたからです。ある夜にようやく打ち明けたとき、「好かれてるならいいんじゃない」とだけ返してきた。ロフトから降ってきたその言葉をぼくはいまでも大事にしています。

友人宅を出る

お世話になった下高井戸の友人宅を出る何日かまえの夜、友人とふたり、珍しく部屋でお酒を飲みました。昔話などしながら。

「おかんの手紙、読む?」と唐突に友人が言います。

まだふたりとも地元にいたころ、よく友人の実家へ遊びに行っていました。とくにお母さんにはよくしていただいた。バリバリと仕事をしているきれいな人で、笑うと友人にそっくりでした。お母さんが亡くなったときはお葬式にも参列しました。あのようなチャーミングな遺影は見たことがない。とってもすてきな人でした。

病床で書かれた直筆の手紙。一生分かと思えるくらいに泣いた。大切な手紙は床に転がりあおむけで読むのがいい。そこに涙を落としてしまわないよう。

現在、友人はばかみたいに出世をして当時よりもずっといい部屋で暮らしています。泊まりに行ったこともある。明るくて、清潔で、なにもかもが広々としているすてきなところ。ここだけでも快適に暮らせるであろうサイズの寝室もあり、もうロフトへ上ることもない。ぼくたちにも時間が流れていました。

たとえどれだけいい街も、どれだけいい部屋も、そこに人が暮らしていなければ物語は生まれません。下高井戸のあの部屋を、そこで励まされた日々を、ぼくが忘れることはないでしょう。