引越し後はマイナンバーカードの住所変更を!通知カードの扱いや転居手続きの注意点も解説

このページの目次

引越しをしたらマイナンバーカードの手続きも必要?何をすればいい?

引越しをして住所が変わると、運転免許証などさまざまな住所変更をしなければならないが、マイナンバーカードも手続きが必要だ。ここでは、引越しに際して必要になるマイナンバーカード・マイナンバー通知カードの住所変更手続きについて解説する。引越しを予定している人はぜひチェックを!

引越しをしたら2週間以内にマイナンバーカードの手続きが必要

マイナンバーは個人情報を管理するためのものなので、記載されている事項は常に最新のものに更新しなければならないと定められている。万一これを怠ると、5万円以下の科料が課される可能性もあるので注意が必要だ。

引越ししてもマイナンバー自体が変わるわけではない。カード表面に、新しい住所が書き込まれる、あくまで「現在居住している住所がわかるようにする」ための届出だ。この手続きは、役所へ転入・転居届を出しに行くとき一緒に済ませておくのが最も手間がかからない方法だ。

手続きに行くのは必ずしも本人でなくて構わない。家族に頼んでまとめてやってもらってもいいし、代理人に頼んでもいい。

ちなみに市区町村を変更する住所変更の場合、転入届そのものが遅れたり、転入届を提出した後90日以内にマイナンバーの住所変更手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効してしまう。その場合はマイナンバーカードの再発行手続きを行わなければならない。こうした事態を避けるためにも、引越ししたら早めに手続きを済ませておこう。

マイナンバーカードの引越し手続きをする前に!マイナンバーカードと通知カードの違いを確認

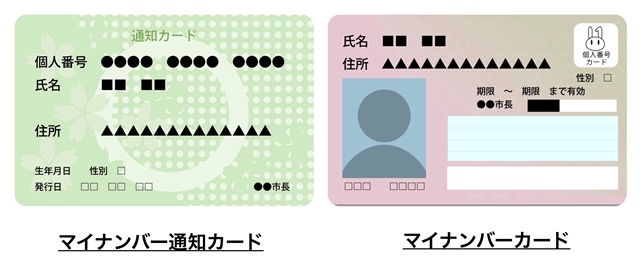

まずは自分がマイナンバーカードとマイナンバー通知カードのどちらを持っているのか確認しよう。マイナンバーカードとマイナンバー通知カード、どちらを所持しているかで引越し時の住民票の手続きが変わってくる。

通知カードの特徴

通知カードとは、自治体に居住しているすべての人に行政が送付しているものだ。上記のイラストのように全体的に緑色のカードた。氏名、住所、生年月日、個人番号などの情報が記載されている。

通知カードにはパスポートや運転免許証のような身分を証明する効力はない。

また、マイナンバーを証明する書類としても使用できない点に注意が必要だ。さらに通知カードは2020年5月25日に廃止され、現在では通知カードの発行そのものがなくなってしまったため、住所や氏名を変更した場合の書き換えもできなくなっている。

従って、通知カードのみを所持している方がマイナンバーを証明したい場合は、以下のいずれかの方法を取る必要がある。

- マイナンバーカードを作成する

- マイナンバーが記載された住民票を発行する

- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書を発行する

なお、マイナンバーカードの作成方法については、以下のマイナンバーカード総合サイトで詳しく説明されている。最新の情報を得ることができるので、定期的にチェックしてみると良いだろう。

マイナンバーカードの特徴

マイナンバーカードとは、通知カードを受け取った本人が居住している市区町村の役場に申請すると交付してもらえるカードだ。申請時に証明写真を提出し、交付後のカードには顔写真がついているのが特徴だ。

初めて申請する場合、申請してすぐに交付してもらえるわけではなく、申請から交付までには時間がかかる。

マイナンバーカードには通知カードと違い、身分証としての効力がある。運転免許証やパスポートと同様に写真付き身分証として使用できるため、写真のついていない身分証と比べ多くの場面で使用できる。

マイナンバーカードの引越し手続き・住所変更

住民票の移動に関する届の違い

マイナンバーカードの住所変更手続きを行うには、まず住民票の異動手続きが必要となる。

- 転居届:同じ市区町村内で引越しをする人

- 転出届・転入届:違う市区町村に引越しをする人

住民票の移動とマイナンバーカードの住所変更、どちらも役所で同じ日に手続きが可能だ。

それぞれの手続きの仕方と必要なものを詳しく見ていこう。

同じ市区町村内に引越しする場合の手続き

同じ市区町村内への引越しの場合には、お住まいの市区町村の役所の窓口で転居届を提出する。その後、マイナンバーカードの変更手続きも同日に行うことができる。

転居届の手続きについては、以下の表を参考にしよう。

| 手続きを行う場所 | 市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等 |

|---|---|

| 必要なもの | (1)マイナンバーカード (2)印鑑 |

| 代理人が手続きをする場合 | (3)委任状 (4)代理人の印鑑 (5)代理人の身分証明書 |

| 手数料 | 無料 |

なお、家族全員分の手続きをまとめて行う場合は、それぞれのマイナンバーカードの暗証番号を控えておくことを忘れないようにしよう。

違う市区町村に引越しする場合のマイナンバーカード手続き「転出・転入届」

異なる市区町村に引越しする場合には、引越し前の市区町村で「転出届」を、引越し先の市区町村で「転入届」を提出する必要がある。その手続きと同日に、マイナンバーカードの住所変更手続きも行おう。

「転出・転入届」については、以下の表を参考にしながら手続きを済ませよう。

・転出届の手続き内容

| 手続きを行う場所 | 「引越し前」の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等。 郵送 |

|---|---|

| 必要なもの | (1)マイナンバーカード (2)印鑑 |

| 代理人が手続きをする場合 | (3)委任状 (4)代理人の印鑑 (5)代理人の身分証明書 |

| 手数料 | 無料 |

・転入届の手続き内容

| 手続きを行う場所 | 「引越し後」の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等 |

|---|---|

| 必要なもの | (1)マイナンバーカード (2)印鑑 ※マイナンバーカードを持っていれば転出証明書は必要ない |

| 代理人が手続きをする場合 | (3)委任状 (4)代理人の印鑑 (5)代理人の身分証明書 |

| 手数料 | 無料 |

通常、転出届を提出すると「転出証明書」が交付される。転出証明書は、引越し先の自治体で転入届を提出する際に必要となるものだ。

一方、転出届を提出する際にマイナンバーカードを提示した場合は、転出届を交付する代わりに、情報が転入先の市区町村役場へ送信される。このため、マイナンバーカードを所持している場合は「転出証明書」の必要がない。これを「特例転入(または特例転出)」の手続きという。

自治体によって必要なものは異なる場合があるため、届出を出す前に役所に問い合わせるか、自治体のHPを確認しよう。なお、家族全員分の手続きをまとめて行う場合は、転居届のときと同様に、それぞれのマイナンバーカードの暗証番号を控えておくことを忘れないようにしよう。

マイナンバーカードの引越し手続きを行う際の6つの注意点

ここからは、マイナンバーカードの引越し手続きを行う際の6つの注意点について紹介する。手続きの際に慌てないためにも、あらかじめチェックしておこう。

1.マイナンバーカードを忘れた場合、カードの住所変更手続きはできない

マイナンバーカードを忘れてしまった場合でも、運転免許証など他の本人確認書類があれば「転居・転出・転入」の手続きは行うことができる。住民票の住所変更という点では手続きをすることができるが、マイナンバーの住所変更の手続きをすることはできない。

マイナンバーカードを忘れてしまった場合には、マイナンバーの住所変更手続きのために再度役所に行く必要がある。二度手間にならないように住民票の変更手続きとともに、マイナンバーの住所変更を忘れないようにしよう。

2.結婚などで氏名も変わっている場合、マイナンバーカードの氏名変更手続きも必要

結婚などによって氏名も変わった場合は、住所変更手続きだけでなく、氏名変更の手続きも必要になる。氏名変更手続きに必要なものは以下の通りだ。

- マイナンバーカード

- 4桁の暗証番号

氏名変更手続きが完了したら、住所変更のときと同じくマイナンバーカード表面の追記欄に新しい氏名が表記される。

マイナンバーカードの氏名変更手続きは、住所変更と同じく変更が生じてから14日以内に行うことが定められている。忘れないうちに、早めに手続きを済ませるよう心がけよう。

3.署名用電子証明書(ICチップ)の更新ができるのは本人のみ

マイナンバーカードにはICチップがついており、その中に「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という、2つのデータが搭載されている。このうち「署名用電子証明書」とは、e-Taxでの確定申告等、インターネット上での申請を行う時に使う身分証明書である。

署名用電子証明書は、住民票の移動により自動的に失効してしまう。新たに署名用電子証明書を発行(=つまり、ICチップの情報を更新)したい場合、本人が市区町村の役所へ出向く必要がある。代理人による申請はできないので注意しよう。

4.マイナンバーカード申請中に引越しする場合、再申請が必要

マイナンバーカードの作成を申請中に引越しを行う場合は注意が必要だ。

申請中に引越しをして住所が変更になってしまうと、マイナンバーカードの申請が無効になってしまう。引越しとマイナンバーの申請が重なってしまうと申請が受理されなくなるおそれがあるので、引越しの手続きが終わってからあらためてマイナンバーカードを申請しよう。

5.マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、カードの再発行になる

多くの身分証明書と同じく、マイナンバーカードにも有効期限がある。20歳未満であれば発行から5回目の誕生日、20歳以上であれば発行から10回目の誕生日が有効期限である。有効期限は、マイナンバーカードの表面に記載されているので確認してみよう。

マイナンバーカードの有効期限が切れると、身分証明書としての効力がなくなってしまう。また、特例転入(「転出証明書」無しで、転入地の市区町村の窓口で転入手続きができること)もできなくなるので注意が必要だ。通常、有効期限が迫ると「有効期限通知書」が郵送されるので、その内容に従って早めに更新手続きをしておこう。

更新をせずにマイナンバーカードが失効してしまった場合、再発行の手続きが必要になる。再発行には1ヵ月程度かかるため、引越しの際にマイナンバーカードの失効に気づいたら新住所の役所で再発行の手続きをするのが良いだろう。

6.海外に引越しする場合は、マイナンバーカード(通知カード)を返納する

マイナンバーカードは日本在住の人に発行されるものだ。そのため、海外に引越しをする場合はマイナンバーカードを返納しなければならない。

| 手続きを行う場所 | 引越し前の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等 |

|---|---|

| 必要なもの | (1)マイナンバーカード (2)印鑑 |

| 代理人が手続きをする場合 | (3)委任状 (4)代理人の印鑑 (5)代理人の身分証明書 |

| 手数料 | 無料 |

返納の手続き後、マイナンバーカードは失効する。ただし「国外転出により返納済」などと記載の上、カードは返却される。

再び国内へ転入する場合は、国外へ転出する前と同じマイナンバーが使用できる。国内への転入手続きの際には、返却された通知カード、マイナンバーカードを再度持参する必要があるので大切に保管しよう。

なお、自治体によって掲載情報と異なる場合があるため、届出を出す前に役所に問い合わせるか、自治体のHPを確認しよう。

マイナンバーカード(通知カード)を紛失した場合は、機能の一時停止手続きを!

引越しの最中、慌ただしさに紛れて通知カードを紛失してしまったり、そもそも持っていなかったことに初めて気がついたりということもあるだろう。マイナンバーは大切な個人情報を管理する重要なもの。マイナンバーカードやマイナンバー通知カードが間違えて他人の手に渡り、悪用されてしまっては大変なことになる。必ず再発行手続きを行うようにしよう。

マイナンバーカードを紛失した場合、クレジットカードを落としたときと同じように、カードの機能を停止させる必要がある。先述したように、個人情報を悪用される危険があるからだ。

まずは「マイナンバー総合フリーダイヤル」(0120-95-0178)に連絡して、機能停止の手続きを済ませておく必要がある。その後窓口で再発行の手続きを行ったら、警察へ遺失届を提出しよう。そして受理番号をもらい、それを持って役所に紛失届を出し、再発行の手続きを行おう。

マイナンバー通知カードを紛失してしまった場合は、機能停止手続きを行う必要はない。ただし、警察へ遺失届を提出し、役所で紛失届・再発行の手続きを行う必要がある。

マイナンバーカード(通知カード)を紛失した場合の再発行手続き

引越しを予定している場合、再発行の手続きは、転出する市区町村の役所、転入先の市区町村の役所のどちらでも受け付けている。ただし、転入先で再発行手続きを行うには、先に転入届の提出を済ませておかなければならない。

| 手続きを行う場所 | 転出する市区町村、または転入先の市区町村役場の 住民課窓口、マイナンバー専用窓口等 |

|---|---|

| 必要なもの | (1)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (2)印鑑 (3)再発行申請用紙 (4)遺失届の受理番号 |

| 手数料 | マイナンバーカード:1,000円 マイナンバー通知カード:500円 |

身分証明書や手数料など、必要なものを準備してから手続きを行うようにしよう。

マイナンバーカードは大切に!引越し後は速やかに住所変更手続きをしよう

マイナンバーは大切な個人情報が詰まった番号だ。これからもさまざまな書類や手続きに必要となる場面が増えていくことが予想される。引越しの際には忘れず住所変更手続きを行っておこう。

また、カードを紛失してしまった場合には変更しておくことが大切だ。

2022年1月加筆=CHINTAI情報局編集部

文=ブロック