住宅用火災警報器は10年が交換目安?急に音が鳴ったら?点検方法、正しい使い方をプロに聞く

煙や熱を感知して警報音や音声で火災を知らせる住宅用火災警報器は、安全のためにすべての住宅に設置義務が課せられている。

しかし、設置から10年経つと電子部品の経年劣化や電池切れで火災を感知できなくなる可能性があるのだ。また、電池切れになると警報音が鳴ったりランプが点滅したりせず、本来の機能を果たせなくなる危険がある。

そこで今回は、創立100年を超える総合防災企業、能美防災株式会社の鳥島さんに住宅用火災警報器について、音が鳴ったときの対処法や正しい使い方を聞いた。

このページの目次

暮らしの安全に欠かせない、住宅用火災警報器

日本では2004年(平成16年)年6月の消防法改正により、2011年(平成23年)6月からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化された。

消防庁によると、義務化前年の2010年(平成22年)の建物火災による死者の90.3%は住宅で起きた火災によるもの。また、住宅火災による死者数※1 は1,022人に及び、うち59.1%(604人)が逃げ遅れが原因で亡くなっている。

※1:放火自殺者等を除く

【参考サイト】火災による死者の状況 | 平成23年版 消防白書 | 総務省消防庁

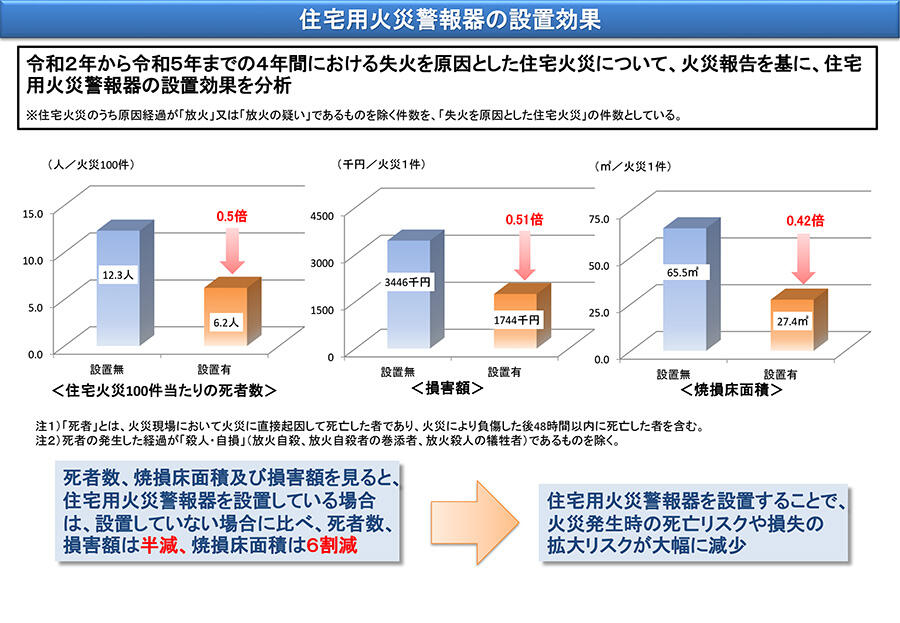

また、住宅用火災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べて死者数と損害額が半減し、焼損床面積が約6割減少したという結果が出ている。

火災は、焦げ臭さや炎がパチパチという音で気づくことが多い。しかし、就寝時や作業などに集中していると気づくのが遅れてしまう。

大きな音で知らせてくれる住宅用火災警報器を正しく設置することで、火災の早期発見につながり、火災発生時の死亡リスクや火災によって被害が拡大するリスクを減少させることができる。

住宅用火災警報器の種類

煙式(光電式)

寝室や階段、台所などに設置されている住宅用火災警報器。警報器の内部(煙感知部)に煙が流入すると作動する。

火災予防条例などで寝室や階段への設置が義務付けられているのは、煙式の住宅用火災警報器です。

熱式(定温式)

台所または火災以外の煙が発生する場所に設置することができる住宅用火災警報器。警報器の周辺温度が一定以上に達すると作動する。

火災・ガス漏れ複合型

住宅用火災警報器とガス漏れ警報器の機能を合わせたものもある。

また、火災を感知した警報器だけが警報音や音声を発する「単独型」と、無線で連動した全ての警報器が警報音や音声を発する「無線式連動型」がある。

延べ床面積が500㎡以上の共同住宅には、1つの感知器が作動すると火災の発生を建物全体へ知らせる「自動火災報知設備」の設置と半年に1回の点検が義務付けられています。

設備点検を行う会社から案内があり、立ち会いのもと点検を行うため「自動火災報知設備」に関しては、ご自身で点検を行う必要はありません。

住宅用火災警報器の電源については、専用リチウム電池を使用した「電池式」と住宅から電源を取る「AC100V式」がある(「AC100V式」は現在どのメーカーも生産終了している)。

「AC100V式」の交換には電気工事士の資格が必要なため、壁や天井から配線が出ていたらそのまま戻して管理会社や大家さんに連絡し交換をお願いしよう。

基本的にはどの種類の住宅用火災警報器でも、ご自身では交換せず、管理会社や大家さんに連絡して交換してもらいましょう。

警報音の種類と、音が鳴ったりランプが点滅したりした場合の対処法

住宅用火災警報器の警報音が鳴ったり、音声を発したり、ランプが赤く点滅したりするタイミングは、次の3つ。

- 一定の煙や熱などを感知したとき

- 故障や汚損などで異常を感知したとき

- 電池が切れる前

警報音が鳴るものや「火事です」「電池切れです」といった音声を発するもの、音と光で知らせるものがある。警報音が鳴ったら、すぐに出火場所を確認しよう。

1.一定の煙や熱などを感知したときの対応

速やかに出火場所を確認し、火災が発生していた場合は、大きな声で周りの人に火事を知らせる。可能なら初期消火を行い、安全な場所に避難してから119番通報を行う。

※煙が充満していたり、火が天井まで広がったりしている場合、初期消火は難しいので避難を優先する

※油を使用していた場合、水を使った消火を行ってはいけない

2.故障や汚損などで異常を感知したときの対処法

火災が起きていないのに警報音が鳴ったり、音声を発したり、ランプが赤く点滅したりする場合は、誤作動の可能性がある。安全の確認ができたら、警報器についているボタンを押したり、ヒモを引いたりして警報音や光を止めよう。

画像提供:能美防災株式会社

たとえば、煙式の住宅用火災警報器は以下に反応して警報音が鳴ったり、音声を発したりする場合がある。

- 調理中の煙、蒸気や湯気

- くん煙式の殺虫剤の煙、スプレー式の殺虫剤の噴射剤

- 加湿器などからの蒸気や湯気

- 結露

- 虫やホコリ

火災以外の煙や蒸気、殺虫剤の煙などが発生している場合は、室内の換気を行うこと。

住宅用火災警報器には、ホコリなどの流入を防ぐ細かいメッシュ(網)がついていますが、まれにホコリなどが流入することで誤作動を起こしたり、ホコリや汚れがつくことで煙や熱などの感知がしづらくなったりするので、年に1回程度のお手入れをしていただきたいです。

3.電池が切れる前

電池切れが近づいた場合、警報音が鳴ったり、「電池切れです」という音声を発したり、ランプが点滅することがある。警報音や音声は数分おきに流れ続ける。

住宅用火災警報器は、規格上「電池切れの3日以上前」に知らせるよう設定されています。

警報器についているボタンを押したり、ヒモを引いたりすることで、24時間の間だけ警報音や音声を停止することができる。しかし、24時間経過するとまた鳴ったり点滅したりしてしまう。電池切れを放置したり、電池を抜いたりせず、早急に管理会社や大家さんに連絡し、機器本体ごと交換してもらおう。

また、警報音や音声、ランプの光り方は、機種によって異なる。どのような警報音が鳴るか、音声を発するか、どのようにランプが光るかは、住宅用火災警報器の側面や内側に記載されているメーカー名や品番を見て検索すると取扱説明書などで確認することができる。

住宅用火災警報器は下記の方法で取り外し、内側を確認することが可能だ。

画像提供:能美防災株式会社

画像提供:能美防災株式会社

※設置年月が書かれていない場合も、製造年からおおよその設置時期がわかる

また、以下のサイトからメーカーや機種ごとにどのようなブザー音が鳴るか確認できる。

参考サイト:お宅の火災警報器のブザー音を確認してみよう!|一般社団法人 日本火災報知機工業会

住宅用火災警報器が電池切れしたらどうする?

画像提供:能美防災株式会社

多くの住宅用火災警報器には、専用リチウム電池が使用されており、設置から10年程度で電池切れする。また、電子部品の経年劣化などによる機器本体の交換目安も10年であるため、電池切れの際は、機器本体ごと交換したほうがよい。

電池切れの警報音が鳴ったら、ボタンを押したりヒモを引いたりして警報音を止める。

画像提供:能美防災株式会社

警報音を止めても、24時間経過するとまた鳴り出してしまう。繰り返しになるが、電池切れを放置したり、電池を抜いたりせず、早急に管理会社や大家さんに連絡し、機器本体ごと交換してもらおう。

交換を申し出る際は、警報器の内側や側面に書かれているメーカー名や品番、設置年月、製造年などを合わせてお伝えするとよいでしょう。

住宅用火災警報器の点検方法

多くの住宅用火災警報器にはテスト機能が付いており、正常に作動するか自分で確認することができる。警報器についているボタンを押す、またはヒモを引くことで点検が可能だ。

実際の点検の様子

正常な場合、正常を知らせる警報音が鳴ったり、音声を発したり、ランプが点滅したりする。電池切れや故障の場合、電池切れや故障を知らせる警報音が鳴ったり、音声を発したりする。完全に電池切れや故障している場合、反応がないこともある。

テストの際も大きな警報音が鳴ることがあるため、家族と暮らしている場合などは点検を行うことを家族に知らせ、日中に窓を締め切った状態で行うことをおすすめする。

警報音や光に問題はなかったものの、設置された年月が書かれておらず、製造から18年経過していたため、管理会社に問い合わせて機器本体ごとの交換を依頼した。

多くの住宅用火災警報器には自動試験機能が付いているものの、場合によっては何も警報音が鳴らずに故障したり、電池切れしたりしてしまうこともあります。命に関わる設備なので、定期的な点検が肝心です。

不在時に電池切れや故障を起こし、気づかないというケースもある。点検のタイミングは、メーカーの推奨では月1回。また、3日以上留守にした場合は家に帰ったあとにも点検してほしい。

住宅用火災警報器のお手入れ方法

住宅用火災警報器は天井や壁に設置され、気付かないうちにホコリが溜まっていく。ホコリや汚れによって感知しづらくなると逃げ遅れの原因になるため、年に一回程度の定期的なお手入れが望ましい。具体的な方法を紹介する。

1.天井や壁から住宅用火災警報器を取り外す(本体を設置面に軽く押し付けながら回す)

2.本体と電池をつなぐコネクタを、垂直の方向に引き、電池を本体から取り外す

3.掃除機の先を煙流入口に押し付けないように注意しながら、全周を30秒程度しっかりと掃除機で吸い取る

4.本体が汚れている場合、布を水か中性洗剤に浸し、水分が入らないよう十分に絞ってから拭きとる

※塩素系の漂白剤やベンジン、シンナーやアルコールは使用不可

5.お手入れ後は電池コネクタを奥までしっかり差し込み、取り外した時とは逆の方向に回して取り付ける

お手入れの際は、高所にある警報器を取り外す必要があるため、転倒などに十分ご注意ください。また、エアダスターの使用は厳禁。警報器に吹きかけることでホコリや汚れが奥に入り込んでしまいます。

住宅用火災警報器は、定期的に点検・お手入れしよう

住宅用火災警報器の機器本体や電池の寿命は10年。電池切れに気付いていながら、放置することは厳禁だ。電池が切れている場合や機器本体ごと交換する際は、管理会社や大家さんに連絡しよう。

前述の通り火災警報器の点検やお手入れ方法は決して難しいことではない。定期的な点検と年に1回程度のお手入れは、安全な暮らしを守るために実践してほしい。万が一の事態に備えることは自分だけでなく、周りの人々のためでもある。

監修、取材協力=能美防災株式会社

取材協力=一般社団法人リビングアメニティ協会(ALIA)

文=飯塚まりな