仲介手数料とは?賃貸・売買の仲介手数料相場や上限を解説!値引き交渉は可能?

部屋を借りる時、想像以上にお金がかかって驚いた経験はないだろうか。引越しに際して発生する初期費用のひとつに、「仲介手数料」がある。しかし、仲介手数料がなぜ必要なのか、いくら支払う必要があるのかなど、詳細に説明できる人は少ないはずだ。

この記事では、

- 仲介手数料とは何か?

- 仲介手数料の相場

- 仲介手数料の計算方法

- 仲介手数料の値引き交渉や注意点

などをくわしく解説していく。

なお、この記事では一般的な消費者の方がご自身の生活用の住居を借りる・購入する場合の解説をおこなう。

※この記事の内容は、ご自身が貸主・売主の場合や、事業用・投資用の契約、業者間契約などは含みません

このページの目次

仲介手数料とは

仲介手数料とは、不動産会社の仲介のもと建物や土地の売買・賃貸借を行った時、その業務に対して支払う報酬である。仲介手数料は契約成立時にのみ発生し、 内見の時点では発生しない。

仲介手数料を支払うのは買主側・借主側(入居者)だけではない。売主側や貸主側(大家さん)が支払うケースもある。

不動産の賃貸における仲介手数料の相場は?

不動産会社が受け取る仲介手数料については、宅建業法(宅地建物取引業法)という法律で上限金額などの定めがなされている。また、賃貸と売買では、金額のルールが異なる点に注意が必要だ。

まずは、賃貸における仲介手数料について説明しよう。

不動産の賃貸における仲介手数料とは

賃貸借契約における仲介手数料とは、契約の際に貸主(オーナー)と借主(入居者)の間を仲介した不動産会社に支払う報酬のこと。

一般的に、下記のような業務への報酬が含まれている。

- (入居者目線)条件に合った物件を探す

- (オーナー目線)物件の入居者を探す

- 内見の案内

- 契約書作成や事務手続き

- 物件や契約に関する重要事項説明

不動産の賃貸における仲介手数料の上限は?

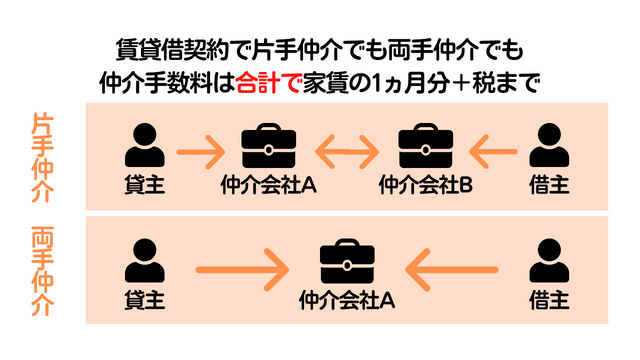

不動産会社が仲介業務に際して受け取れる仲介手数料は、最大で「家賃1ヵ月分+消費税(10%)」と宅建業法で定められている。

逆に、下限は法律で定められていない。不動産会社によっては家賃0.5ヵ月分以下や、無料になることもある。

| 家賃 | 仲介手数料(税込)の上限 |

|---|---|

| 50,000円 | 55,000円 |

| 70,000円 | 77,000円 |

| 100,000円 | 110,000円 |

※詳しくは後述するが、不動産会社は契約の片方に対して「0.5月分(+消費税)」よりも多い金額の仲介手数料を請求する場合には、契約よりも前の段階で説明をおこない、承諾を得ている必要がある

仲介手数料が会社によって異なるのはなぜ?

仲介手数料が安い場合、初期費用を抑えられるのはいいが、仲介サービスの質が落ちるのでは?と不安になる方もいるだろう。仲介手数料の原則から解説していく。

ケース①:貸主が負担する場合

仲介手数料は原則として、「家賃0.5ヶ月分+消費税を貸主・借主それぞれから受け取ること」と宅建業法で定められている。しかし、事前に承諾を得ている場合、貸主・借主のどちらか一方から、上限1ヵ月分の仲介手数料を受け取ることも可能だ。

大手不動産会社でも、仲介手数料の料金設定は無料~0.5ヵ月、1ヵ月とさまざま。また、かなり稀な事例ではあるものの「物件を早く貸し出したい」といった理由で貸主側が1ヵ月分の仲介手数料を支払うケースもある。その場合、借主の手数料負担は無料になる。

逆にいえば、不動産会社が受け取れる仲介手数料の合計額は上限が決まっているため、どれだけ良いサービスを提供したとしても、高額な仲介手数料を設定することはできないのだ。

仲介手数料が無料の不動産会社を探して依頼すれば、初期費用が節約できる。しかし、仲介手数料ばかり気にしていると、良い物件を逃してしまう可能性もある。

自分にぴったりの物件に出会った際は、仲介手数料が家賃1ヵ月分だとしても、プロにサポートしてもらう「必要経費」と捉えることをおすすめしたい。

ケース②:不動産仲介会社を通さず、貸主と直接契約を結ぶ場合

また不動産会社を通さず、貸主と直接契約を結ぶと仲介手数料は発生しない。物件の貸主と借主が、仲介を挟まずに直接賃貸借契約を締結する場合には、「宅建業法」が適用されないためだ。

この場合、例えば契約の条件を説明してもらえる「重要事項説明」の義務がないなど、借主にとってはデメリットもある。条件交渉も自分で行う必要があり、不動産会社に仲介してもらうよりも家賃が高くなる可能性があることを覚えておこう。

不動産の売買における仲介手数料は?賃貸との違いは?

次に、賃貸と売買ではどんな違いがあるのか解説していこう。

不動産の売買における仲介手数料の上限は?

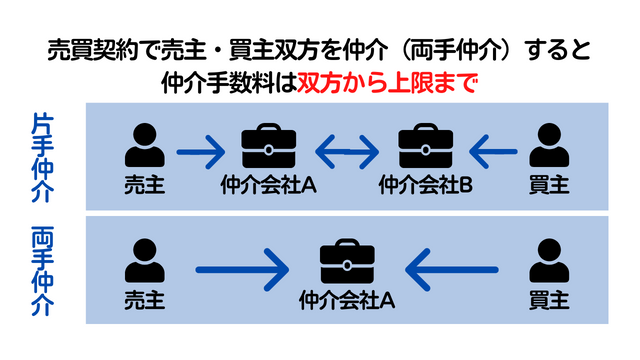

売買では、売主と買主双方が、仲介をおこなった不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要がある。

金額の上限は、賃貸と同じく宅建業法で決まっており、超過する請求は違法となる。あらかじめ定められた金額を理解しておくと安心だ。

不動産売買における仲介手数料の上限は、以下のように定められている。賃貸と異なり、取引する建物や土地の金額によって決まる。

| 売買価格(※) | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下の部分 | 売買価格の5%+消費税 |

| 200万円超〜400万円以下の部分 | 売買価格の4%+消費税 |

| 400万円超の部分 | 売買価格の3%+消費税 |

※売買価格には、消費税を含まない

基本的に、不動産会社は売主か買主かどちらかを媒介し、上記の計算式を上限として仲介手数料を受け取る。

ただし契約によっては、不動産会社が売主と買主のどちらの仲介も行い、双方からそれぞれ上限金額で手数料を受け取る場合(いわゆる両手仲介)もある。

賃貸同様、下限額は法律では定められていないが、売買における仲介手数料の相場=仲介手数料の上限額となっている。どの価格帯でも、上限額で請求されることが一般的だ。

不動産の売買における仲介手数料の計算方法

では実際に、不動産売買における仲介手数料を計算してみよう。例えば、売買価格が2000万円の場合は以下のように計算できる。

(売買価格×3%+6万円)+消費税=仲介手数料

また、2018年1月1日には国土交通省が定める報酬額が改正され、400万円以下の『低廉な空き家等』を売買する場合、売主側から受け取れる仲介手数料の上限を引き上げる特例が認められた。上限額は、仲介手数料と調査費用など別途かかった経費の合計額が18万円+消費税 となる。

この改訂は、空き家の増加によるもの。空き家は低額売却の割に調査費用がかさんでしまうことから、流通を促すため仲介手数料に反映された。売主にしか適用されず、契約時に不動産会社から説明を受けて合意した場合にのみ、18万円+消費税を上限に設定できる。

不動産の売買における仲介手数料の早見表

次に、早見表を使って実際にかかる仲介手数料をそれぞれ確認しよう。なお、消費税率は2022年12月現在の10%で計算している。

■100万円〜1000万円の仲介手数料早見表

| 売買価格(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |

|---|---|---|

| 100万円 | 55,000円 | 売買価格×5%+消費税 |

| 200万円 | 110,000円 | 売買価格×5%+消費税 |

| 300万円 | 154,000円 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円 | 198,000円 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |

| 500万円 | 231,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 600万円 | 264,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 700万円 | 297,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 800万円 | 330,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 900万円 | 363,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 1000万円 | 396,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

■2000万円〜1億円の仲介手数料早見表

| 売買価格(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |

|---|---|---|

| 2000万円 | 726,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 2000万円 | 1,056,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 2000万円 | 1,386,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 2000万円 | 1,716,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 2000万円 | 2,046,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 2000万円 | 2,376,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 2000万円 | 2,706,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 2000万円 | 3,036,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

| 2000万円 | 3,366,000円 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

仲介手数料の値引き交渉は可能?

賃貸・売買にかかわらず、仲介手数料は上限額での契約が一般的だが、値引き交渉が可能な場合もある。近年では、仲介手数料を上限より安く、または無料にする不動産会社も増えてきている。しかし、値引き交渉には注意点がある。

- 交渉のタイミングは、契約を結ぶ前

- 安易な交渉は、契約に悪影響を及ぼす可能性も

仲介手数料は不動産会社にとって重要な売上となる。仲介手数料自体は、不動産の契約に関わるさまざまな対応業務の対価として支払われるものであるため、その金額を規定よりも減額するのは難しいことだという前提で考えよう。

交渉には破談のリスクもあることを理解しておく必要がある。

仲介手数料はいつ支払う?

仲介手数料を支払うタイミングは、賃貸の場合、一般的に賃貸借契約の締結後。重要事項説明後に「預かり金」として入金し、契約後に支払い完了という流れになる。支払い方法は、基本的に一括。クレジットカード払いなどに対応していればカード会社にて分割支払いも可能だが、支払い額も大きいため分割手数料には十分注意してほしい。

売買の場合は、一般的に契約成立時と引き渡し完了時の2回。契約成立時に全額一括での支払いも可能だが、仲介会社に引き渡し完了までしっかりと取引してもらうために、契約後に半額、引き渡し時に半額、など分けて支払うことをおすすめする。

支払いは、基本現金。金額が高額なため、心配な方は銀行振込に対応しているかなど不動産会社に確認しよう。

不動産賃貸で仲介手数料以外にかかる費用

部屋を借りるには、仲介手数料以外にも多くの初期費用がかかる。どんなものがいくら必要か把握し、事前に予算を決めておこう。

| 初期費用 | 目安 | 家賃6万円(11/26に入居)の場合 |

|---|---|---|

| 敷金 | 家賃1〜2ヵ月分 | 6万〜12万円 |

| 礼金 | 家賃1ヵ月分 | 6万円 |

| 仲介手数料 | 家賃0.5~1ヵ月分+消費税 | 3万3,000円~6万6000円 |

| 前家賃 | 入居日の翌月1ヵ月分の家賃を前納 | 6万円 |

| 日割家賃 | 入居日から月末までの日割り家賃 | 1万円 |

| 火災などの損害保険料 | ー | 数千円〜1万5000円 |

| 鍵交換 | ー | 1万5000円前後 |

| 合計 | 家賃4〜5ヵ月分 | 22万8000円〜33万6000円ほど |

そのほか、家賃保証会社を利用する場合にはその保証料や、クリーニング費を入居時に負担する場合もある。

こうした不動産契約にかかる初期費用の他にも、引越し費用や家具・家電・日用品を揃える費用も忘れてはいけない。引越し費用は、荷物の量や人数、部屋によってもさまざま。一人暮らしの場合、繁忙期の3〜4月なら6〜8万円。通常の時期なら4〜6万円を目安に予算を計算しておこう。

家具・家電・日用品の購入は、必要最低限を揃えるところからのスタートをおすすめしたい。前述の通り、契約時の初期費用だけでも想像以上にお金が必要だ。一人暮らしであれば、契約にかかる初期費用の他に合計8万〜15万円を目安として、引越し予算を立てておこう。

仲介手数料は契約前にしっかり確認を!

仲介手数料は、賃貸でも売買でも金額の上限が法律で定められている。下限は法律で定められておらず、値引き交渉が可能な場合もある。ただし、仲介手数料を抑えることに気を取られて、本当に自分に合った物件を逃してしまわないよう注意しよう。

不動産を借りる・購入する際は仲介手数料を事前に計算し、契約前に慎重に確認することが大切だ。仲介手数料の仕組みを理解し、安心安全な取引の元、自分にぴったりの不動産を契約してほしい。

契約したばかりの新居。早期に解約したらどうなる?

せっかく見つけた新居。入居したものの、隣人の騒音や大家とのトラブルなど、契約時にはわからない予期せぬ問題が起こることも少なくない。決定的な問題ではなくても「住んでみたらなんか違った」と感じたことのある人は多いのではないだろうか。

しかし、もう一度引越すとなると、心理的・体力的な大変さはもちろんのこと、解約による違約金や、次の物件のための仲介手数料など、予想外の出費が大きい。

最大一律30万円の引越し補助金が貰える「CHINTAI安心パック」

そんな引越し後の不安に備えてオススメしたいのが、「CHINTAI安心パック」。

引越し前に加入しておけば、引越し後、早期で住み替えをすることになっても補助金を受け取ることができる。

契約開始日から3ヵ月間、どんな理由の住み替えでも対象だ。補助金額は最大一律30万円。住み替えの理由にかかわらず補償金額が一律なのも嬉しいポイントだろう。新生活の際のお守りのようなこのサービスに加入するためには、賃貸借契約始期日までの申込が必要だ。

詳しくはCHINTAI安心パック商品ページ・利用規約を確認しよう。

取材・文:kyonkoizumi