6畳を平米に換算すると? 江戸間や京間など、地域で畳のサイズは違う!

6畳・8畳・10畳の地域ごとの違いについて解説!

西日本から東日本に引越してきた際、「同じ6畳の物件のはずなのに、何だか前の物件よりも狭い」と感じることがある。部屋の広さが違うように感じるその違和感、実は単なる「気のせい」ではないかもしれない。 実は、同じ「1畳」でも、地域によって広さが異なる場合があるのだ。

今回は、6畳とは何平米を指すのか、「畳」の単位にはどんな地域差があるのかについて解説していく。

このページの目次

6畳は何平米?

不動産会社や物件検索サイトの広告では畳数で表示する場合に、畳1枚当たりの平米数を「1.62㎡以上※」と定めている。

※各室の壁心面積を畳数で除した数値

- 6畳=1.62㎡(平米)×6=9.72㎡(平米)

参考:不動産公正取引協議会 「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」

6畳の平米数は地域によって異なることがある

前述のとおり不動産業界の表示規定では、1畳当たりの平米数を「1.62㎡以上」としている。どうしてこのような決まりができたのだろうか。この疑問を解決するために、全国畳産業振興会に電話で問い合わせてみた。

「畳の大きさは、実は地域によって異なります。畳一枚だとさほどの違いがなくても、6畳、10畳と空間が広がるほど、その差も大きくなるというわけですね。一番大きいサイズの畳は『京間』で、一般的に西日本エリア(関西・中国・四国・九州)で使用されています。それより少し小さいのが『中京間』で、主に愛知県・岐阜県・三重県で多く見られます。さらに小さいのが『江戸間』。北海道から関東エリアまでの東日本エリアの大部分を占めています」(広報担当者)

住む人にとっては、畳一枚の面積が広い方がうれしいけれど、そもそも畳の大きさに明確な決まりはないという。地域によってそれぞれ異なり、どれが正しいという問題でもないそうだ。

「また、エリアに関係なく一番小さいのは、『団地間』という規格です。地方自治体が運営する公共団地によく使われているものですね」(広報担当者)

現在日本で使われている代表的な畳の種類は以下の表のとおりだ。

| 畳の種類 | 1畳 | 6畳 | 主な地域 |

|---|---|---|---|

| 京間(本間、関西間) | 191.0cm×95.5cm1.82㎡(平米) | 10.9443㎡(平米) | 関西・中国・四国・九州 |

| 江戸間(関東間、五八間) | 176cm×87.8㎝1.54㎡(平米) | 9.2928㎡(平米) | 関東、静岡県以北の地域 |

| 中京間(三六間) | 182cm×91cm1.65㎡(平米) | 9.9372㎡(平米) | 主に愛知県・岐阜県・三重県 |

| 団地間(五六間) | 170cm×85cm1.44㎡(平米) | 8.67㎡(平米) | 公団住宅等 |

ここからは、それぞれの詳細について詳しく解説していく。

6畳の平米数:京間・本間・関西間の場合

京間は、茶室や民間、書院などを設計する際の基準尺のことで、畳割りに該当する。本間や関西間と呼ばれることもある。京間の発祥は桃山時代といわれており、歴史も長いのが特徴だ。京間のサイズは、191.0cm×95.5cmとなっている。

6畳、8畳、10畳の平米数は以下のとおりだ。

- 6畳・・・10.94平米

- 8畳・・・14.59平米

- 10畳・・・18.24平米

ちなみに、縦の長さが6.3尺あることから、六三間といわれることもある。

6畳の平米数:江戸間・関東間・五八間の場合

江戸間は、関東間や田舎間ともいわれることもある。

江戸間の発祥は名前のとおり江戸時代。人口増加に伴って効率的に住居を建てる必要性が出たことから、家の柱を先に作ってそれに畳を当てはめる「柱割り」が普及した。江戸間は、そのときに使用した畳だといわれている。

江戸間のサイズは176cm×87.8㎝で、6畳、8畳、10畳の平米数は以下のようになっている。

- 6畳・・・9.27平米

- 8畳・・・12.36平米

- 10畳・・・15.45平米

江戸間は縦の長さ5.8尺あることから、五八間と呼ばれることもある。

6畳の平米数:中京間・三六間の場合

中京間は、江戸間が普及した後に考案され、愛知県、岐阜県といった中京地域で多く見られる基準尺。中京間のサイズは182cm×91cmで、6畳、8畳、10畳の平米数は以下のとおりだ。

- 6畳・・・9.93平米

- 8畳・・・13.24平米

- 10畳・・・16.56平米

また、中京間は縦が6尺、横が3尺あることから、六三間といわれることもある。

6畳の平米数:団地間・五六間の場合

団地間が広まったのは近代になってからであるため、京間や江戸間、中京間と比較すると新しい規格といえる。日本が高度経済成長期に入ったころ、住居のニーズが高まったことを受けて、アパートやマンションが多く建築されるようになり団地間といわれる基準尺が誕生した。特に団地に多いことからこのような名前がついたとされている。

団地間のサイズは170cm×85cmで、6畳、8畳、10畳の平米数は以下のとおりだ。

- 6畳・・・8.67平米

- 8畳・・・11.56平米

- 10畳・・・14.45平米

縦の長さが5尺6寸あることから、五六間ともいわれることもある。

6畳の平米数:その他

上記のほかにも、地域によって違う規格の畳が用いられていることがある。たとえば、岡山県や広島県、山口県といった山陰地方では、六一間といわれる畳のサイズがある。185cm×92.5cmの寸法で、縦の長さが6尺1寸であることがその名前の由来となっている。

また、畳の縦横比率は2対1が基本であるが、88cm×88cmと正方形の形をしている琉球間という畳もある。

【六一間のサイズ】

- 6畳・・・10.26平米

- 8畳・・・13.69平米

- 10畳・・・17.11平米

【琉球間のサイズ】

- 6畳・・・4.64平米

- 8畳・・・6.19平米

- 10畳・・・7.74平米

地域によって畳のサイズが違うとはいえ、「東京に住むから和室にある畳は江戸間」と決めつけるのはおすすめできない。同じ6畳間のはずなのに、引越しをしたら家具が収まらなかったといった悲劇が起こらないよう、内見ではメジャーを使ってしっかり計測しておきたいところだ。

ここからは、畳のサイズが違う理由について解説していく!

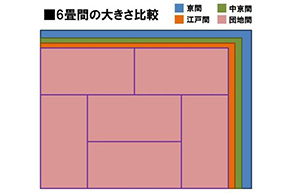

地域によって異なる、6畳のサイズを比較!

- 京間 (畳/縦 191.0cm× 横 95.5cm)×6帖=10.9443平米

- 中京間 (畳/縦 182.0cm× 横 91.0cm )×6帖=9.9372平米

- 江戸間(畳/縦 176.0cm× 横 87.8cm)×6帖=9.27168平米

- 団地間(畳/縦 170.0cm× 横 85.0cm)×6帖=8.67平米

ここで、京間と団地間の大きさを比較してみよう。その差は、10.9443平米(京間)-8.67平米(団地間)=2.743平米。京間は畳1枚が1.82405平米のため、その差は一畳分以上も違うことになる。

また、団地間で比較すると実に2枚弱の差が生じるため、京間の6畳と団地間の8畳はさほど変わらない大きさなのかもしれない。

「ただし、地域による畳の大きさの話はあくまでそういう傾向があるというだけで、きっちり分かれているわけではありません。広島の一部では、江戸間が使われているなんて話もよく聞きます。畳屋は、設計された図面を基にその大きさに合わせて畳を作るため、言わばオーダーメイド。たとえば、角に出っ張りがある間取りで、どの畳の規格とも合わない3.8畳なんてオーダーをいただくこともあります。その場合は、0.2畳分を切って納めることになります」(広報担当者)

6畳は何人暮らしに適した広さ?

畳の種類によって平米数は異なるが、一般的に6畳は何人暮らしに適した広さなのだろうか?

生活に適した部屋の広さは人それぞれ異なるが、参考となる資料が、国土交通省の「住生活基本計画」だ。

| 世帯人数別の面積 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 |

| 最低居住面積水準 | 25㎡ | 30㎡ 【30㎡】 | 40㎡ 【35㎡】 | 50㎡ 【45㎡】 |

| 誘導居住面積水準(都市居住型 ※2) | 40㎡ | 55㎡ 【55㎡】 | 75㎡ 【65㎡】 | 95㎡ 【85㎡】 |

| 誘導居住面積水準(一般型 ※3) | 55㎡ | 75㎡ 【75㎡】 | 100㎡ 【87.5㎡】 | 125㎡ 【112.5㎡】 |

※2:都市居住型は、都市とその周辺での共同住宅居住を想定

※3:一般型は、郊外や都市部以外での戸建て住宅居住を想定

出典:国土交通省「国土交通白書 2020資料編」住生活基本計画(全国計画)における誘導居住面積水準及び最低居住面積水準

「最低居住面積水準」とは、その名の通り、最低限必要な広さ。

「誘導居住面積水準」とは、より豊かに過ごせる広さの基準を表している。なかでも「都市居住型」は、都心部など家賃水準が高いエリアを想定している。

上記の表によると、一人暮らしで最低限必要な住宅の広さは25平米とされている。1畳あたり1.62平米とすると、25平米は約15畳。ただし、これは玄関やお風呂、トイレや収納などすべてを含んだ広さとなる。そのため、居室部分の畳数は6~8畳ほどとなる。

つまり、6畳は一人暮らしに適した広さであることがわかる。

6畳の部屋を広く見せる3つのコツ

6畳の部屋は決して広くはない。しかし、以下でご紹介する方法を実践することで、部屋をより広く見せられる。

6畳の部屋を広く見せるコツ①:家具の色を統一する

部屋の中に配置する家具の色を統一してみよう。同じ色味で統一することでまとまりが生まれ、広さを演出できる。

反対にたくさんの色が存在すると、ひしめき合って狭さを感じる要因となってしまう。白やベージュなどの淡い色を選べば、面積が広く見える「膨張効果」があり開放感を感じやすいのでおすすめだ。

6畳の部屋を広く見せるコツ②:低めの家具を置く

低めの家具を置くのもおすすめだ。高さのない家具を配置することで、部屋全体を見渡せるようになり、広さを感じられる。ローソファーやローテーブル、ローベッドなど、低めの家具を選んでみよう。

6畳の部屋を広く見せるコツ③:大きめの鏡を置く

姿見のような大きな鏡を置くと、鏡に映った部屋の風景を通して、広がりを感じられるようになる。出入り口からの角度など鏡に映るものを考えながら、いろいろと置く場所を決めてみてほしい。

6畳の平米数は9.72㎡!広く見せるための工夫をしよう

一般的に、6畳の平米数は9.72㎡と定められている。ただし、畳の種類によって1畳当たりの平米数が異なるため、同じ6畳でも平米数に差が生まれるのが現状だ。

6畳は一人暮らしに合った広さのため、決して広いスペースとはいえない。家具の色を統一したり、大きい鏡を置いたりすることで、同じ6畳でも広さを感じられるようになるだろう。部屋を広く見せる工夫を無理なく続けながら、快適な生活を送ってほしい。

お部屋づくりのプロが「6畳の部屋を広く見せるレイアウト」や「家具選びのポイント」を紹介する記事はこちら

文章:両角はるか+ノオト

2025年6月加筆修正=CHINTAI情報局編集部