軽量鉄骨造とは|木造と何が違う?防音性や物件の選び方を建築・不動産のプロが解説

軽量鉄骨造のアパートは、「鉄骨」と名がつくため、頑丈で安心というイメージを持つ人もいる。だが、実際には木造に近い特徴も多く、特に防音・遮音性については「木造とあまり変わらないのでは?」という声も少なくない。では、軽量鉄骨造ならではの強みとは何か。そして入居前に知っておくべき注意点はどこにあるのか。

この記事では、軽量鉄骨造のメリット・デメリットを整理し、木造との違いや物件選びのポイントを建築・不動産のプロの視点から解説する。

この記事でわかること

軽量鉄骨造の物件のメリットやデメリット、注意点

木造物件との違い

建築・不動産のプロが伝える「軽量鉄骨造の物件選びのポイント」

このページの目次

軽量鉄骨造とは?

賃貸物件の建築構造は「木造」「鉄骨造(S造)」「鉄筋コンクリート造(RC造)」「鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)」の4種類が一般的だ。

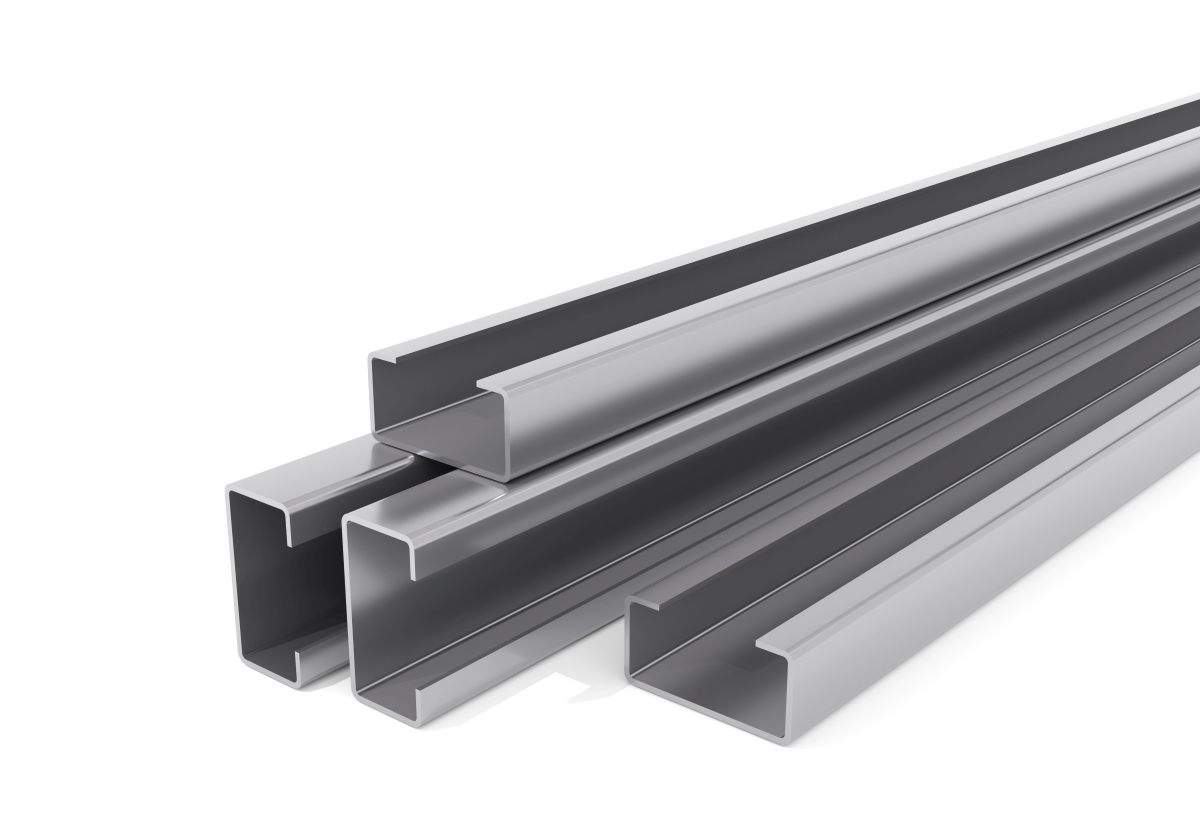

そのうち軽量鉄骨造は鉄骨造の一種で、主に2~3階建てのアパートや戸建て住宅に採用されている。軽量鉄骨造は「LGS(Light:軽い Gauge:規格 Steel:鉄骨の略)」や「軽鉄」と呼ばれることもある。

軽量鉄骨造の物件は、柱や梁といった主要部分に厚さ6mm未満の鋼材を使用するのが特徴で、木造に比べると強度に優れているとされる。ただし、同じ鉄骨造でも厚さ6mm以上の鋼材を用いる重量鉄骨造とは性能に大きな差があり、軽量鉄骨造は木造と重量鉄骨造の中間に位置する構造と考えるとわかりやすい。

藤浦さんによれば、軽量鉄骨造では「Cチャン」と呼ばれる鋼材が多く使われているという。

Cチャンとは、断面がアルファベットのCの形をした鋼材のことです。強度と加工性のバランスが良く、軽量鉄骨造の壁や天井の下地材として広く使われてきました。軽量で加工しやすいのがメリットですが、壁の厚みが木造よりも薄くなるケースがあり、防音・遮音性は木造と大きく変わらない場合もあります。

軽量鉄骨造と重量鉄骨造との違い

鉄骨造には、軽量鉄骨造と重量鉄骨造の2種類がある。重量鉄骨造は厚さ6mm以上の鋼材を使い、柱と梁が一体化するようにボルトや溶接で固定された骨組を持つ。頑丈な構造であるため、マンションやビルなどの高層建築に採用されることが多い。一方で軽量鉄骨造は、厚さ6mm未満の鋼材を使用し、主にアパートや戸建てなど低層住宅に用いられている。

なお、ハウスメーカーが「鉄骨造の住宅」と説明する場合、プレハブ工法による軽量鉄骨造を指すこともある。プレハブ工法とは、工場で床や壁などをあらかじめ製造し、現場では搬入して組み立てる工法で、品質が安定しているのが特徴だ。

軽量鉄骨造と重量鉄骨造の物件の見分け方

軽量鉄骨造か重量鉄骨造かは、外観や内装だけではほとんど区別がつかない。判断するには、物件広告に記載された建築構造を確認する必要がある。「鉄骨造」としか書かれていない場合は、軽量鉄骨か重量鉄骨かを不動産会社に確認しておくのが確実だ。

軽量鉄骨造の物件のメリット

軽量鉄骨造は、木造と比べて「品質の安定性」に強みを持つ建築構造だ。代表的なメリットは以下のとおりである。

1.木造に比べて品質が安定しやすい

軽量鉄骨造の骨組み部分に使われる鋼材は、木材のように一本ごとのバラつきが少なく、設計通りの強度を確保しやすい。

また、プレハブ工法の場合、柱や梁などの骨組みを構成する部材を工場で精密に製造し、現場で組み立てる。このため、木材を使って現場で骨組みを組み上げる在来軸組工法の木造物件に比べると、職人やメーカーによる差が出にくく、施工精度が安定しやすい。

2.重量鉄骨やRC造と比べ、比較的家賃が安い

軽量鉄骨造の物件は、重量鉄骨造やRC造ほどの建築コストはかからない。そのため、家賃もそれらの物件に比べて抑えられる傾向にある。

軽量鉄骨造の物件のデメリットと注意点

軽量鉄骨造は、木造よりも強度や耐火性が期待できる一方で、住まい選びの際に気をつけたいポイントもある。特に「防音・遮音性」については、重量鉄骨造やRC造に比べて弱い部分があるため、内見の際にしっかり確認しておくと安心だ。

1.防音・遮音性は木造と大きな差がない場合がある

軽量鉄骨造は木に比べて素材自体が重いため、建物全体では木造よりも音が響きにくいとされる。一方で、柱や梁に使う鋼材が薄く、壁や床の厚みが十分でない物件では、木造と同じように隣室や上下階の生活音が伝わりやすい。

防音・遮音性は「界壁(隣戸との壁)」や「界床(上下階を仕切る床)」の厚みや内部構造によって大きく変わるため、建物ごとに性能差がある。 近年では、石膏ボードを二重に張る、吸音材を充填するなど、防音・遮音性を高めた軽量鉄骨造も増えている。ただし、より高いレベルでの防音性能を求める場合は、壁が厚い重量鉄骨造やRC・SRC造を選んだほうが安心だ。

軽量鉄骨造の物件の音の問題は”どういう造りになっているか”で大きく左右されます。音が気になるという方は、不動産会社に壁や床の仕様を確認したり、内見時に実際の生活音を確認しておくと安心です。

2.木造に比べて断熱性・調湿性が低い

木に比べ金属は熱を伝えやすいため、外気温の影響を受けやすい。そのため、夏は暑く冬は寒いと感じる場合がある。

また、鉄には湿気を吸収・放出する機能がないため、木造に比べるとカビや結露が発生しやすい。

3.重量鉄骨造やRC・SRC造ほどの構造強度はない

軽量鉄骨造は“鉄だから頑丈”というイメージを持つ人がいるかもしれないが、実際は木造に近い性能の部分もある。重量鉄骨造やRC・SRC造ほどの構造強度は備えていない。

軽量鉄骨造の物件と木造物件の性能の違い

軽量鉄骨造と木造は、2~3階建てのアパートや戸建て住宅に多く採用されるため、比較対象になりやすい。両者にはそれぞれ特徴があり、どちらが優れているかは一概には言えない。主な違いを整理すると次のとおりだ。

防音・遮音性:ほぼ変わらない可能性がある

防音性は建物構造だけではなく、壁や床の厚さや密度、窓など開口部の性能にも左右される。軽量鉄骨造でも壁や床が薄ければ木造と大きな差はない。

品質:軽量鉄骨のほうが安定している傾向

軽量鉄骨造は工場で部材を製造して組み立てるプレハブ工法が多く、一定の品質を確保しやすい。一方、木造は使用する木材や施工する職人の技術によって品質に差が出る場合がある。

ただし、近年は高性能な「木造マンション」と呼ばれる物件も登場している。

調湿性・断熱性:木造のほうが高い

木材は調湿性に優れ、カビや結露を抑える効果が期待できる。また断熱性も高いため、夏や冬の快適さでは木造が有利になることも。

軽量鉄骨造と木造は、どちらにも一長一短があります。最近では、木造でも性能が高く、鉄骨やRCと十分に渡り合える物件も増えてきました。軽量鉄骨は品質の安定性が強みですが、断熱性や素材感では木造に強みがあります。もちろん、どちらの構造が合うかは、住む人が何を重視するかによって変わってきます。

木造の記事についてはこちら

軽量鉄骨造の物件がおすすめなのはこんな人

軽量鉄骨造は、木造と重量鉄骨造の中間の性能を持つ建築構造だ。そのため、防音性や耐震性ではRC造などに劣る部分もある一方、建築コストが抑えられるため、家賃は比較的リーズナブル。暮らし方や重視するポイントによっては、魅力的な選択肢になるだろう。

生活スタイルの面では、単身者や新婚カップルなど少人数で暮らす人に適している。

また、軽量鉄骨造はワンルームが並ぶようなタイプの単身者用のアパートに多く採用されており、学生や単身赴任の方など、比較的短期間住む人に選ばれることも多い。

さらに、「木造は嫌だが、重量鉄骨やRC造のマンションは予算的に厳しい」という人にも向いている。

建築・不動産のプロが教える!軽量鉄骨造物件選びのポイント

軽量鉄骨造の物件は、構造的な特徴から木造に近い部分も多いため、選ぶ際にはいくつか注意して確認しておきたい点がある。特に音や耐久性に不安を感じる人は、次のようなポイントを意識して不動産会社に確認しておこう。

1.築年数とメンテナンス状況を確認する

築年数が経過している軽量鉄骨造の物件では、外壁や階段など共用部分の劣化が進んでいる場合がある。修繕履歴やリフォームの有無を確認すると、長く安心して住めるかの判断材料になる。

2.界壁や界床の仕様を確認する

界壁(住戸と住戸を仕切る壁)や界床(上下階の住戸を仕切る床)の厚みや材質は、防音・遮音性に影響する。広告や間取り図では分からないことが多いため、内見時に同行する不動産会社の担当者に許可を取って壁を軽くノックしてみたり、防音・遮音性が高い仕様かを確認すると安心だ。

4.集合住宅の場合、界壁の向こうに何があるか

「界壁の向こうに何があるか」も重要。例えば、浴室やキッチンなどの水回り同士が隣り合う配置だったり、隣の居室との間に収納スペースや廊下などがあったりすれば、音や振動の影響を受けにくい。逆に、自分の部屋のリビングと隣室のベッドルームが隣り合っていると騒音トラブルが起きる可能性もある。配置を確認しておくと安心だ。

5.防音・遮音性を左右する建具が使われているか

窓の性能や内外装の仕上げ材によっても防音性は変わる。二重サッシや複層ガラスが使われていたり、壁・床・天井に吸音性能の高い建材を採用している物件なら防音・遮音性に期待できる。

6.内見時に実際の生活音をチェックする

週末や夕方など入居者の生活音が出やすい時間帯に内見することで、防音性の程度を体感できる。可能であれば複数の時間帯で確認したい。

7.部屋の位置や立地など

共同住宅の場合、角部屋や最上階、1階など隣や上下と接する部屋が少ないほど音や振動の影響を抑えられる。また、幹線道路や駅、学校などの近くは外部からの音に悩まされる可能性がある。不動産会社に、「過去に騒音トラブルがなかったか」も確認するといいだろう。

建築構造だけで判断せず、実際に足を運んで立地や周辺環境をよく見たうえで、生活音や設備の状態を確認するのが一番のポイントです。

軽量鉄骨造の物件で「音の問題」が不安な場合の対処法

軽量鉄骨造は木造と同様に、防音・遮音性の面で弱点を抱えるケースがある。しかし、ちょっとした工夫で生活音の影響を軽減できる方法もある。

床からの音を抑える

ラグマットや防音カーペットを敷くことで、足音や物を落とした際の衝撃音を吸収できる。

壁に伝わる音をやわらげる

本棚や収納家具を隣室との境の壁側に配置すると、遮音の役割を果たす。

ドアや窓からの音を防ぐ

すき間テープや遮音カーテンを利用することで、外からの音の侵入や室内からの音漏れを抑えることができる。

さらに詳しい防音対策についてはこちら

木造と似ている点、異なる点を正しく理解して選ぼう

軽量鉄骨造は「性能は木造と大差ない」という人もいるが、実際には安定した品質確保など、独自の強みもある。 一方で、防音・遮音性や構造強度については木造と大きな差が出にくい点や、断熱性の面で劣ることがあるなど、注意すべきポイントも少なくない。

そのため、物件を選ぶ際には建築構造だけで判断せず、界壁や界床の仕様、防音性を左右する窓やドアなどの建具が採用されているか、などをしっかり確認することが欠かせない。軽量鉄骨造は、一定のコストバランスを求める人にとって有力な選択肢となり得る。

最初から「軽量鉄骨造は避ける」と決めつけてしまうのは早計だ。建築構造ごとのメリット・デメリットを理解したうえで、自分の生活スタイルに合った住まいを見極めることが重要である。

賃貸住宅の魅力は、住み替えができることです。進学や就職、結婚、単身赴任など、人生の節目ごとにライフスタイルに合う住まい選びができます。引越しを通して、新しい街の良さに気づいたり、いろいろな間取りを楽しんだり、快適に暮らすための工夫をしたり、きっと良い経験が得られるでしょう。

なかには、将来的に持ち家やマンションの購入を考える方もいるかもしれません。大切なご家族の安全や、建物や土地の資産価値を考えるとき、賃貸住宅での経験や気づき、建築構造の知識がきっとお役に立ちます。

この記事が、みなさまの人生をより良くする一助となれば幸いです。

賃貸物件のほかの建築構造について知りたい方はこちら

木造

重量鉄骨造(S造)

鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

その他

監修、取材協力:藤浦 誠一 (株式会社エイブル)

文:佐々木正孝(キッズファクトリー)